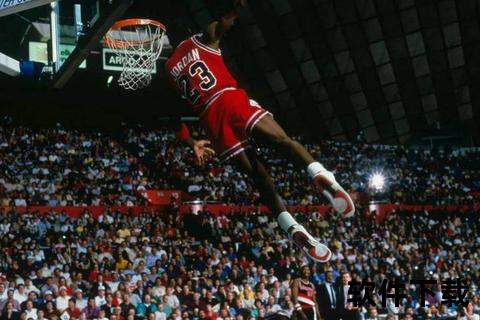

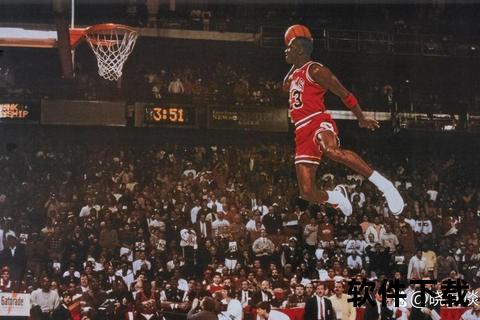

在篮球运动的浩瀚星河中,迈克尔·乔丹的扣篮如同一颗永不熄灭的恒星,以力与美的极致融合定义了时代的审美,更以技术的独创性为后世留下了永恒的技术模板。从罚球线起跳的飘逸到空中换手的诡谲,每一个动作不仅是竞技的巅峰,更是运动美学的符号化表达。

一、技术解析:乔丹扣篮的四大核心密码

1. 前倾式扣篮:速度与风险的博弈

乔丹的前倾式扣篮以身体前倾、重心前压为特征,牺牲部分起跳高度换取更强的冲击力和速度。这种扣篮方式在20世纪90年代风靡一时,其优势在于:

其缺点亦显著:重心不稳易受犯规干扰,且对核心力量要求极高,导致当代球员更倾向于保守的垂直起跳式扣篮。

2. 空中换手:心理战与身体控制的教科书

1991年总决赛的“空中换手”被视为乔丹最经典的扣篮之一。其技术逻辑可拆解为:

1. 假动作诱导:起跳时高举右手模拟右侧上篮,吸引防守者重心偏移。

2. 核心肌群发力:滞空时通过腰腹力量扭转身体,左手完成终结。

3. 低空高效:仅需30-40厘米的起跳高度,依赖距离控制而非绝对弹跳。

这一动作的本质是“心理博弈”,利用防守者的本能反应创造空间,至今仍是高阶球员的必修课。

3. 超低身突破:制造空间的微观艺术

乔丹的突破常以超低身运球为核心,通过降低重心(上半身与地面近乎平行)实现:

此类技术在现代篮球中仍被广泛模仿,但乔丹的独特之处在于将低身运球与扣篮起跳无缝衔接,形成行云流水的进攻链条。

4. 罚球线美学:从竞技到文化的跨越

1988年扣篮大赛的罚球线扣篮不仅是技术的胜利,更是一场精心设计的表演:

这一动作被《NBA 2K11》等游戏复刻为标志性技能,成为流行文化的一部分。

二、经典案例:三场定义时代的扣篮

1. 1991年总决赛G2:空中换手的心理碾压

对阵湖人的比赛中,乔丹突破后换左手挑篮,皮蓬赛后称:“他让所有人以为他要右手扣篮,却在空中偷走了胜利。”此球的技术细节包括:

2. 1988年扣篮大赛:商业与技术的共谋

乔丹穿着未发布的Air Jordan III登场,鞋侧的爆裂纹设计与扣篮动作共同构成品牌叙事。耐克借此将“飞翔”概念具象化,推动AJ系列从运动装备升格为文化符号。

3. 1992年对阵步行者:一打五的战术破局

面对四人包夹,乔丹利用假动作诱导防守者集体右移,随后左手上篮。此球揭示了乔丹扣篮的底层逻辑:

三、文化影响:从球场到流行符号

1. 球鞋设计的灵感源泉

AJ3的爆裂纹、AJ5的鲨鱼齿中底等设计均源自乔丹扣篮的视觉元素。例如AJ11的漆皮材质灵感来自割草机外壳,象征扣篮的“切割”式美感。

2. 媒体传播的范式革命

乔丹的扣篮集锦是早期体育视频分析的雏形。ESPN曾统计,其扣篮镜头的慢放使用率是同期球员的3倍,推动了“技术解析”类内容的兴起。

3. 精神符号的集体记忆

耸肩摊手、单手指天等庆祝动作与扣篮共同构成乔丹的“胜利仪式”,后者甚至成为球鞋广告的固定桥段。

四、互动:你的乔丹记忆

[]

乔丹的扣篮绝技早已超越竞技范畴,成为技术美学、商业创新与文化叙事的交汇点。在当代球员追求效率至上的背景下,重温这些动作不仅是对经典的致敬,更是对篮球本质——创造力与激情的回归。正如Tinker Hatfield所说:“他教会我们,篮球可以是科学,也可以是艺术。”

参考资料: