2015年,暴风集团以“妖股”之姿登陆A股,市值一度逼近400亿元;2020年,它因无力编制财报黯然退市。创始人冯鑫从“互联网视频先锋”到“资本困局囚徒”的跌宕历程,不仅是一段企业兴衰史,更是中国体育产业与科技跨界融合的典型案例。其战略的激进与收缩、资本的热捧与反噬,为行业留下了深刻的反思空间。

一、崛起与狂飙:从播放器到“DT大娱乐”野望

1. 暴风影音时代:技术驱动的原始积累

2007年,冯鑫收购暴风影音,凭借本地播放器的多格式兼容性迅速占领市场。至2015年上市前,暴风影音用户量突破2亿,PC端覆盖率超70%,成为视频领域的隐形冠军。过度依赖客户端技术优势的暴风,在优酷、爱奇艺等在线视频平台的版权争夺战中错失先机,为后续转型埋下伏笔。

2. 上市后的战略膨胀:N421与“联邦生态”

2016年,冯鑫提出“N421战略”,以VR、TV、体育、影业为核心构建娱乐帝国:

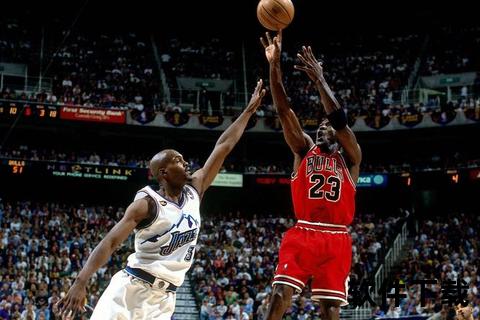

暴风体育的快速布局尤为瞩目:收购MPS(意大利体育版权公司)、推出互动竞猜APP、锁定CBA赛事转播权,试图以“VR+体育”颠覆传统观赛模式。

二、扩张与失控:资本杠杆下的战略迷失

1. 激进并购的致命隐患

2016年暴风联合光大资本以52亿元收购MPS 65%股权,成为其最大战略失误:

2. 业务线失焦的代价

暴风同时布局VR、电视、体育、金融等八大业务,却无一形成核心竞争力:

| 业务板块 | 问题表现 | 数据佐证 |

||||

| VR | 硬件亏损严重,裁员50% | 2016年魔镜销量200万台,月活不足150万 |

| TV | 低价策略致毛利率-40% | 2018年销量70万台,亏损近9亿元 |

| 体育 | 版权成本吞噬现金流 | MPS收购失败直接导致资金链断裂 |

三、退市与反思:商业逻辑的三大断裂带

1. 战略愿景与执行能力的失衡

冯鑫曾提出“未来十年全球最大体育平台”的蓝图,但暴风缺乏匹配的运营体系:

2. 资本依赖与盈利模型的冲突

暴风TV采用“硬件补贴内容”模式,单台亏损500元,试图通过会员费回血。但2018年互联网电视用户付费率不足15%,远低于视频平台的90%。这种“烧钱换规模”的逻辑在资本寒冬中加速崩盘。

3. 创始人决策的独断与盲从

冯鑫曾坦言:“2013年后我不再参与红海竞争,只做蓝海。”但其对“蓝海”的判断过于理想化:

四、启示录:体育科技跨界创新的生存法则

1. 核心能力深耕优于概念追逐

如新浪体育转型自主赛事IP,以3X3篮球赛创造年收入1.5亿元,证明垂直领域的深度运营比泛娱乐扩张更具生命力。

2. 现金流管理重于规模扩张

暴风TV年亏损9亿元时,小米电视已通过供应链整合实现硬件盈利,其“低毛利+高周转”策略更适应长周期赛道。

3. 生态协同需匹配资源禀赋

腾讯体育依托微信流量入口、版权矩阵与社交互动形成闭环,而暴风的“联邦制”业务群缺乏数据与用户联动。

互动思考

> 如果你是2016年的冯鑫,会如何调整暴风体育的战略?

暴风集团的十年沉浮,映射出中国体育产业从资本狂热到理性回归的周期律。当“5万亿体育市场”的泡沫退去,唯有将技术迭代、内容深耕与财务稳健融合的企业,才能穿越周期。冯鑫的教训警示后来者:商业版图的扩张,永远不能超越能力的半径。