当中国男足与桑巴军团在绿茵场相遇,两种截然不同的足球文明碰撞出的不仅是比分差异,更是两个国家足球发展脉络的镜像折射。从2002年世界杯的首次交锋到2012年累西腓的惨痛记忆,这段跨越十年的对决史,恰如解剖两国足球基因的手术刀,切开战术体系的肌理,暴露出人才培养的深层命题。

一、历史交锋:从技术代差到体系鸿沟

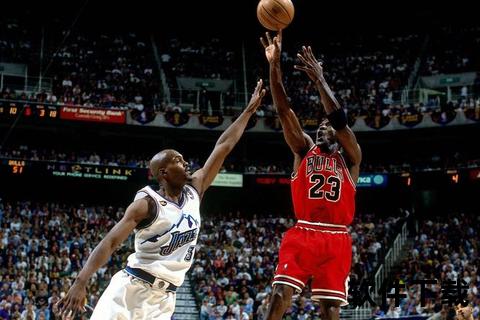

中巴男足的三次正式对决(2002年世界杯0-4、2003年友谊赛0-0、2012年热身赛0-8)构成足球发展规律的立体样本。2002年西归浦之战中,面对罗纳尔多、卡洛斯等巨星领衔的巴西队,中国队41%的传球成功率与对手84%的控球率形成残酷对比,暴露出基础技术代差。这场被米卢称为"足球启蒙课"的比赛,折射出中国球员在高速对抗下的决策能力缺失——肇俊哲击中门柱的瞬间,恰是整场仅有的3次射门机会之一。

2012年累西腓的0-8惨案则将体系鸿沟具象化:巴西青年军(内马尔、奥斯卡等)30分钟内完成6次连续传递破门的场景出现4次,中国队的防守阵型在动态攻防中如同散沙。技术统计显示,中国队全场仅27%控球率,6次射门中5次来自35米外仓促远射。这场被称为"足球工业对作坊的碾压"的赛事,印证了卡马乔教练赛后所言:"我们缺失的不是勇气,而是足球思维的底层代码。"

二、风格演化:桑巴DNA与东方实用主义

巴西足球的"艺术工业化"路径独具特色:州联赛体系(如圣保罗州20支职业队的多级联赛)确保每年50+场次的高强度对抗,配合络覆盖5507个市级行政区的选材机制,构建起人才金字塔。这种"全民足球"生态孕育出独特的战术哲学:即便在2012年对阵中国队时,巴西青年球员仍保持每90分钟35次1v1突破尝试,将比赛转化为技术展示舞台。

中国足球则呈现出明显的工具理性特征。1984年战胜阿根廷的"小快灵"打法、2001年十强赛的"防守反击",始终未能形成稳定风格体系。2010年代"金元足球"催生的归化试验(如塞尔吉尼奥入籍),本质是短期成绩焦虑下的应激反应。数据显示,中超联赛本土前锋场均射门数从2015年的3.2次降至2023年的1.7次,折射出战术话语权的外援依赖。

三、青训困局:两种人才生产模式的较量

巴西青训的"街头-学院"双轨制值得玩味:里约热内卢的沙滩足球培养出罗纳尔迪尼奥的柔韧性,圣保罗青训营则用德国运动科学改造出卡塞米罗的战术纪律。这种"野蛮生长+精密加工"模式,使巴西保持每年输出150+欧洲联赛球员的造血能力。即便在2024年式微期,U20国青队仍拥有12名五大联赛梯队成员。

中国青训却陷入"实验室足球"困境。鲁能足校、根宝基地等精英模式,虽培养出武磊等个体案例,但成材率不足2%的残酷现实暴露系统缺陷。2015-2025十年间,中国U系列队伍在国际赛事中控球率从未突破45%,传球失误率维持在28%高位。这种技术能力断层,在2023年U20亚洲杯对阵日本队时尤为明显——中国队全场被动防守,唯一进球来自对手门将失误。

四、文化基因:足球在社会生态中的不同位相

在巴西,足球是破解社会阶层固化的密码。马拉卡纳球场能容纳20万人的设计,隐喻着这项运动的社会整合功能。即便在亚马逊雨林深处的马瑙斯,简陋的社区球场也能走出欧冠冠军球员。这种"足球即生活"的文化认同,使得巴西球员的技术创造力具有自发性特征。

中国足球则始终在工具属性与本体价值间摇摆。从"奥运战略"时期的举国体制,到职业化改革后的市场驱动,政策周期率深刻影响发展轨迹。2023年成都凤凰山球场场均4.2万人的上座率创造亚洲纪录,但调查显示72%观众首要诉求是社交娱乐而非竞技欣赏。这种消费主义倾向,导致足球文化根基难以深耕。

五、突围路径:在传统与变革间的战略选择

巴西足球的自我革新提供启示:2014年世界杯惨败德国后,蒂特教练团队引入大数据分析,将场均跑动距离从2014年的103km提升至2022年的116km,同时保持55%的对抗成功率。这种"技术理性化"转型,使球队在2026周期仍保持世界排名前五的竞争力。

对中国足球而言,或许需要更激进的范式革命。日本J联赛的"百年计划"证明,持续30年的体系化建设能使足球人口从1993年的40万增至2023年的500万。当前中国足协推行的"青少年足球联赛体系",若能与校园体育深度耦合,或将破解选材面狭窄的顽疾。2024年纽中民间足球交流赛的实践显示,当比赛剥离功利色彩,参与者更能体会足球本体价值——这种文化启蒙或许比战术革新更具战略意义。

当中国球员再次踏上对决桑巴军团的赛场,胜负之外更应读懂足球文明的对话本质。巴西足球的华丽褪色与中国足球的艰难求索,实为现代足球全球化进程的双生镜像。或许正如克鲁伊夫所言:"足球是面镜子,照见每个民族的性格与渴望。"这场持续二十年的绿茵对话,终将在文明互鉴中孕育新的足球哲学。