科学建议+健康考量-慢跑公里数选择指南_合理范围解析

19429202025-04-26国内赛事9 浏览

在快节奏的现代生活中,慢跑已成为大众最易实践的健康运动之一。“跑多少公里才科学”这一问题却让无数跑者陷入困惑——有人因盲目追求长距离而受伤,也有人因跑量不足而效果甚微。本文将结合科学研究和健康考量,为你揭开合理慢跑公里数的黄金法则。

一、科学建议:慢跑公里数的合理范围

慢跑并非“距离越长越好”,而需根据个体差异制定计划。以下是不同人群的推荐跑量:

1. 初级跑者:3-5公里/次

科学依据:美国心脏协会建议,每周完成150分钟中等强度运动即可显著改善心血管健康。对于新手,每次3-5公里的慢跑既能激活心肺功能,又避免过度疲劳。

训练模式:采用“跑走结合”法(如跑1公里+快走5分钟),逐步提升耐力。

2. 进阶跑者:5-10公里/次

健康效益:这一距离可强化心肺耐力、促进脂肪燃烧,且不易引发关节损伤。研究显示,每周3-4次、每次5公里的跑步可降低心血管疾病风险达30%。

进阶技巧:引入间歇跑或节奏跑(如30秒快跑+30秒慢跑交替),提升代谢效率。

3. 资深跑者:10公里及以上

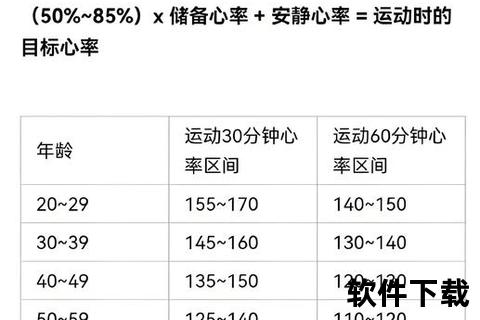

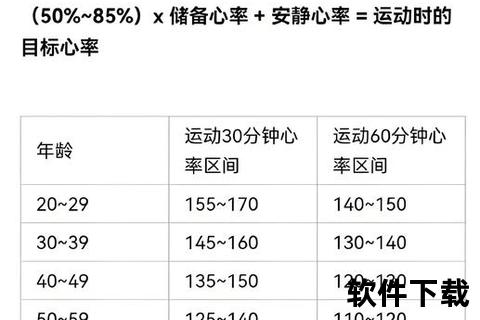

适用场景:备战马拉松或追求竞技状态的跑者需通过长距离(低强度慢跑)提升耐力,但需配合心率监测(建议控制在最大心率的60%-70%)。

风险提示:单次跑量超过48公里可能增加受伤风险,需严格遵循“10%增量原则”(每周增加距离不超过10%)。

二、健康考量:避免过度与不足的平衡术

跑步的益处建立在科学训练的基础上,忽视以下健康因素可能适得其反:

1. 过度训练的三大风险

关节损伤:长期高频次、长距离跑步易导致膝关节磨损,尤其是体重基数较大者。

心脏负担:超量运动可能引发心肌纤维化,研究显示每周跑量超过64公里者心脏健康收益反而下降。

免疫力下降:高强度跑步后3-72小时内免疫系统处于“开窗期”,感染风险增加。

2. 跑量不足的隐藏问题

代谢停滞:每周跑量低于15公里(分3次完成)难以有效提升基础代谢率。

心理倦怠:短距离、低频次跑步易因成就感不足而放弃。

3. 黄金平衡点

国际共识:世界卫生组织推荐成年人每周至少进行150分钟中等强度有氧运动(如慢跑),相当于每周3次、每次5公里(配速7-8分钟/公里)。

个体化公式:最大安全跑量=静息心率×1.5(例:静息心率60者单次不超过9公里)。

三、个性化调整:从数据到体验的全面适配

科学跑量的核心是“动态适配”,需结合以下因素灵活调整:

1. 生理指标

心率区间:健康慢跑应维持在最大心率(220-年龄)的60%-70%。

体感反馈:若跑步后出现持续48小时以上的肌肉酸痛或疲劳感,需减少跑量20%。

2. 目标导向

| 目标 | 推荐跑量/次 | 频率 | 配套策略 |

||-||-|

| 减脂 | 5-8公里 | 4-5次/周 | 空腹晨跑+匀速慢跑 |

| 提升心肺功能 | 3-5公里 | 3次/周 | 间歇跑(1分钟快+1分钟慢) |

| 马拉松备赛 | 10-30公里 | 1次/周 | 训练+能量胶补给 |

3. 环境与装备

季节差异:冬季可减少户外跑量10%-20%,转为室内交叉训练(如划船机)。

跑鞋选择:体重>80公斤者建议选用缓震型跑鞋,单次跑量减少1-2公里。

四、互动问答:你的跑量达标了吗?

自测题:

1. 你跑步时能否完整说出一句话而不气喘?(是→强度适中;否→需降速)

2. 跑后第二天是否精神饱满?(是→跑量合理;否→需减少20%距离)

留言区:分享你的周跑量计划和遇到的挑战,获取跑友互助建议!

五、让每一步都通向更健康的自己

慢跑不是竞技,而是一场与身体对话的持久战。无论是初学者的3公里起步,还是资深跑者的半马征程,科学规划跑量才能让健康效益最大化。记住:最好的跑步计划,永远是那个能让你“持续热爱并安全执行”的方案。

行动号召:今天,穿上跑鞋,从第一个3公里开始,用数据丈量健康,用坚持重塑生活。

关键词分布示例

核心词:慢跑公里数、科学建议、健康考量

长尾词:跑步距离选择、跑量公式、过度训练风险

语义关联词:心率监测、交叉训练、马拉松备赛