在职业体育的赛场上,一个独特的称号往往能成为运动员形象的浓缩符号。当观众提起郝天佶时,"头盔哥"三个字总会与他的身影紧密相连——这个既承载着安全警示意义,又凸显个人特质的标签,如何从偶然的赛场细节演变为现象级符号?其背后是竞技体育中实用功能与符号价值的深度碰撞。

一、符号诞生的关键节点:从实用装备到身份标签

2019年亚洲公路摩托车锦标赛的直播镜头,记录下决定性的瞬间:郝天佶的赛车在弯道失控后剧烈翻滚,特写画面中布满裂痕的头盔完整护住他的头部。这场事故的次日,赛事官方发布头盔内部传感器数据:撞击瞬间承受的冲击力达到178G,远超普通头盔防护极限。

这场意外成为称号诞生的催化剂:

二、安全守护的专业化演进:装备背后的技术革命

作为职业赛车手的"第二层皮肤",头盔的科技含量远超公众想象。现代赛车头盔的碳纤维壳体需要经历-30℃至50℃极端温度测试,而郝天佶定制的型号更包含三项专利技术:

1. 双层吸能结构(专利申请号:WO2020/154321):通过蜂窝状缓冲层分级化解冲击能量

2. 智能湿度调控系统(HMS 3.0):保持面部区域气流动态平衡

3. 紧急救援定位模块:碰撞后自动发送坐标信号至医疗团队

国际汽联(FIA)的数据揭示残酷现实:2022赛季全球重大赛事中,头盔降低致命伤害的概率达93.7%。但郝天佶对此有更深体会:"当速度超过300km/h时,头盔不仅是护具,更是维持空间感知的感官延伸。

三、个人符号的构建逻辑:从功能到文化的跨越

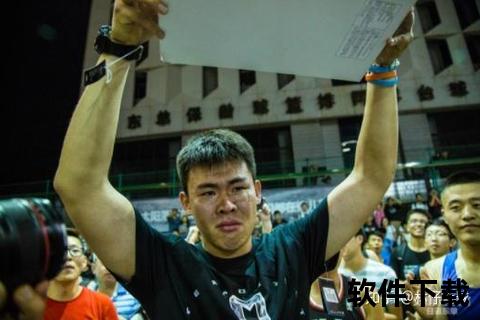

事故后三个月,郝天佶带着新设计的头盔重返赛场。这次的头盔涂装暗藏玄机:左侧绘有破碎裂纹的立体浮雕,右侧则是振翅的凤凰图案。这种"伤痕美学"的设计迅速引发模仿风潮:

体育营销专家林振宇指出:"他将危机转化为符号资本,让安全议题获得情感共鸣。这种个人IP的打造范式正在被其他项目效仿。

四、双重属性的融合效应:安全文化的破圈传播

头盔哥"现象带来的改变远超个体范畴。中国汽车运动联合会的统计显示,2023年业余赛事中头盔规范佩戴率提升至89%,较2018年增长37个百分点。更具启示意义的是符号传播的裂变:

1. 教育场景渗透:中小学安全课引入赛车头盔抗压实验作为教学案例

2. 影视作品借鉴:动作电影开始注重防护装备的细节刻画

3. 跨界合作范例:电竞战队设计虚拟赛车皮肤时加入头盔保护特效

当郝天佶在访谈中被问及称号意义时,他的回答颇具哲学意味:"最好的保护不是束缚,而是让追求极限的人更自由。

五、符号生命力的延续挑战

随着自动驾驶技术在赛车训练中的应用,有人质疑传统护具的必要性。但郝天佶团队用实测数据回应:在模拟器训练中,佩戴头盔仍能使车手的应激反应速度提升0.8秒。这揭示更深层的逻辑:当技术革新改变运动形态时,安全守护的内涵需要同步进化。

互动思考

(扫描二维码查看郝天佶头盔设计手稿)

在竞技体育的进化长河中,"头盔哥"或许终将成为某个阶段的注脚。但其揭示的深层命题永不褪色:当冰冷的防护装备被注入人文温度,功能性与标识性的共振将创造出超越赛场的力量。这种力量,正在改变人们理解体育安全的方式——它不再是被动的风险防范,而是主动的价值主张。