膝关节作为人体最复杂的承重关节,其功能稳定性与解剖结构的精密性密不可分。在这套精密系统中,半月板如同精密的减震器与稳定装置,维系着运动时的力学平衡。本文通过解剖学视角,揭示半月板在膝关节中的精准定位及其多维度功能机制。

一、三维空间中的解剖定位

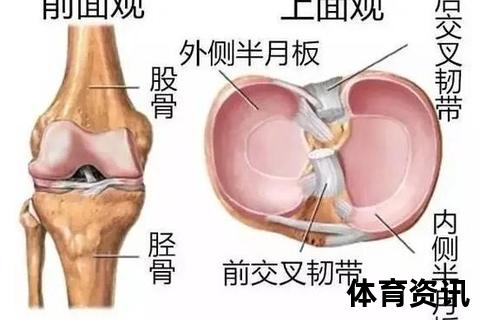

半月板嵌入股骨髁与胫骨平台之间,呈内外对称分布。内侧半月板呈"C"形,覆盖胫骨内侧平台60%-74%的关节面,前角附着于前交叉韧带(ACL)止点前方,后角锚定于后交叉韧带(PCL)前方;外侧半月板近似"O"形,覆盖外侧平台75%-93%的面积,其前角与ACL纤维交织,后角通过半月板股骨韧带(Humphrey/Wrisberg韧带)固定于股骨内侧髁。从矢状面观察,半月板横截面呈楔形,周缘厚达5mm,游离缘仅1-2mm,形成外凸内凹的立体结构。

二、结构特征的生物力学意义

(1)纤维排列的智慧

半月板由Ⅰ型胶原纤维构成,外1/3区域(红区)含血管网,内2/3(白区)无血供。其纤维呈环形与放射状交错排列:环形纤维抵抗周向应力,防止半月板受挤压时向外膨出;放射状纤维增强抗剪切力,维持结构完整性。这种设计使半月板在承受体重4-8倍压力时(如深蹲、跳跃),仍能保持弹性形变。

(2)内外侧差异化设计

三、功能系统的协同运作

(1)动态减震系统

半月板通过压缩-回弹机制吸收震荡:当膝关节承受100kg垂直载荷时,接触面积从无半月板的30cm²增至150cm²,压强降低至1/5。实验数据显示,半月板切除后胫骨平台应力峰值增加235%,直接加速软骨退化。

(2)力学传导网络

负荷传递呈现空间差异:屈膝0°时,内侧半月板承担50%负荷;屈膝90°时,外侧半月板完全承载股骨外侧髁压力。这种动态分布解释了篮球运动员急停跳投时外侧半月板后角易发生放射状撕裂的生物力学机制。

(3)关节润滑中枢

半月板表面分布的滑膜细胞分泌透明质酸,形成边界润滑膜。在跑步周期中,半月板挤压将滑液泵入关节腔,润滑效率比单纯滑膜扩散提高3倍,显著降低摩擦系数(从0.01降至0.001)。

四、运动损伤的力学解码

(1)危险动作的生物力学分析

(2)损伤类型与运动关联

五、防护体系的构建策略

(1)肌力平衡训练

(2)运动模式优化

六、再生医学的前沿探索

组织工程半月板移植(TEM)采用3D打印技术构建仿生支架,胶原纤维取向精度达±5°,孔隙率90%模拟天然基质。临床数据显示,TEM术后2年软骨退化率较传统切除术降低67%。

半月板的精密设计诠释了人体运动系统的精妙。从解剖定位到功能实现,从损伤机制到防护创新,理解这一结构不仅是运动医学的必修课,更是提升运动表现、延长运动寿命的科学基石。在竞技体育与大众健身领域,半月板保护策略的持续进化,正推动着人类突破运动极限的新可能。