在健身训练中,深蹲被誉为“动作之王”,其价值不仅在于能增强下肢力量,更在于对全身运动链的整合作用。超过70%的健身者在深蹲时面临臀部激活不足、发力代偿等问题,这不仅影响训练效果,还可能引发膝关节或腰椎损伤。究其原因,久坐导致的髋关节灵活性下降、足弓功能退化以及动作模式错误是三大核心矛盾。

一、深蹲肌群解剖与功能失衡的生物学基础

深蹲涉及臀大肌(占臀部体积60%)、股四头肌(包含四个独立肌束)、腘绳肌群(股二头肌、半腱肌、半膜肌)及核心稳定肌群的协同运作。其中臀大肌作为人体最大肌肉,其伸髋功能直接影响深蹲质量:当髋关节伸展不足时,股四头肌需多承担42%的负荷。

现代人因久坐导致的“臀肌失忆症”尤为突出——髋屈肌群长期缩短使臀大肌处于抑制状态,这种神经肌肉连接的退化使得深蹲时大腿前侧主导发力。足弓塌陷会通过筋膜链传导削弱臀中肌的稳定性,进一步加剧发力代偿。

二、深蹲常见错误对肌群激活的影响

1. 动作模式错位:80%的训练者在下蹲时优先屈膝而非屈髋,导致膝关节前移幅度超过脚尖3-5厘米,股四头肌激活度提升至臀大肌的2.3倍。

2. 关节排列异常:膝关节内扣(常见于女性)或外展过度(男性多见)会造成髋外旋肌群抑制,使臀中肌无法有效参与稳定。

3. 核心失稳:肋骨外翻导致腹横肌松弛,腰椎前凸角度增加5-8度,迫使竖脊肌代偿而分散臀部发力。

生物力学研究表明,当杠铃重量为体重的1.2倍时,错误的动作模式会使腰椎承受压力达到2200牛顿,远超安全阈值。

三、精准激活臀腿肌群的三大策略

(一)预激活技术与功能性筛查

在正式训练前,采用动态评估确定个体限制因素:

针对筛查结果设计激活方案:

1. 弹力带蚌式开合(3组×15次)强化臀中肌

2. 死虫式呼吸训练(2分钟)重建核心-臀部神经连接

3. 足底筋膜滚压配合短足练习,恢复足弓张力

(二)动作模式重构的力学优化

采用“髋铰链优先”原则,通过以下技术细节调整:

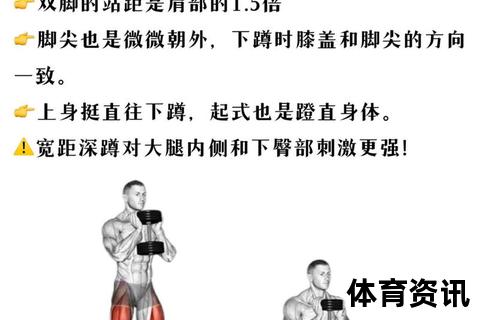

1. 站姿调整:双脚间距1.5倍肩宽,脚尖外展15-30°,增加髋关节活动空间

2. 离心控制:以4秒缓慢下蹲,在最低点维持1秒等长收缩,可提升臀大肌肌电活性37%

3. 发力提示:想象用臀部“推开椅子”而非“抬起身体”,该意象训练使臀肌激活效率提升28%

进阶训练者可借助可变阻力工具:将弹力带置于膝盖上方进行抗阻深蹲,迫使臀中肌持续发力对抗内收力矩。

(三)负荷进阶与周期化训练

根据肌群特性设计分化方案:

周期化建议采用3周积累期(容量为主)+1周转化期(强度为主)的波动模式,每周臀腿训练频率控制在2-3次以避免过度训练。

四、损伤预防与功能代偿的解决方案

对于已出现膝关节疼痛的训练者,可实施“四阶段康复模型”:

1. 急性期(0-2周):改用箱式深蹲,限制下蹲深度至髋关节45°屈曲

2. 功能重建(3-4周):加入单腿罗马尼亚硬拉,恢复臀-腘绳肌力偶平衡

3. 力量强化(5-8周):渐进增加杠铃前蹲比重,降低膝关节剪切力

4. 运动表现(9周+):引入增强式训练如深蹲跳,重建神经肌肉协调

值得注意的是,深蹲深度需个体化定制。骨盆后倾(“屁股眨眼”)发生时的关节角度即为安全下限,可通过视频侧录或穿戴式传感器实时监测。

五、营养与恢复对肌群发展的影响

为实现臀腿肌群最优增长,每日蛋白质摄入需达1.6-2.2g/kg体重,其中练后30分钟内补充20-40g乳清蛋白+0.8g/kg碳水,可使肌肉合成速率提升40%。针对延迟性酸痛,可采用交替冷热敷(3分钟热敷+1分钟冰敷循环)促进血液循环,加速代谢废物清除。

深蹲作为功能性训练的基石,其价值远超形体塑造。通过神经肌肉控制优化、生物力学调整及科学周期规划,训练者不仅能突破平台期,更能建立抵御运动损伤的“生物装甲”。记住,完美的深蹲不是追求极限重量,而是实现神经支配与肌肉收缩的精确匹配。