在体育消费蓬勃发展的今天,人们享受运动乐趣的也面临着层出不穷的诈骗陷阱。从虚假赛事门票到伪造健身机构资质,从线上骗局到预付卡跑路,不法分子正以更隐蔽的方式渗透进体育产业链的各个环节。本文将深度解析体育领域高发诈骗模式,提供系统性防范策略,并为消费者解答常见疑虑。

一、体育行业诈骗溯源:从传统到数字化的演变

体育诈骗最初以街头、假冒体育用品等形式出现。随着互联网技术发展,诈骗场景逐渐转向线上社交平台、电商及虚拟赛事领域。例如,2025年北京警方通报的虚假购物案件中,诈骗分子利用青少年对二次元周边产品的兴趣,通过非官方交易平台骗取5万余元。类似案例反映出精准定位用户兴趣已成为新型诈骗的核心特征。

在健身领域,预付卡跑路是典型传统诈骗模式。江苏南通市监管数据显示,仅2022年就有44家健身机构因资金链问题被纳入监管白名单,涉及预付资金超1500万元。而数字化诈骗则表现为伪造线上赛事竞猜链接,如2022年鞍山警方破获的“世界杯”案件中,受害者因登录虚假站损失超18万元。

二、四大高危场景的防诈指南

1. 预付消费陷阱

健身房、体育培训机构的预付卡往往以“充10000送5000”等高额优惠吸引消费者。此类诈骗具有期限模糊与合同漏洞双重风险。防诈要点包括:

2. 赛事相关诈骗

包括虚假门票销售、伪造赛事直播平台等。2023年卡塔尔亚洲杯期间,某票务代理通过伪造电子票务系统,骗取球迷超200万元。防范措施需注意:

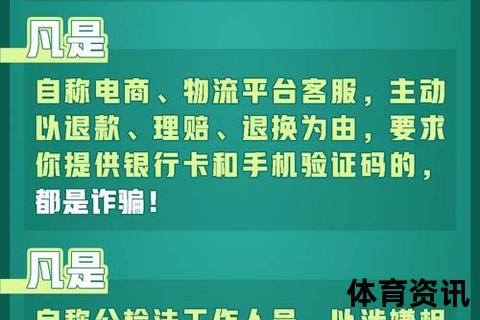

3. 线上运动生态风险

健身APP、运动社交平台存在三类技术陷阱:

4. 青训与体育教育骗局

针对青少年家庭的诈骗呈现教育焦虑驱动特征。典型案例包括:

三、防诈技术工具与法律武器

技术防护层面:

法律维权路径:

四、消费者常见问题解答

Q:如何辨别健身教练资质真伪?

A:可通过“国家体育总局职业技能鉴定网络管理平台”查询证书编号,正规证书包含二维码防伪标识。警惕宣称持有“国际体适能认证”等模糊头衔的教练。

Q:赛事门票转让是否合法?

A:根据《大型群众性活动安全管理条例》,超过票面价30%的转卖属违法行为。建议通过票务公司官方二手平台进行交易。

Q:遭遇体育消费诈骗如何有效报案?

A:需准备三要素材料:转账流水凭证(银行盖章版)、涉诈APP安装包或网址、与诈骗方的沟通记录。通过“公安部非法集资案件投资人信息登记平台”可在线提交证据。

Q:运动装备网购如何避坑?

A:认准“品牌旗舰店”蓝色标识,优先选择提供“假一赔十”服务的平台。收到商品后查验防伪芯片(耐克等品牌已植入NFC芯片)。

在体育产业规模突破5万亿的今天,消费者既要享受运动带来的健康红利,更需建立防御性消费思维。牢记“三不原则”(不轻信超常优惠、不点击陌生链接、不透露验证码),善用技术工具进行双重验证,方能在体育消费浪潮中守住财产安全底线。