在职业体育的竞技场中,胜利者往往收获掌声与荣誉,但支撑整个行业可持续发展的核心,是隐藏在聚光灯下的基础保障体系。体育行业的保底机制如同竞技场上的安全网,既维系着从业者的基本权益,也保障着产业资本的稳定运作。

一、薪资保底:运动员与从业者的生存线

体育行业的薪资保底机制以"基础生存保障"与"绩效激励平衡"为两大核心原则。根据《体育俱乐部薪资管理方案》,教练、运动员、管理人员的基础工资普遍设定为行业标准的60%-80%,例如运动员月薪下限通常为6000元。这种保底工资的设计旨在缓解赛事成绩波动带来的收入风险,尤其适用于青少年运动员或非头部职业选手。

但保底机制并非固定不变。以CBA联赛为例,其球员合同采用"基础年薪+赛事奖金"模式,基础年薪根据球员等级划分,最低保障达15万元/年,同时设置出场次数、得分等触发奖金的条件。这种结构既确保运动员在伤病或状态低迷时的基本收入,又通过绩效激励推动竞技水平提升。值得注意的是,保底工资的设定需避免"过度保护",部分体育培训机构曾因保底工资占比过高(超过总薪酬70%)导致员工消极训练,最终引发机构运营危机。

二、社保兜底:政策构建的安全网

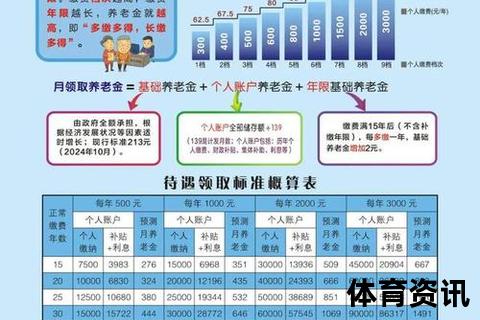

我国通过三级社保体系构建体育从业者的保障网络:

1. 法定强制保障:《体育法》第32条明确将运动员纳入工伤保险覆盖范围,职业运动员训练、比赛中的意外伤害被认定为工伤。2024年上海市将体育行业临时用工人员纳入灵活就业社保体系,最低缴费基数调整为每月1595元。

2. 行业补充保障:中国足协推行的"职业球员保障计划"要求俱乐部为球员缴纳补充医疗保险,覆盖运动损伤导致的长期治疗费用。

3. 特殊群体保障:退役运动员可享受为期12个月的职业过渡补贴,标准为退役前月薪的70%,同时获得免费职业技能培训。

区域性差异仍存挑战。中西部县级体育机构从业者的社保缴纳率仅为68%,低于东部发达地区92%的水平,部分基层教练员仍面临"五险不全"的困境。2024年某羽毛球俱乐部因未足额缴纳社保被运动员集体诉讼,最终赔偿金额达薪资差额的300%,凸显社保保底的法律刚性。

三、投资保底:资本运作的风险阀

体育产业投资通过三类机制控制风险:

1. 对赌协议:俱乐部收购中常见"业绩补偿条款",如某电竞俱乐部估值协议约定:若年度赛事奖金未达200万元,原股东需按差额的150%进行现金补偿。

2. 资产抵押:体育场馆融资普遍采用"土地+特许经营权"双重抵押模式,银行授信额度通常为评估值的60%-70%。

3. 政策托底:国家体育总局的体育产业引导基金对符合全民健身方向的项目提供20%的风险准备金,例如社区体育综合体建设项目可申请贴息贷款。

资本保底需警惕过度杠杆化。2024年某篮球培训机构因对赌协议中的营收承诺未达标(实际完成率仅43%),触发股权强制回购条款导致资金链断裂。健康的风险控制应遵循"三三制原则":自有资金、股权融资、债权融资各占1/3。

四、动态平衡:保底机制的发展趋势

数字化正在重塑保障体系。区块链技术被应用于运动员合同管理,某足球俱乐部通过智能合约自动执行保底工资支付与绩效奖金发放,将薪酬纠纷发生率降低72%。柔性保底机制逐渐兴起,如某马拉松赛事运营商推出"分级保障计划",参赛者可根据自身情况选择5-50万元不等的人身意外险保额。

区域性试点政策更具突破性。海南自贸港实施的"体育企业破产保护计划",允许经营困难企业申请6-12个月的债务冻结期,期间保障员工80%薪资发放。这种机制既避免企业突然倒闭引发的社会风险,又为重组赢得时间窗口。

体育行业的保底机制正从单一经济补偿向系统化保障进化。未来需要建立"保基本、市场提层次、社会补缺口"的三维体系,在2025-2030体育产业规划中,建议将运动员职业年金覆盖率从目前的34%提升至60%,并建立全国统一的体育从业者信用保障基金,真正实现"场上奋勇拼搏,场下后顾无忧"的良性生态。