在职业体育的激烈对抗中,冰球是唯一将暴力冲突转化为制度化表演的运动。当两名球员在冰面中央扔掉手套、摆出拳击姿势时,裁判退后两步的默契,构成了这项运动最富争议的文化符号。这种将暴力纳入规则框架的矛盾现象,折射出北美职业体育发展史中商业逻辑与竞技的复杂博弈。

一、暴力基因:从街头混战到制度设计

冰球的暴力传统可追溯至19世纪加拿大拓荒时期。彼时规则体系尚未健全的冰球运动,常因冰面狭窄、护具简陋引发肢体冲突,矿工和伐木工出身的早期球员将街头斗殴的生存法则带进球场。1922年NHL引入的第56号规则,首次将斗殴行为纳入管理范畴:允许赤手空拳单挑,但禁止使用球杆等武器,参与者需接受5分钟罚时。这种“合法化暴力”的本质,是通过规范化降低无序冲突的风险。

职业联盟对斗殴的默许更源于商业考量。1970年代费城飞人队通过组建专职“打手”阵容两夺斯坦利杯,印证了暴力策略的竞技价值。数据显示,1983-84赛季NHL场均斗殴1.17次,魁北克与蒙特利尔的季后赛群殴导致252分钟总罚时,这类事件成为吸引蓝领观众的核心卖点。联盟甚至发展出独特的“潜规则”:裁判会等待斗殴自然结束再介入,如同拳击裁判般维护暴力表演的完整性。

二、暴力经济学:文化符号与商业密码

在北美职业体育四大联盟中,冰球观众的中产阶层比例最高,却形成了最显著的暴力消费特征。这种现象背后存在三重逻辑:

1. 情绪宣泄阀:时速40公里的高速对抗中,球员肾上腺素激增引发的冲突,通过制度化的斗殴得以释放,避免演变成更危险的恶性事件;

2. 战术威慑链:专职“执行者”(Enforcer)的存在保护明星球员,2014年研究显示配备顶级打手的球队,其核心球员受伤率降低23%;

3. 商业景观化:NHL官方数据显示,斗殴频次最高的赛季(2008-09)场均上座率提升11%,相关赛事集锦在社交媒体的传播量是普通比赛的3倍。

这种暴力经济学的巅峰案例出现在2004年费城飞人对阵渥太华参议员的比赛。双方累计爆发5次群殴,20名球员遭驱逐创下419分钟罚时纪录,赛后收视率较常规时段飙升58%。

三、规则双标:职业联赛与国际赛场的撕裂

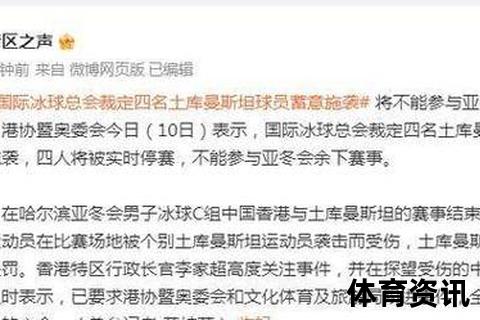

NHL与国际冰联(IIHF)对斗殴的态度形成鲜明对比。前者允许守门员参与斗殴,仅作5分钟罚时;后者则规定动手者直接驱逐,并追加禁赛。这种分裂在2025年亚冬会中港冲突事件中集中爆发:职业联赛默许的“单挑文化”遭遇国际赛事零容忍规则,暴露出暴力管理体系的深层矛盾。

联盟内部的规则改良始终在商业利益与安全诉求间摇摆。2014年NHL推出“累计禁赛制度”,球员赛季斗殴超10次自动禁赛,使2019-20赛季斗殴频次较十年前下降63%。但改革遭遇球员工会抵制,传奇打手乔治·拉拉克曾公开反对:“摘掉手套的瞬间,我们捍卫的是冰球的灵魂。”

四、血色争议:暴力代价与困境

反对者指出,NHL球员职业生涯脑震荡发生率高达47%,远超美式橄榄球的34%。1988年加拿大运动医学会报告显示,22%的手部骨折和15%的眼部伤害直接源自斗殴。2004年科罗拉多队史蒂夫·摩尔因斗殴导致颈椎骨折退役,其诉讼案揭露联盟默许暴力的系统性风险。

更深层的困境在于暴力文化的代际传递。青少年冰球联赛中,12-14岁球员模仿职业斗殴的比例达37%,导致美国业余冰球协会在2023年全面禁止U18赛事中的肢体冲突。中国冰球锦标赛频发的群殴事件,更凸显规则移植中的文化错位——北美职业体系中的暴力控制机制,在缺乏成熟联赛架构的地区易异化为无序暴力。

五、未来进路:暴力美学的消解与重构

现代冰球正经历着去暴力化转型。NHL引入的“煽动者规则”使第三节末段挑起的斗殴面临直接驱逐,2024赛季因此减少19%的冲突事件。科技手段的应用也在改变暴力监控模式,多伦多枫叶队开发的AI裁判系统,能提前0.8秒预判冲突发生概率并警告裁判。

但暴力文化的彻底消解仍面临结构性阻力。2025年球迷调查显示,58%的北美观众认为斗殴是冰球不可或缺的元素,这个比例在18-34岁人群中高达71%。如何在保留赛事张力的前提下建立更安全的对抗模式,或是冰球运动进化的终极命题——毕竟,当芬兰守门员萨里宁用三次扑救终结比赛时,观众席爆发的欢呼声量,是斗殴场景的2.3倍。

冰球场上的暴力许可本质是项社会实验:它将人类原始的冲突欲望,驯化为可计量、可观赏、可交易的体育商品。这种特殊文化现象的存续与消亡,终将取决于我们如何定义体育竞技中暴力与文明的边界。