乌拉圭,这个镶嵌在南美洲东南部的足球王国,以不足350万人口创造了世界足坛的奇迹,其足球版图的定位与归属不仅是地理概念,更映射出南美大陆的文化基因与竞技哲学。从拉普拉塔河畔的蒙得维的亚到安第斯山脉的高原球场,足球早已成为这片土地的血脉,而乌拉圭足球的兴衰沉浮,恰恰是南美足球生态的缩影。

一、地理定位与足球文化基因

乌拉圭地处南美洲东南部,北邻巴西,西接阿根廷,东南濒临大西洋,国土面积仅17.6万平方公里,却拥有南美最密集的足球场分布。其首都蒙得维的亚的世纪球场不仅是1930年首届世界杯决赛的举办地,更是乌拉圭足球精神的象征。这种地理上的“夹缝”位置,塑造了乌拉圭足球独特的双重性格:既继承巴西的技术细腻,又融合阿根廷的战术创造力,最终淬炼出以强硬防守与高效反击为核心的“乌拉圭模式”。

作为世界上第一个举办世界杯的国家,乌拉圭早在1930年便以4-2击败阿根廷夺冠,1950年更在巴西马拉卡纳球场20万观众的注视下逆风翻盘,史称“马拉卡纳打击”。这两座雷米特杯奠定了其南美第三极的地位,与巴西、阿根廷形成三足鼎立之势。而足球在乌拉圭社会中的渗透程度堪称极致:全国注册球员超过30万,平均每11人中就有1名足球运动员,校园足球普及率高达90%,学生每日半日课程后投身绿茵场成为传统。

二、竞技体系与青训密码

乌拉圭足球协会(AUF)自1900年成立以来,构建了金字塔式人才培养体系。其青训系统以蒙得维的亚为中心,辐射全国12个省级足协,形成“发现-培养-输出”的完整链条。国家足球学院(Escuela de Fútbol de la AUF)作为核心枢纽,每年选拔2000名8-16岁青少年进行系统训练,课程涵盖技战术、运动科学甚至心理辅导。这种机制催生了苏亚雷斯、卡瓦尼、巴尔韦德等世界级球星,更创造了每百万人口产出0.57名五大联赛球员的惊人效率,是巴西的3倍、阿根廷的2倍。

与青训体系相辅相成的是跨国合作战略。2016年乌拉圭足协与中国河北省签署合作协议,输出青训教练48人次,建立足球学校3所,这种“技术外交”不仅拓宽人才储备,更将乌拉圭足球哲学植入异国土壤。而国内联赛实行“3+3”赛制(春秋季联赛+年度总冠军附加赛),既保持竞技强度,又为年轻球员提供实战舞台。

三、战术演进与当代挑战

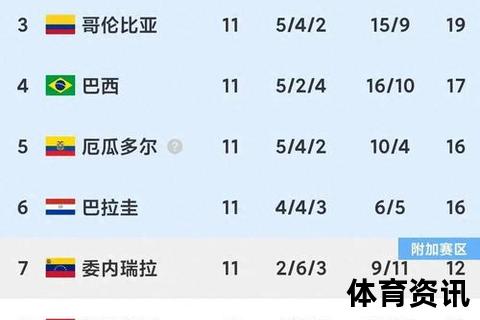

乌拉圭足球的战术图谱历经三次革命:1930年代的WM阵型开创南美攻势足球先河;1990年代引入意大利链式防守理念,形成4-4-2防守反击体系;2010年后在塔瓦雷斯执教下升级为3-5-2弹性体系,通过戈丁、希门尼斯构成三中卫铁闸,巴尔韦德、本坦库尔组成中场绞杀网,努涅斯、佩利斯特里打造双翼突击。这种战术使乌拉圭在2026世界杯预选赛中取得4胜3平1负,攻防效率位列南美第三。

但辉煌背后暗藏危机。人口老龄化导致青训生源下降,2023年U20世界杯夺冠的背后,是15-19岁注册球员数量十年间减少23%的窘境。资本外流加剧人才断层,2024年乌拉圭联赛转会净收入1.2亿美元,但本土俱乐部负债率攀升至65%,形成“造血”与“失血”的悖论。

四、地缘竞争与未来展望

在南美足球版图中,乌拉圭与巴西、阿根廷的竞争从未停歇。比较三强近十年大赛数据:乌拉圭世界杯胜率52%(巴西58%、阿根廷61%),但防守反击效率高达38%,远超两强的28%与25%。这种“以小搏大”的生存智慧,在2024年美洲杯半决赛对阵哥伦比亚时展现得淋漓尽致——尽管0-1失利,但通过努涅斯、阿劳霍构建的5-3-2防守矩阵,将对手射正率压制至17%。

面对2026年美加墨世界杯,乌拉圭足协启动“黄金一代2.0”计划:投资2400万美元扩建青训中心,与欧洲俱乐部建立双向输送通道,并引入AI球员追踪系统。正如主帅贝尔萨所言:“我们的目标不是复制历史,而是让350万人的足球梦想继续照亮南美天空。”

从地理坐标到精神图腾,乌拉圭足球的归属早已超越洲际界限。当蒙得维的亚的孩子们依然在鹅卵石街道追逐皮球,这个南美小国的足球传奇,注定将在世界版图上书写新的坐标。