在竞技体育的星辰中,乒乓球如同一颗高速旋转的球体,既需要精确控制,又蕴含着爆发的力量。这项被称为“桌上网球”的运动,凭借其快节奏与多变性,成为全球数亿人热衷的技艺较量。如何从基础动作的打磨迈向实战技巧的升华?答案藏在对细节的极致追求与科学训练的系统性中。

一、基础动作:构建技术体系的基石

乒乓球的每一次击球都是力学与神经反应的精密协作。握拍姿势是技术链条的起点,横拍与直拍的选择直接影响击球风格。横拍握法(如欧洲选手惯用)通过掌心包裹拍柄,形成稳定支撑,适合中远台弧圈球;直拍握法(常见于亚洲选手)则以拇指与食指夹持拍柄,灵活性更高,便于台内小球处理。

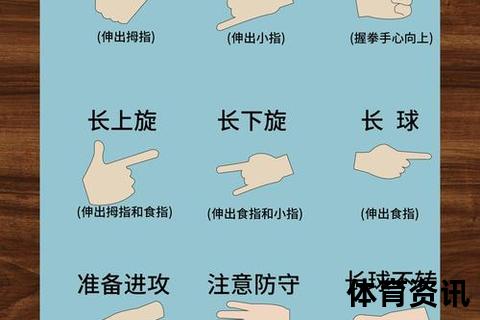

发球技术的掌控是比赛主动权的基础。上旋球通过摩擦球体上部制造前冲力,迫使对手回球偏高;下旋球则通过底部摩擦形成“刹车效应”,增加接球难度。进阶者可尝试侧旋与复合旋转发球,例如“逆旋转发球”通过手腕瞬间抖动改变旋转轴,破坏对手预判。

步伐体系的构建常被业余选手忽视,却是专业训练的必修课。并步移动(如接短球时的快速垫步)需保持重心前倾,膝关节微屈;交叉步(应对大角度来球)要求身体转向与步幅协调,避免因失衡丢失击球点。

二、实战技巧:从单一动作到组合博弈

当基础动作形成肌肉记忆后,击球技术的分层运用成为进阶关键。反手快撕技术(如张继科的标志性动作)需在来球上升期迎前击打,拍面平行台面,通过前臂外展与手腕内收的协同发力,将旋转转化为速度。正手爆冲弧圈则依赖“蹬转顶展”四步发力链:右脚蹬地启动动能,转腰传递力量至肩部,前臂向前顶出完成撞击,手腕瞬间外展增加摩擦。

战术组合设计需突破单一技术局限。例如“摆短+抢攻”战术中,先用反手切球制造近网短球,迫使对手回摆,随即侧身使用正手弧圈攻击空档。此类组合要求对落点控制精确到10厘米范围内,并通过假动作(如发球时相似动作发出不同旋转)扰乱对手节奏。

三、高效训练:科学方法与场景适配

专业运动员的日常训练中,分解式重复练习占比超过60%。正手攻球的固定持拍训练(保持引拍姿势1分钟)可强化肌肉记忆,而徒手挥拍每日500次的量级(分10组完成)能优化动力链传导效率。反手拨球的多球训练建议采用“3-2-1”节奏:先连续击打30个定点球,再接20个变线球,最后10球加入随机旋转。

环境模拟训练显著提升实战适应力。利用发球机设置“两点击球”程序(如交替发至正手大角度与反手小三角),可模拟比赛中的跑动击球;心理抗压训练可通过比分设定(如从7:10开始连续追分)强化关键球处理能力。

四、器材与体能的隐形支撑

胶皮选择直接影响技术表现。反胶(如蝴蝶Tenergy系列)适合制造旋转,生胶(如友谊563)则以速度见长。专业选手常备多支球拍,根据对手风格调整器材:对阵削球手时使用胶粒较长的拍面增加摩擦,对抗快攻选手则选择硬度更高的底板提升反弹速度。

体能训练中,反应速度与核心力量构成两大支柱。跳绳双摇(每分钟120次以上)可提升脚步频率,俄罗斯转体(负重5公斤)能增强击球时的躯干稳定性。职业选手的专项体能测试显示,连续攻防20板后,血乳酸值需控制在4mmol/L以内,否则技术动作易变形。

五、数据驱动的技术优化

现代乒乓球训练已进入量化分析阶段。高速摄像机(每秒1000帧拍摄)可解析触球瞬间的拍面角度偏差,3D动作捕捉系统能对比学员与模板选手的关节运动轨迹。某省队数据显示,通过6周数据化训练,运动员的正手击球到位率从68%提升至82%。

心理训练的科技化同样突飞猛进。VR虚拟现实系统可模拟大赛场景(如世乒赛决赛局点),生物反馈仪则通过监测心率变异率(HRV)评估抗压能力。研究证明,每周3次VR抗干扰训练,可使关键分失误率降低37%。

从握拍的第一厘米到赛点的最后一球,乒乓球的精妙之处在于:它既是物理定律的精确演绎,又是人类神经反应的终极测试。当基础动作化为本能,当战术思维穿透对手的预判,这项运动便超越了简单的胜负,成为身体与智慧共同谱写的运动诗篇。那些在球台前挥洒汗水的身影,正在用每一次击球证明:乒乓球的真正魅力,藏在持续突破的每一次旋转中。