在田径赛场上,400米被称为“死亡赛道”——它要求运动员在45秒至1分钟内,将无氧爆发力与有氧耐力结合到极致。数据显示,顶尖选手的乳酸耐受阈值可达18-20mmol/L(远超普通人的5-6mmol/L),这种生理极限的突破,正是科学训练体系与精准技术优化的结晶。本文将系统解析如何通过能量代谢调控、动作模式重构、周期化训练设计三大维度实现成绩跃升。

一、能量供给系统的精准开发

400米跑73%的能量来自糖酵解系统,21%来自有氧代谢,磷酸原系统仅占6%。这意味着训练必须围绕乳酸耐受能力与能量转换效率展开:

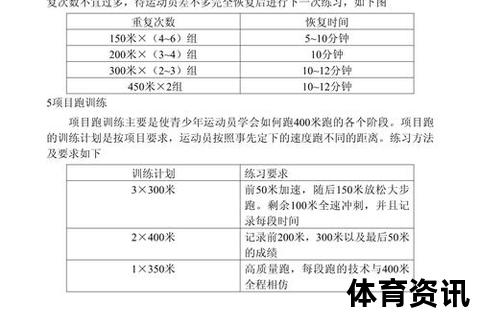

1. 高强度间歇训练(HIIT):采用(300米快+100米慢)×8组模式,每组间歇2分钟,模拟比赛后程的能量衰竭状态。

2. 超量负荷训练:如600米×5次(配速高于比赛目标2秒/圈),强制身体适应更高乳酸浓度。

3. 代谢窗口期干预:训练后30分钟内补充1.2g/kg体重的碳水化合物+0.3g/kg蛋白质,加速糖原再合成。

二、动作生物力学的效率革命

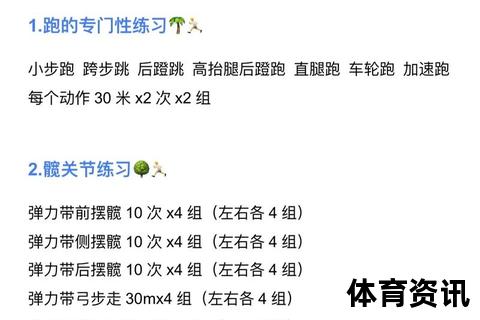

国际田联研究表明,顶级选手的步频/步幅比稳定在4.2-4.5步/秒与2.3-2.5米,这种黄金比例需通过动作链优化实现:

三、周期化训练的四维模型

基于UKA(英国田协)训练体系,将年度周期分为基础期-强化期-竞赛期-过渡期:

1. 基础期(8周)

2. 强化期(6周)

3. 竞赛期(4周)

四、技术细节的毫米级突破

1. 呼吸节律重构:采用“2吸1呼”模式(前150米)过渡到“1吸1呼”(后250米),膈肌活动幅度提升23%。

2. 鞋履力学优化:选择前掌刚度≥100N/mm的钉鞋,可减少7%的能量损耗。

3. 温度适应性训练:在35℃环境舱进行间歇训练,使汗液电解质流失率降低18%。

五、数据驱动的个性化方案

通过穿戴设备实时监测垂直振幅(理想值<6cm)、触地平衡差(左右差异<3%)、功率输出曲线等12项指标。例如:当发现第250米功率下降超过15%时,需增加抗阻跑训练(拖拽20kg雪橇×100米×6组)。

突破瓶颈的关键认知

1. 乳酸悖论:血乳酸峰值出现于赛后3-5分钟,训练中刻意追求即时乳酸值可能破坏动作模式。

2. 速度陷阱:前300米快1秒可能导致后100米慢2.5秒,分段配速误差需控制在±0.3秒。

3. 周期守恒定律:每提升0.5秒成绩,需要累计完成320-400公里的专项跑量。

从生理极限到技术细节,400米的突破本质上是人体运动科学的系统化工程。当德国运动员瓦里内尔通过3D动作捕捉将摆臂效率提升9%、从而创造43.03秒世界纪录时,这印证了现代田径训练的核心法则——精准度决定高度。对于追求突破的运动员而言,每一次呼吸节奏的调整、每一组间歇时间的微调,都是打开0.01秒进步空间的钥匙。