在体育竞技与日常健身中,手臂力量不仅是运动表现的核心要素,更是预防损伤、提升功能性的关键。无论是篮球的突破对抗、网球的挥拍发力,还是日常提举重物,强健的手臂肌群都能提供稳定支撑。本文基于运动科学原理与实证研究,系统解析手臂力量提升的科学路径与高效动作,为不同训练目标的人群提供全面指南。

一、手臂力量的科学基础与训练原则

手臂肌群由肱二头肌、肱三头肌、前臂屈伸肌群及肩部稳定肌群构成,其协同作用决定推拉、抓握等动作效率。研究表明,肱三头肌占据上臂体积的60%-70%,是提升臂围与推力的核心,而前臂肌群的握力直接影响硬拉、攀岩等动作表现。

训练原则:

1. 渐进超负荷:每2周增加5%重量或1次重复次数,刺激肌肉适应性生长;

2. 动作分化:结合复合动作(如引体向上)与孤立动作(如哑铃弯举),平衡力量发展与肌肉细节;

3. 神经募集优化:通过离心控制(如3秒下落)延长肌肉张力时间,提升肌纤维激活率;

4. 恢复周期:同一肌群训练间隔至少48小时,避免过度疲劳。

二、高效动作库:针对不同肌群的黄金训练

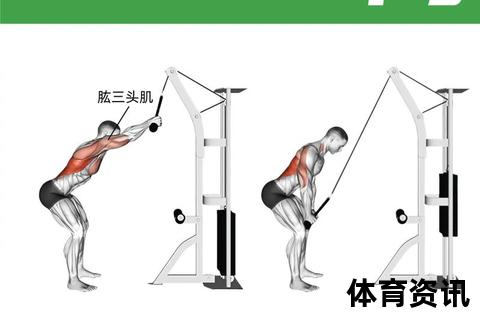

(一)推力肌群强化:肱三头肌与肩部稳定

1. 负重双杠臂屈伸:身体前倾30°,下放至大臂平行地面,刺激外侧头与长头,提升卧推表现;

2. JM推举:杠铃下放至额头前上方,推起时肘部内收,兼顾力量增长与关节保护;

3. 俯卧撑变式:从跪姿(适合初学者)到击掌爆发式,逐步进阶,激活核心与上肢联动。

(二)拉力肌群塑造:肱二头肌与背部协同

1. 离心控制哑铃弯举:上举1秒、下落3秒,最大化肌肉微损伤与修复;

2. 反握引体向上:掌心朝向面部,肘部紧贴躯干,强化肱二头肌长头;

3. 弹力带高位下拉:通过阻力方向调整,模拟划船动作,提升背部与手臂协调性。

(三)小臂与握力专项突破

1. 农夫行走:抓握极限重量行走30秒,同步提升握力与核心稳定性;

2. 反向杠铃腕弯举:掌心向下卷动杠铃,强化伸腕肌群,预防“网球肘”;

3. 悬垂训练:单杠悬挂至力竭,增强屈肌耐力与肩胛稳定性。

三、周期化训练计划:从新手到高阶

阶段一:肌肥大期(0-4周)

阶段二:力量强化期(5-8周)

阶段三:耐力塑形期(9-12周)

四、恢复与损伤预防:科学支撑训练效果

1. 营养窗口期:训练后30分钟内补充20-30g乳清蛋白,睡前摄入酪蛋白(如低脂奶酪)促进夜间修复;

2. 筋膜放松:使用按摩球滚动前臂屈肌群,每日进行动态拉伸(如背掌上抬);

3. 关节保护:大重量训练时佩戴护肘,每周补充3g Omega-3脂肪酸减少炎症反应。

五、常见误区与解决方案

1. 过度依赖固定器械:自由重量激活更多稳定肌群,建议器械使用比例控制在40%以下;

2. 忽视动作幅度:如肱三头肌长头需在手臂过顶时完全伸展,否则仅刺激外侧;

3. 盲目追求泵感:持续充血可能引发筋膜室综合征,建议采用周期性训练(2周高强度+1周低负荷)。

手臂力量的提升是科学训练、营养支持与恢复管理的综合结果。无论是追求竞技表现的运动员,还是注重功能健康的普通人,均需遵循个体化原则,逐步进阶。研究表明,即使是每天3秒的最大力量训练,也能在4周内提升11.5%的肌肉力量。从今天起,制定专属计划,让每一次屈伸都成为蜕变的起点。