在体育产业与房地产深度融合的今天,复式住宅以其独特的空间结构和功能设计,成为现代都市人追求健康生活的理想载体。这类住宅不仅满足了家庭居住的多元化需求,更通过灵活的分层布局,为运动爱好者、职业运动员及体育家庭提供了兼具私密性与开放性的生活场景。本文将从空间结构特征、生活应用场景及设计优化方向展开深度解析,探索复式住宅如何以建筑语言诠释体育精神。

一、复式住宅的空间结构特征:分层逻辑与动态平衡

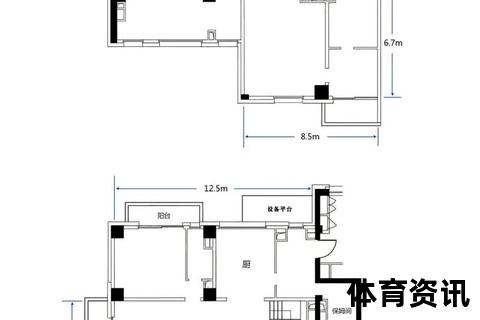

复式住宅的核心在于垂直空间的高效利用。其典型结构为上下两层通过室内楼梯连接,形成动静分区的立体格局。与传统平层相比,复式住宅的层高通常介于3.3米至5.6米(如普通复式与跃层式),局部夹层的设计可扩展50%-70%的使用面积。这种分层模式在体育场景中具有天然优势:

1. 动静分区明确:一层常作为动态活动区(如家庭健身房、体感游戏区),二层则规划为静态休息区(如冥想室、康复理疗空间),减少运动噪音对生活区的干扰。

2. 空间流动性与能量传递:楼梯作为垂直交通枢纽,需避免直上直下的“无情水”格局。带拐角的旋转楼梯设计可减缓能量衰减,使“气”从一层公共区自然延伸至上层私密区,符合运动后身心放松的节奏。

3. 面积比例与功能适配:理想的上下层面积比应接近1:1,避免“天克地”(上层面积过大)带来的压抑感。例如,下层设置开放式运动区(如拳击台或瑜伽垫区),上层配置独立淋浴间与运动装备收纳区,形成功能互补。

二、体育场景下的生活应用:从家庭健身到职业康复

复式住宅的分层设计为体育爱好者提供了多维度的功能拓展可能,具体应用场景包括:

1. 家庭健身与训练空间

2. 运动员职业康复场景

3. 多代际体育家庭的共居方案

三、设计优化方向:融合体育需求的空间革新

为提升复式住宅的体育功能性,需从建筑学与人体工程学角度进行针对性优化:

1. 采光与通风的协同设计

2. 智能家居与运动数据整合

3. 材料与结构的运动适配

四、未来趋势:体育地产的生态化与社群化

复式住宅的体育属性正从个体家庭向社区生态延伸:

复式住宅通过空间结构的创新,将体育精神融入日常生活,实现了从“居住容器”到“健康赋能体”的转型。未来,随着智能技术与运动科学的深度结合,这类住宅有望成为都市人追求“终身运动习惯”的物理支点,重构健康生活的空间范式。