在职业体育的世界中,每一次重大交易背后都暗藏着球队对未来蓝图的深刻考量。2017年芝加哥公牛队将正值巅峰的吉米·巴特勒送至明尼苏达森林狼队,正是这种战略抉择的典型案例。这场交易不仅改变了巴特勒的职业生涯轨迹,更折射出公牛管理层在竞技成绩与长期发展之间的艰难权衡。

一、战略重建的必然性

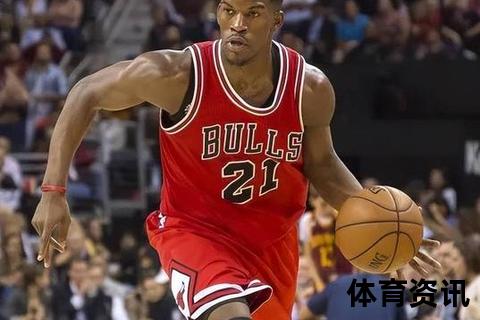

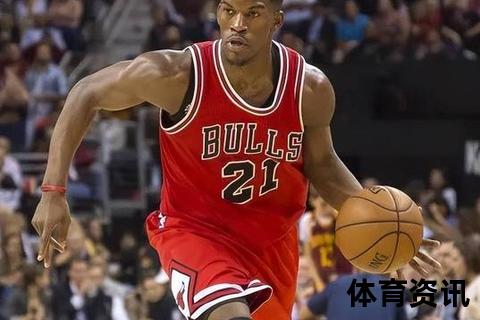

2011年以首轮第30顺位进入NBA的巴特勒,在罗斯受伤后逐步崛起,2014-15赛季场均得分突破20分并入选全明星,成为公牛队新核心。球队自2015年后连续两年未进季后赛,管理层意识到仅靠单一球星难以突破瓶颈。2016年休赛期,公牛试图组建“巴特勒+韦德+隆多”三巨头,但三人球权分配矛盾显著,最终在2017年季后赛首轮被凯尔特人淘汰。此时公牛胜率已跌至50%以下,管理层判断围绕巴特勒建队的上限不足以争冠,必须通过交易获取重建资源。

数据进一步印证了这一决策:巴特勒被交易前,公牛队薪资空间被锁定,无法引入优质角色球员;而拉文、邓恩等年轻球员的潜力与2017年首轮7号签(最终选中劳里·马尔卡宁)为重建提供了可操作路径。这种“用当下换未来”的策略,与马刺交易伦纳德、雷霆送走乔治等案例存在相似逻辑。

二、阵容结构的深层矛盾

巴特勒的成长轨迹与公牛原有体系产生根本性冲突。作为从防守工兵转型的持球核心,他需要大量球权支撑进攻,但韦德、隆多的加入加剧了球权争夺。2016-17赛季,公牛队进攻效率仅排联盟第24位,三分命中率倒数第5,暴露出空间拥堵与战术单一化的致命缺陷。

更关键的是,巴特勒的强硬风格与年轻球员的发展需求难以兼容。他在训练中要求苛刻,公开批评队友的态度问题,导致更衣室氛围紧张。例如2017年对阵老鹰的比赛中,巴特勒因辱骂主教练霍伊博格被罚替补出场,管理层最终选择支持教练组,认定其“更衣室毒瘤”属性可能阻碍年轻球员成长。这种矛盾在NBA历史上并不鲜见——如同艾弗森与76人、欧文与骑士的分道扬镳,核心球员与团队文化的错位往往成为重建。

三、管理层的战术考量与交易回报

公牛管理层的交易决策包含三重目标:释放薪资压力、获取潜力新星、重塑球队文化。通过送出巴特勒,公牛摆脱了其5年9500万美元的顶薪合同(当时占工资帽22%),并获得拉文(2015年13号秀)、邓恩(2016年5号秀)等天赋球员。尽管拉文初期因十字韧带撕裂表现低迷,但他在2018-19赛季场均23.7分的数据证明其得分潜力。

从选秀权价值看,2017年7号签选中马尔卡宁(新秀赛季场均15.2分),与公牛原有新秀鲍比·波蒂斯、克里斯·邓恩构成年轻核心框架。这种“多位置储备”策略与雷霆收集选秀权、凯尔特人囤积侧翼的思路异曲同工。尽管短期战绩下滑(交易后赛季仅27胜),但管理层通过后续操作逐步构建起以拉文、武切维奇、德罗赞为核心的新阵容,2021年重返季后赛。

四、联盟生态与决策启示

公牛队的交易选择深刻反映了NBA球队重建的普遍规律:当球队处于“中游陷阱”(既无争冠实力又难获高顺位签)时,果断交易球星往往优于勉强维持竞争力。对比森林狼保留唐斯/爱德华兹双核、76人交易西蒙斯等案例,公牛通过巴特勒交易获得的资源虽未直接带来总冠军,但为后续德罗赞、球哥等引援奠定基础。

该交易揭示了球星与球队文化适配的重要性。巴特勒在热火的成功(两次带队进入总决赛)恰恰印证:当强硬作风与莱利打造的“硬汉文化”相契合时,其领袖价值才能最大化。反观公牛时期,管理层未能围绕其特点构建防守型阵容,导致战略目标与球星特质错位。

回望这场震动联盟的交易,公牛管理层的选择既是无奈之举,亦是对NBA竞技规律的清醒认知。在球星主导的联盟中,重建决策需平衡即时战力与长期潜力,更需洞察球员特质与球队文化的匹配度。巴特勒的离开并非对其实力的否定,而是公牛在时代浪潮中寻求新生的必然选择——正如凤凰涅槃,唯有打破旧有框架,方能孕育重生希望。