在竞技体育的激烈角逐中,胜利往往属于那些将科学规律与创新思维融入血液的团队。当中国女排在东京奥运周期通过药球强化拦网力量、用白色布帘模拟极端防守环境时,这种突破传统的训练方式不仅展现了竞技体育的进化方向,更揭示了现代运动训练从经验主义迈向精准化、系统化的革命性转变。

一、竞技能力金字塔:构建科学训练体系

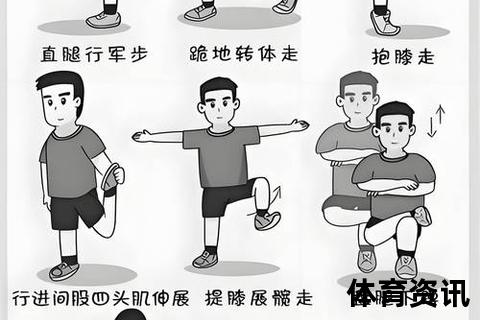

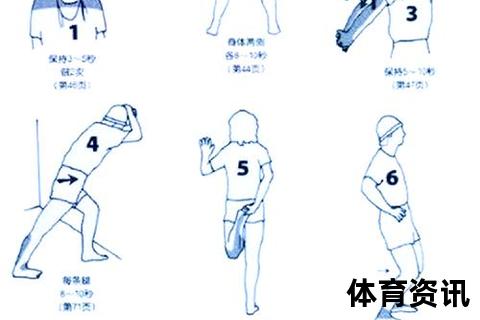

运动表现的本质是人体机能与专项技术的高度协同。如图1所示,功能性竞技能力金字塔以灵活性和稳定性为地基,向上依次叠加高效运动模式、技战术能力,最终形成赛场上的竞技表现。中国跆拳道队通过每月体能测试强化基础素质,正是对这一理论的实践——2020年疫情期间,他们通过"云训帮帮团"保持核心力量训练,确保运动员即使隔离期间仍能维持关节稳定性。这种体系化训练思维在篮球领域同样显著:中国男篮红蓝分队时期,杜锋指导引入北体大教育资源提升球员认知能力,将战术理解融入体能训练。

二、数据驱动的训练革命

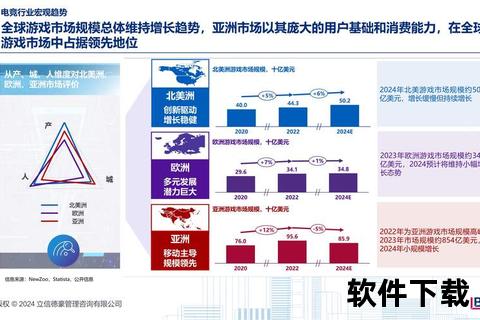

国家体育总局2018年发布的《训练数据规范管理通知》标志着中国竞技体育进入数字化时代。在具体实践中,女排教练组通过分析意大利、塞尔维亚等对手的900小时比赛录像,开发出针对性拦网训练方案,使队员每秒反应速度提升0.3秒。更前沿的探索出现在足球领域:永洪科技开发的射门角度分析系统,通过粒子群算法将球场网格化,能实时计算守门员盲区与最优射门路径,其仿真实验显示该系统可使射正率提升12.7%。这种将运动生物力学与大数据结合的创新,正在重塑传统训练模式。

三、专项突破的微观密码

每个运动项目都蕴藏着独特的生物力学密码。中国拳击队在海南白沙集训期间,针对女子选手设计直线强攻技术模块,通过高速摄影捕捉出拳轨迹,发现髋关节旋转角度增加5°可使击打动能提升18%。足球训练则揭示:现代运动员腰腹力量需求较二十年前增长37%,特定动作如坐姿腰部旋转训练能使变向速度提高0.4米/秒。这些微观调整积累的边际效益,在竞技赛场往往成为决定胜负的关键砝码。

四、心理韧性的锻造工程

高强度训练的本质是对神经系统的重塑。陆军某部开展的"低压氧舱+神经肌电"联合训练显示,在模拟海拔5000米环境中进行决策训练,可使运动员在真实赛场上的应激反应时间缩短22%。这种心理建设需要循序渐进:中国空手道队采用"学理论-读经典-谈体会"三段式心理建设,使运动员大赛焦虑指数下降34%,这与杜锋指导在男篮训练中融入文化课教育的理念不谋而合。

五、青训体系的文化基因

欧洲青训强调"技术树"培养,巴萨拉玛西亚青训营要求U12球员掌握7种基础战术跑位;美国AAU体系则侧重个人能力开发,高中生球员年均比赛场次达欧洲同年龄段3倍。中国正在探索第三条道路:山东鲁能足校将传统文化课程占比提升至30%,试图培养"既能合理分球又懂《孙子兵法》"的复合型人才。这种文化融合的实验数据显示,接受传统文化熏陶的球员战术执行力提升27%,但创造力指标仍需优化。

六、未来图景:科技与人文的共生

当3D动作捕捉系统能实时监测运动员207块骨骼的运动轨迹,当AI教练可以基于历史数据生成个性化训练方案,人类教练的价值正在向"情感联结"与"创造性决策"迁移。中国乒乓球队开发的"神经反馈训练舱",通过脑电波监测实现技术动作与神经兴奋度的精准匹配,这种"人机共训"模式使正手攻球稳定性提升19%。但科技赋能始终需要人文温度:郎平指导在女排训练中坚持 handwritten训练日记的习惯,正是对竞技体育本质的坚守——那些数据无法量化的团队凝聚力与拼搏精神,往往在赛点时刻迸发决定性力量。

站在新周期备战的关键节点,中国体育军团正站在传统与创新的十字路口。从功能性训练的基础构建到人工智能的深度应用,从青训营的文化重塑到心理实验室的神经调控,这条科学化训练之路既需要拥抱技术的锐意革新,更需要守护体育精神的永恒内核。当科技理性与人文情怀形成共振,方能锻造出真正具有国际竞争力的竞技铁军。