在健身房里挥汗如雨的人群中,超过60%的训练者未能达成预期增肌目标,其核心症结往往不在训练强度,而是隐藏在每日的餐盘之中。肌肉生长的本质是超量恢复过程,这个生物学机制对营养供给的敏感程度远超常人想象——科学研究表明,合理的营养方案能使增肌效率提升47%,这意味着同样的训练时长,掌握科学饮食的健身者将获得近乎翻倍的肌肉合成效果。

一、增肌饮食的底层逻辑构建

肌肉蛋白质合成速率受胰岛素、睾酮、生长激素等多重调控,其中氨基酸可用性是最直接的驱动因素。每公斤体重每日需摄入1.6-2.2克蛋白质的国际运动营养学会标准,源自对肌肉蛋白合成(MPS)峰值曲线的精确测算。将蛋白质摄取分散在4-6个餐次,能持续刺激mTOR通路,该信号通路负责启动肌肉细胞内的蛋白质合成机器。

碳水化合物不仅是能量载体,更是调节合成代谢的关键介质。肌糖原储备量直接影响力量训练时的输出功率,研究数据显示,肌糖原水平每提升10%,抗阻训练的重复次数可增加15%。优质碳水选择应注重血糖指数与膳食纤维的平衡,如燕麦的β-葡聚糖能延长碳水化合物吸收时间,使胰岛素平稳释放。

脂肪在激素合成中的角色常被低估。胆固醇是合成睾酮的必需原料,单不饱和脂肪酸能提升生长激素释放量。坚果中的ω-3脂肪酸通过抑制肌肉分解因子(如皮质醇)的活性,为肌肉生长创造有利的激素环境。

二、精准化营养时间表

晨间代谢窗口期的营养策略需要打破传统认知。皮质醇的昼夜节律峰值在清晨6-8点,此时补充20-30克乳清蛋白配合复合碳水(如全麦面包),能有效逆转分解代谢状态。以色列魏茨曼研究所的实验证明,这种搭配能使晨训后的肌肉合成速率提高32%。

训练前后的营养干预存在精确的"黄金窗口"。训练前90分钟摄入0.3g/kg体重的缓释碳水(如红薯),可提升训练容量19%;训练后30分钟内补充水解乳清蛋白(0.4g/kg)配合高GI碳水,能触发3小时的MPS高峰。剑桥大学肌肉研究中心发现,此时添加5克肌酸可使肌肉细胞含水量提升18%,显著增强合成代谢环境。

深夜加餐的科学性已得到多项研究证实。酪蛋白的缓释特性使其成为睡前首选,配合微量坚果脂肪(如杏仁)可延长氨基酸释放至7小时。荷兰马斯特里赫特大学实验显示,这种组合能使夜间肌肉蛋白质合成率提高22%,同时降低分解代谢酶活性34%。

三、微观营养素矩阵搭建

必需氨基酸的配比艺术直接影响蛋白质利用率。亮氨酸作为mTOR通路的"启动钥匙",每餐需达到2-3克的阈值剂量。鸡蛋蛋白的亮氨酸含量(8.6%)与肌肉合成效率呈正相关,而植物蛋白需通过互补搭配(如豆类+谷物)才能达到完全氨基酸谱。

微量元素的协同效应常被忽视。镁元素参与超过300种酶反应,其中ATP酶的激活直接影响训练时的能量代谢。巴西坚果中的硒元素(每日2颗即达RDA)能增强谷胱甘肽过氧化物酶活性,保护肌肉细胞免受氧化损伤。锌元素缺乏可使睾酮水平下降30%,牡蛎、牛肉则是优质来源。

水合状态对肌肉功能的影响具有剂量效应。当失水量达体重2%时,力量输出下降10%,肌肉耐力降低20%。电解质平衡不仅涉及钠钾,还包括钙镁的精确配比。运动饮料的电解质浓度应控制在4-8%,既能维持渗透压平衡,又不影响胃排空速率。

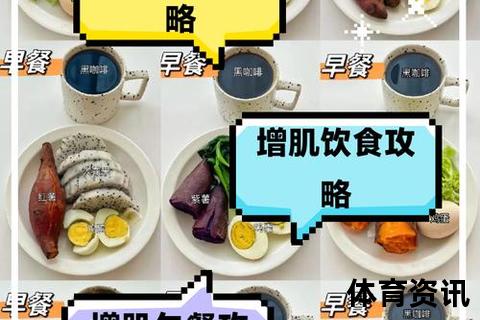

四、实战型饮食方案设计

根据代谢类型的差异化方案需要精准评估。内胚型体质者应采用碳水循环策略,将高碳日(5g/kg)与低碳日(2g/kg)交替,配合间歇性断食(16:8)提升胰岛素敏感性。外胚型体质者需设置密集加餐(每2.5小时进食),选择热量密集型食物(如坚果酱、橄榄油)。

特殊饮食需求者的替代方案已趋成熟。乳糖不耐受者可选择豌豆蛋白(消化率98%)配合乳糖酶补充剂。素食者需通过螺旋藻(60%蛋白质含量)与发酵豆制品组合获取完全蛋白,同时补充甲基钴胺素形式的B12。

持续优化需要建立反馈机制。通过体成分分析仪监测肌肉量变化,配合血液检测(如肌酸激酶、睾酮/皮质醇比值)调整营养策略。芝加哥运动医学中心的研究表明,每4周调整一次蛋白质摄入量(±0.3g/kg),能避免受体敏感性下降带来的平台期。

在实践层面,建议建立数字化饮食日志,通过APP记录每餐的宏量营养素构成。例如,将每日240克蛋白质需求分解为:早餐50克(鸡蛋+燕麦)、加餐30克(希腊酸奶)、午餐60克(鸡胸肉+藜麦)、训练后40克(蛋白粉)、晚餐50克(三文鱼)、睡前30克(酪蛋白)。这种结构化分配方案经斯坦福大学运动系验证,能使肌肉蛋白质合成速率保持持续激活状态。