在网球场上,每一次精准的击球背后,都藏着一双懂得“对话”的手——它既要掌控拍面角度,又要调动全身力量;既要稳定传递旋转,又要灵活应对变化。这种对话的核心密码,便藏在握拍技术与控球逻辑的交织中。

一、握拍:击球语言的语法基础

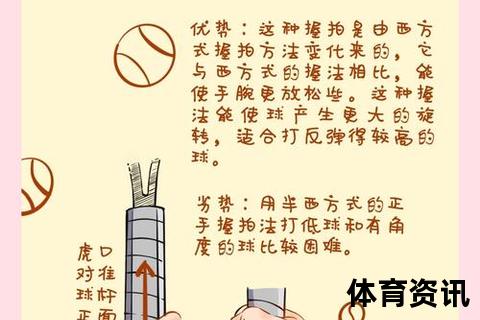

握拍方式决定了拍面与球的接触角度、力量传导路径以及旋转生成效率。现代网球主流的四大握法(大陆式、东方式、半西方式、西方式)如同不同方言,各有其适用场景与表达逻辑:

1. 大陆式握拍(食指根部对准2号面):网前截击与发球的“”。其开放拍面特性便于处理低弹跳球,但缺乏上旋能力,底线相持时易出浅。费德勒的网前切削常以此为基础,通过手腕微调创造诡异下旋。

2. 东方式握拍(对准3号面):平衡力量与控制的“古典诗”。适合平击与中等上旋,德尔波特罗的重炮正手正是典型。其优势在于击球点范围广(腰部至肩部),但对抗高弹跳红土球时显吃力。

3. 半西方式握拍(对准4号面):现代底线对攻的“标准语”。德约科维奇的正手通过此握法制造强上旋,拍面自然关闭的特性让球过网后急速下坠,容错率较东方式提升30%。

4. 西方式握拍(对准5号面):红土赛场的“暴力美学”。纳达尔的超级上旋(平均转速达3300rpm)源于此,但需极强腕部力量支撑,业余选手易因击球点滞后导致肘部损伤。

职业选手常在不同场景切换握法:蒂姆反手切削瞬间转为大陆式,正手抽击则回归半西方式,这种动态调整能力使其击球组合更具欺骗性。

二、控球:身体动力链的精密协作

控球绝非单纯的手腕技巧,而是从足底到指尖的动力链协同。研究显示,职业球员85%的击球力量来自下肢蹬转与躯干扭转,仅15%依赖手臂:

1. 动力链启动:以关闭式站位正手为例,后腿蹬地产生的力量经髋部旋转传递至肩部,此时拍头滞后形成“弹弓效应”,肩关节角速度可达1500度/秒。初学者常见误区是过早用手臂发力,导致力量链断裂。

2. 击球点控制:理想击球点在身体前侧30-50厘米处。过早击球(靠近身体)会挤压挥拍空间,过晚则丧失力量传导时机。穆雷通过“髋部贴拍”训练法,强制学员用脚步调整取代手臂够球,有效提升击球点稳定性。

3. 拍面微操:击球瞬间的拍面角度误差1度,落点偏差可达1.2米。莎拉波娃通过食指根部加压控制西方式握拍的拍面开合,在平击与上旋间无缝切换。

三、技术进阶:从框架到艺术的跃迁

当基础动作固化后,高手往往通过细节雕琢实现质变:

1. 旋转调制:

2. 预判体系:纳达尔通过对手引拍时拍面朝向(西方式握拍易暴露击球线路)与重心偏移(封闭式站位多打直线)进行预判,反应时间比常人快0.2秒。

3. 空间博弈:德约科维奇擅用“镜像陷阱”——先通过斜线深球将对手拉出场外,再突然变线打空档。其变线成功率比巡回赛平均值高18%。

四、训练方法论:从量变到质变的科学路径

1. 多维度感知训练:

2. 生物力学反馈:采用智能手环监测挥拍时腕部角加速度(理想值为800-1200度/秒²),防止过度依赖手臂发力。

3. 情景模拟:在场地特定区域设置弹性挡板,反弹球路随机变化,强制学员在0.5秒内完成步法调整与击球决策。

握拍与控球如同网球运动的DNA双螺旋——前者定义技术基因,后者决定表达效能。当球员能将握法的解剖学特性与动力链的流体力学规律深度融合时,每一次击球都将成为精确计算的艺术品。而这场关于控制与力量的永恒博弈,正是网球最深邃的魅力所在。