在职业体育的宏大叙事中,总有一些时刻能突破概率的桎梏,将不可能化为现实。NBA季后赛的“黑八奇迹”便是这类叙事的极致——当分区第八的草根球队掀翻常规赛霸主时,整个联盟的秩序仿佛被注入一剂颠覆性的强心针。这种以弱胜强的剧本,不仅考验着战术与技术的精妙,更折射出竞技体育最原始的魅力:永不屈服的精神火焰,终能焚毁天赋与数据的冰冷高墙。

一、黑八奇迹的基因密码

自1994年首次诞生以来,NBA共上演过六次黑八奇迹(截至2023年),每一次都蕴含着独特的制胜逻辑。从数据层面看,常规赛胜场差并非绝对壁垒。例如1999年尼克斯与热火的胜场差仅6场,而2023年热火与雄鹿的差距也仅为14场,悬殊程度远低于2007年勇士与小牛的25场差距。这暗示着黑八的土壤往往存在于特定情境的错位:或是缩水赛季的非常规竞争,或是伤病、战术克制等变量的叠加。

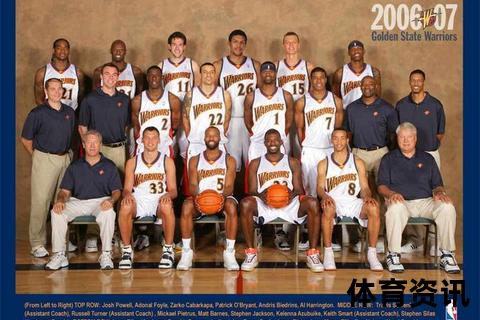

更深层的共性在于战术创新的降维打击。2007年勇士主帅老尼尔森利用对小牛体系的熟悉,设计出“小球旋风”战术,通过挡拆错位专攻诺维茨基的防守短板,并迫使对手陷入高速对攻节奏。数据显示,该系列赛小牛场均失分高达105分,远高于常规赛的96.7分。类似地,2023年热火用联防限制字母哥的突破,同时以45%的三分命中率(常规赛仅34.4%)完成外线火力爆破。这种“以己之长攻彼之短”的策略,成为逆袭的核心杠杆。

二、关键球员:逆天改命的孤胆英雄

黑八奇迹往往伴随着超级球星的爆发,他们的表现甚至超越常规赛MVP级别。巴特勒在2023年对阵雄鹿的系列赛中,以59.7%的命中率场均砍下37.6分,关键时刻得分效率高达50%,其中G4的56分与G5的加时绝平,将个人英雄主义推向极致。而2007年的拜伦·戴维斯则以61.3%的真实命中率场均贡献25分,其暴力突破与精准分球彻底撕裂小牛防线,G6跨越基里连科的死亡隔扣更成为NBA历史经典画面。

这些球员的共同特质在于精神韧性与比赛气质的碾压。1994年的穆托姆博用31次盖帽筑起禁飞区,场均14.8个篮板的数据背后,是每球必争的搏命态度;1999年阿兰·休斯顿的0.8秒绝杀,则展现了冷血杀手在高压下的绝对专注。正如巴特勒赛后所言:“我从没失去信心,这是我的球队。”

三、对手的“阿克琉斯之踵”

黑八的另一面,是霸主球队的致命缺陷被无限放大。2011年马刺的“老龄化”问题在灰熊双塔冲击下暴露无遗,邓肯场均仅12.7分,篮板数比常规赛下降3.2个;2012年公牛因罗斯的赛季报销瞬间崩塌,G1领先20分仍坚持使用核心的决策,成为管理层的经典失误。更讽刺的是,2007年小牛为“报恩”老尼尔森而在常规赛末轮放水,亲手将克星送入季后赛。

伤病与心态失衡常构成双重打击。2023年雄鹿字母哥的背伤使其缺席两场,复出后罚球命中率暴跌至43.5%,G5关键罚丢13球直接葬送胜局;而主帅布登霍尔泽在加时赛手握暂停却毫无作为,暴露出临场指挥的僵化。这些案例证明:黑八不仅是弱者的胜利,更是强者的自我瓦解。

四、奇迹背后的生态重构

每一次黑八都在重塑联盟格局。1994年掘金的逆袭催生了首轮赛制从5场3胜改为7场4胜;2007年勇士的跑轰战术为后来纳什的太阳与库里的勇士埋下伏笔;而2023年热火则开创了附加赛球队黑八的先河。更深层的影响在于打破战绩迷信,推动战术多元化——球队开始重视“季后赛特化型”球员(如3D侧翼、错位单打手),而非一味追求常规赛数据积累。

从文化视角看,黑八故事强化了NBA的戏剧张力。尼克斯1999年一路杀入总决赛,灰熊2011年开启“磨砺之城”的铁血传统,这些叙事让篮球超越胜负,成为城市精神的载体。正如奥克兰球迷身披“We Believe”T恤组成的金色海洋,或迈阿密主场山呼海啸的“MVP”呐喊,集体信念与个体神迹的交织,才是奇迹最美的注脚。

逆袭美学的永恒启示

黑八奇迹的本质,是竞技体育对“确定性”的浪漫反叛。当数据分析日益主导球队建队思路时,这些以弱胜强的案例提醒我们:篮球终究是人的游戏——战术可以计算,但斗志无法量化;天赋能够预测,但心气不可丈量。正如《灌篮高手》中安西教练的箴言:“现在放弃的话,比赛就提前结束了。”黑八传奇的终极启示,或许正是这份永不言弃的赤诚。