围棋作为东方智慧最深邃的竞技之一,其棋盘上的每一次落子都暗藏着文明传承与思维方式的激烈碰撞。当中国的大气磅礴、日本的精微雅致与韩国的锐利锋芒相遇,这场横跨三国的智力角逐早已超越胜负本身,成为观察东亚文化特质的最佳棱镜。

一、棋道根基:文化基因的千年沉淀

中国围棋的厚势哲学根植于"天圆地方"的宇宙观,棋盘上的厚味经营与《易经》中"厚德载物"的思想遥相呼应。聂卫平在80年代中日擂台赛中的"宇宙流"布局,正是这种文化特质的外显——通过大规模兵团作战形成战略纵深。日本围棋的"求道派"传统则可追溯至本因坊算砂时代的禅宗影响,大竹英雄的"美学围棋"坚持宁输三目不损棋形,将棋道精神推至艺术境界。韩国围棋的爆发性崛起则带有鲜明的现代性特征,曹薰铉将日本棋理与韩国特有的"拼命三郎"精神结合,创造出以速度制胜的"韩国流"打法。

三国青训体系差异更折射出文化差异:中国采用军事化管理的道场制度,古力在清风道场日复一日打谱三千局的经历铸就了"力战派"风格;日本延续传统的师徒制,井山裕太自幼在藤泽秀行门下研习古典定式;韩国冲岩学院则实行残酷的淘汰制,李世石12岁时的训练表显示每日对弈超过10小时,这种高强度训练锻造出韩国棋手特有的计算深度。

二、棋风演化:科技革命与战术迭代

人工智能的介入彻底改变了棋坛格局。当柯洁在2017年与AlphaGo对弈后坦言"人类数千年的围棋认知被颠覆",三国棋界不约而同开启转型。中国棋院建立"绝艺"训练系统,杨鼎新通过每日与AI对战300局练就"半人半机"的精准算路;日本开发"深禅"程序改良传统本格派棋风,芝野虎丸运用AI推荐的二间跳守角创新了四十年来不变的布局定式;韩国则侧重将AI的胜率判断与人类直觉结合,申真谞的"申工智能"绰号源于其能将复杂局面简化为93%的精确胜率估算。

这种技术革命催生出第三代战术体系:中国新生代棋手丁浩在2023年LG杯中使用AI定式"三三·小目·天元"开局,将棋盘利用率提升至78%;日本棋手一力辽将传统"秀策流"与AI的快速转换理论结合,创造出新型"转换围棋";韩国朴廷桓则开发出"读秒绝杀"战术,在最后30秒内能完成包含132种变化的复杂劫争计算。

三、巅峰对决:三国演弈的现代篇章

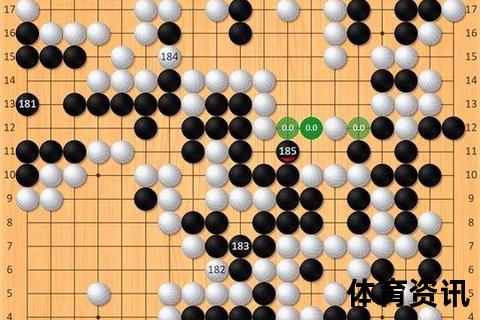

2023年农心杯三国擂台赛堪称当代棋坛的缩影。中国副将李轩豪以"铁壁防守"顶住日本主将余正麒的七波攻势,棋盘上形成的"四角穿心"阵型令AI胜率判断在0.3%区间波动长达87手。韩国主将申真谞在最终局展现的"暴力计算"震惊棋坛,第159手的五路肩冲在职业棋手数据库中的出现概率仅为0.07%,却成功逆转了被中国棋院AI判定为99.2%的败势。

这种对抗背后是三国围棋生态的全面较量:中国拥有超过2000万围棋人口和34所职业棋院,但商业化程度仅占GDP的0.003%;日本维持着百年棋所传统,头衔战奖金始终稳定在2.8亿日元水准,但注册棋手数量十年间下降41%;韩国围棋产业已形成完整链条,围棋主题公园年接待量突破120万人次,职业棋手人均赞助金额达到3.4亿韩元。

四、未来棋局:智能时代的文明对话

当围棋AI的算力突破人类认知极限,三国棋坛不约而同转向人文价值的重塑。中国推动"围棋进校园"工程,在2400所中小学开设的围棋课程中融入孙子兵法思维;日本棋院启动"古典棋谱数字化"项目,将本因坊道策的"手割分析法"转化为现代教学模块;韩国则尝试将围棋与K-pop结合,少年团成员在综艺节目中的围棋对弈视频创下2.3亿次播放纪录。

这场持续千年的智力博弈,正在智能时代开启新的维度。棋盘上黑白交织的不仅是361个交叉点的胜负,更是三种文明形态在保持独特性的同时寻求共识的深层对话。或许正如吴清源当年提出的"中和"思想,围棋世界的终极答案不在于某国独霸,而在不同思维方式的交融共生中持续演进。