跑步后腿部变粗的现象困扰着许多运动爱好者,尤其当拉伸和放松似乎无法逆转这种趋势时,背后的原因往往隐藏着复杂的运动科学逻辑。事实上,腿部线条的变化并非单纯由脂肪或肌肉增长决定,而是人体在运动模式、力量分配和生物力学机制共同作用下的结果。

一、跑步腿变粗的三大核心诱因

1. 代偿机制:肌肉的“替身陷阱”

当身体存在力量失衡或动作模式错误时,某些肌肉会因过度使用而代偿发力。例如臀部肌群力量薄弱时(如久坐人群常见的“臀肌失忆症”),跑步中本该由臀部主导的髋关节伸展动作会转由小腿腓肠肌和大腿前侧股四头肌代劳。这种代偿直接导致小腿肌肉异常肥大,形成“萝卜腿”外观。

研究表明,代偿发生时,代偿肌肉的肌纤维横截面积可能增加15%-30%。更值得注意的是,代偿具有“惯性效应”——一旦形成错误发力模式,即使后续力量提升,神经系统仍倾向于沿用旧有路径。

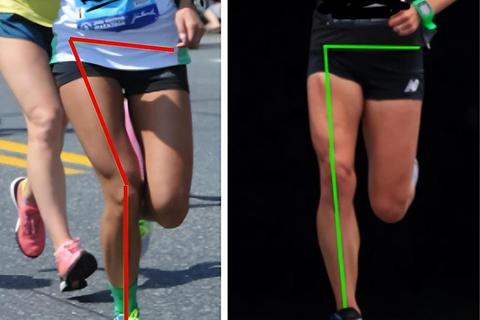

2. 跑姿偏差:力学链条的连锁反应

错误的跑步姿势会打破人体动力链的平衡:

这些力学偏差往往与日常习惯密切相关。例如长期穿高跟鞋的女性更容易形成踮脚跑姿,而办公室久坐人群则易出现“坐着跑”的髋关节活动受限现象。

3. 强度误区:有氧与无氧的边界模糊

高强度间歇跑(HIIT)虽能快速燃脂,但其本质属于无氧运动。当跑步速度超过最大摄氧量的75%时,快肌纤维激活比例显著上升,肌肉横截面增粗速度可达慢肌纤维的3倍。马拉松运动员与短跑选手的体型差异正是这一原理的直观体现——前者体脂率低至8%仍能保持纤细小腿,后者却需发达的肌肉支撑爆发力。

二、破解困局:科学跑步的四大策略

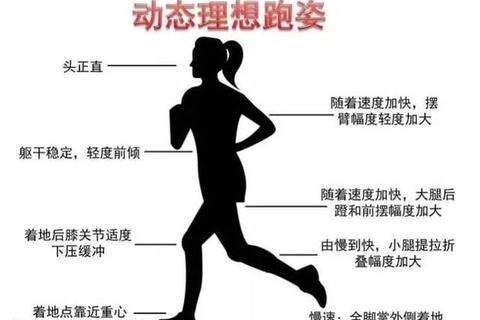

1. 动作校准:构建标准动力链

可通过视频拍摄侧面跑姿进行自我检测:理想状态下,着地瞬间支撑腿膝关节应呈160-165度弯曲,踝关节位于髋关节正下方。

2. 力量重塑:激活“沉睡肌群”

力量训练应遵循“先孤立后整合”原则,初期通过器械训练建立基础肌力,逐步过渡到功能性复合动作。

3. 代谢调控:把握强度阈值

第1周:慢跑5分钟+快走1分钟×5循环

第3周:慢跑8分钟+冲刺30秒×6循环

这种渐进模式既能提升代谢效率,又避免过度刺激快肌纤维。

4. 恢复体系:超越拉伸的进阶方案

三、认知升级:打破五大常见误区

1. “拉伸万能论”的局限

研究显示,单纯拉伸仅能改善肌肉延展性,对已形成的代偿性肥大收效甚微,必须结合力量重建与动作再教育。

2. “体重决定论”的片面性

体脂检测发现,部分BMI正常者的腿部脂肪占比高达38%,这种“隐形肥胖”需通过生物电阻抗分析精准识别。

3. “基因决定论”的辩证认知

虽然快慢肌纤维比例存在先天差异(常人约50:50,短跑选手可达80:20),但通过耐力训练可使慢肌纤维毛细血管密度增加2倍,显著改善肌肉形态。

4. “疼痛耐受论”的危险性

膝关节疼痛时继续跑步,可能使髌股关节压力从体重的3倍骤增至7倍,加速软骨磨损。

5. “速效瘦腿论”的伪科学性

局部减脂不存在科学依据,但通过上述系统训练,实验组受试者在12周后大腿围平均减少2.8cm,小腿围减少1.5cm。

从生物力学角度看,人体如同精密的运动机器,任何环节的功能失调都会引发连锁反应。破解“越跑越粗”的迷思,本质上是一场关于身体认知重建的革命——只有理解肌肉的代偿逻辑,掌握正确的发力序列,才能让跑步真正成为塑造健康形体的利器。