跑步作为大众参与度最高的运动之一,既被视为减脂利器,也常因“腿变粗”的争议被诟病。这种看似矛盾的现象背后,实则隐藏着运动生理学、生物力学与个体差异的复杂交织。本文将以科学视角拆解“跑步后大腿变粗”的真相,探索运动方式与肌肉生长的关联,并提供系统性解决方案。

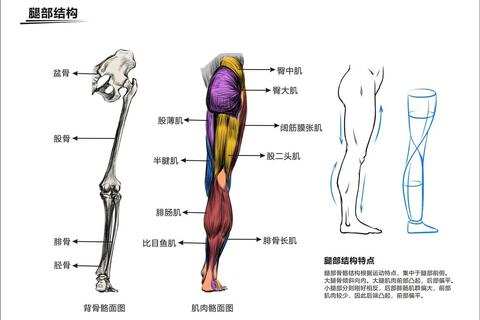

一、腿粗的生理机制:从表象到本质

跑步后腿部围度增加通常表现为三种状态:暂时性充血、脂肪堆积与肌肉增长。

1. 暂时性充血

跑步时,腿部肌肉因持续收缩需要更多氧气和能量,血液会集中流向该区域,导致肌肉短暂膨胀。这种现象被称为“运动性充血”,通常在运动后1-2小时内消退。例如,长期缺乏运动的人群在初期跑步时更易因血管扩张产生明显肿胀感,但这并非真实肌肉增长。

2. 脂肪堆积的伪装

若跑步后未控制热量摄入,腿部脂肪层可能因热量盈余而增厚。尤其对于女性,雌激素水平会促使脂肪优先囤积于臀部和大腿。“腿粗”实则是体脂率未达理想水平的信号,而非肌肉问题。

3. 肌肉适应性增长

真正的肌肉增粗需满足两个条件:高强度刺激与蛋白质合成。短跑、爆发性冲刺等无氧运动易触发快肌纤维(Type II型)增生,导致肌纤维横截面积扩大;而长距离慢跑主要激活慢肌纤维(Type I型),其体积增长潜力较小。马拉松运动员的纤细腿型与短跑选手的粗壮肌肉对比即印证此规律。

二、运动方式的“双刃剑效应”

跑步对腿部形态的影响高度依赖于运动模式的选择与执行细节。

1. 速度与距离的博弈

2. 跑姿的隐藏陷阱

3. 力量失衡的代偿

臀部肌群(臀大肌、臀中肌)薄弱会导致跑步时大腿外侧(髂胫束)与小腿过度发力,形成“假性粗腿”。例如,一项针对业余跑者的研究显示,加强臀部力量训练后,70%的参与者大腿围度减少1-2厘米。

三、个体差异:为何同一运动产生不同结果

1. 体态与生物力线异常

2. 基因与激素的影响

3. 训练基础的阶段性适应

四、系统性解决方案:从运动到恢复的全周期管理

1. 运动模式优化

2. 营养与恢复策略

3. 认知纠偏与长期规划

五、重塑健康腿型的科学认知

“跑步粗腿”的本质是运动方式与个体条件错配的结果,而非跑步本身的原罪。通过精细化运动设计(如跑姿校正、力量补充)、阶段性目标管理(如减脂与增肌周期划分)以及科学恢复策略,跑步完全可以成为塑造腿部线条的高效工具。更重要的是,跳出“以瘦为美”的单一审美框架,从运动表现与功能强化视角重新定义健康美——强健的腿部肌肉不仅是速度与耐力的基石,更是关节保护与代谢健康的天然屏障。