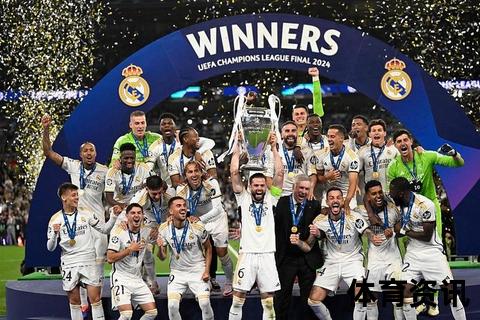

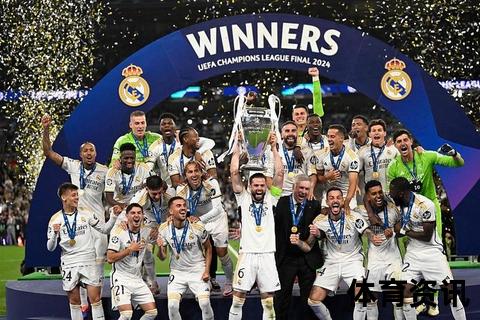

当终场哨声划破伦敦温布利球场的夜空,皇家马德里球员将白色战袍甩向天际,这座见证了无数传奇的球场再次成为银河战舰登基的舞台。2023-24赛季欧冠决赛以2-0的比分定格,卡瓦哈尔与维尼修斯的致命一击不仅为球队镌刻上第15座大耳朵杯的荣耀,更为克罗斯的职业生涯奏响完美终章。这场胜利背后,既有战术博弈的智慧,也蕴含着足球世界新旧交替的宿命感。

一、比赛脉络:从被动防御到致命一击

上半场的多特蒙德展现出惊人的冲击力,阿德耶米第21分钟的单刀突袭与菲尔克第23分钟的立柱惊魂,将皇马防线推向崩溃边缘。数据显示,多特前45分钟完成8次射门,其中3次威胁射正,而皇马仅2次尝试且零射正。德国球队通过胡梅尔斯的精准长传(成功率92%)与边路爆破战术,将比赛节奏牢牢掌控,但库尔图瓦的神勇扑救(半场4次关键扑救)成为皇马存续希望的生命线。

转折点出现在中场更衣室的战术调整。安切洛蒂将阵型从433微调为4312,贝林厄姆回撤至前腰位置加强中场绞杀,同时解放维尼修斯的左路突击空间。第74分钟,克罗斯主罚的角球划出精准弧线,卡瓦哈尔前点甩头攻门打破僵局——这是32岁西班牙后卫职业生涯首次在欧冠决赛破门,也是皇马欧冠历史上第4位决赛进球的右后卫。9分钟后,马特森的回传失误被贝林厄姆敏锐捕捉,维尼修斯冷静推射锁定胜局,巴西人由此成为首位在两届欧冠决赛破门的南美球员。

二、关键角色:荣耀背后的多维叙事

克罗斯的史诗谢幕

德国中场以87%的传球成功率串联攻防,6次关键传球中包括制胜角球助攻,完美诠释“中场节拍器”的定义。当第85分钟被莫德里奇替换下场时,温布利球场的掌声跨越了球队界限——这是对一位手握6座欧冠奖杯(追平亨托纪录)、完成1183次精准长传的传奇的最高礼赞。安切洛蒂赛后的评价颇具深意:“他的告别如同古典乐章的休止符,优雅而不可复制。”

维尼修斯的蜕变之路

从2018年加盟时的“亿元”到决赛MVP,巴西前锋用10场6球5助攻的数据完成巨星认证。其左肋部突破成功率高达68%,决赛中4次过人全部成功,并在攻防转换阶段贡献3次关键拦截。尤为重要的是,他在第83分钟的进球源自对防守弱点的嗅觉:当多特防线因体能下降收缩中路时,维尼修斯敏锐捕捉到瑞尔森与施洛特贝克之间的空当,完成致命斜插。

卡瓦哈尔的六冠传奇

作为皇马阵中唯一经历2014-2024全部六次欧冠夺冠的球员,卡瓦哈尔的决赛头球破门具有象征意义。数据显示,他在本场完成5次抢断、3次解围的前插参与进攻的频次比小组赛平均提升40%,这种“攻防一体”的特质正是皇马边卫体系的精髓。

三、战术博弈:效率主义对青春风暴的胜利

多特蒙德的4141阵型在上半场展现出惊人的战术执行力:桑乔与阿德耶米的双边锋拉开宽度,菲尔克作为支点回撤策应,创造出7次禁区内触球机会。然而年轻球队的临门一脚缺陷暴露无遗——全场xG值(预期进球)1.7却颗粒无收,与皇马1.2xG值转化两球形成残酷对比。

皇马的胜利密码则藏于三个战术细节:

1. 弹性防守体系:吕迪格与纳乔的中卫组合采用“交替上抢”策略,当一方前顶干扰菲尔克时,另一人迅速补位封锁传球路线,致使多特9号全场仅1次禁区内射正。

2. 定位球杀招:本赛季欧冠通过角球打入9球(占比总进球35%),卡瓦哈尔的破门正是源于克罗斯与教练组对多特前点防守高度的精准预判。

3. 后发制人策略:皇马在下半场将控球率从41%提升至58%,通过卡马文加与巴尔韦德的纵向跑动消耗对手体能,为最后20分钟的爆发蓄力。

四、历史坐标系中的双重意义

对于多特蒙德,这是温布利球场11年后的又一次悲情轮回。罗伊斯替补登场时,转播镜头捕捉到看台上“1997-2024,永远的黄黑之心”的横幅,暗示着德甲球队在财政公平框架下坚持青训(本赛季欧冠名单中8人为自家青训产品)与理性引商的困境。

而对皇马而言,第15座欧冠奖杯标志着“后BBC时代”新王朝的成熟。维尼修斯(23岁)、贝林厄姆(20岁)、卡马文加(21岁)组成的攻击轴线,与莫德里奇(38岁)、克罗斯(34岁)的优雅谢幕,构成一幅传承与革新的生动画卷。值得关注的是,皇马在欧冠淘汰赛阶段逆风翻盘的概率达到67%(3次先丢球后逆转),这种“冠军基因”或许比战术本身更令对手胆寒。

绿茵史诗的永恒魅力

当克罗斯在更衣室通道与罗伊斯拥抱,两位老将的轨迹在此交汇——一个带着六冠荣耀隐退,一个继续坚守忠诚信仰。这场比赛早已超越胜负本身,成为足球世界里理想主义与现实主义的永恒对话。正如温布利球场北看台悬挂的标语:“在这里,历史永远在呼吸。”皇马用第15冠续写传奇,而多特蒙德的故事,或许正在酝酿下一个章节的伏笔。