在国际体育竞技中,运动员的体重常被纳入战术分析与体能管理的核心指标。例如,举重、拳击、柔道等项目对参赛者的体重级别有严格划分,而足球、篮球等团队运动中,球员的体重数据则与力量训练、营养计划息息相关。一次精准的62千克到市斤的换算,可能直接影响教练组对运动员状态的评估,甚至决定赛事策略的调整。

一、单位转换的科学原理与体育应用场景

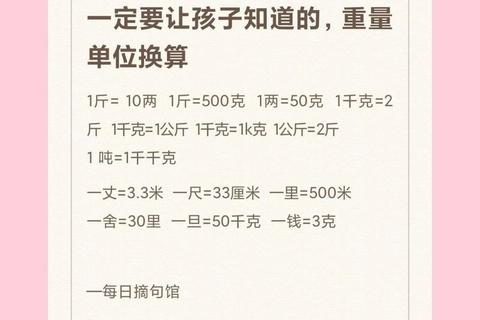

国际通用的千克(kg)与中国传统市斤的换算关系,本质上是公制与市制两种计量体系的衔接。根据国际度量衡局(BIPM)的定义,1千克等于1000克,而中国市制中1市斤为500克,因此两者的换算关系可简化为:

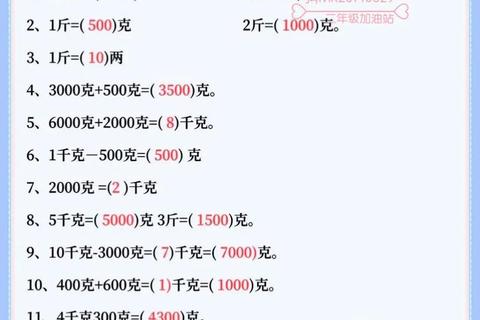

1千克 = 2市斤

这一公式在体育领域的应用场景包括:

1. 运动员体重管理:例如举重选手需在赛前精确控制体重以符合参赛级别(如男子举重分为55kg、61kg、67kg等10个级别),教练团队需实时将国际标准体重单位转换为国内常用的市斤单位,便于与医疗、营养部门协作。

2. 运动装备规格标注:健身器材制造商常需在出口产品时标注双重单位(如哑铃重量标注为“10kg/20市斤”),以满足不同地区用户的认知习惯。

3. 赛事数据转播:国际赛事转播中,解说员需快速转换单位以便观众理解。例如田径铅球项目的标准重量(男子7.26kg需即时转换为14.52市斤)。

以62千克为例,其市斤换算过程为:

62 kg × 2 = 124市斤

这一结果直接影响运动员的分级归属。例如,在散打比赛中,60-65kg级选手的体重上限为65kg(即130市斤),62kg选手(124市斤)需通过饮食调控确保赛前称重不超标。

二、体育行业中单位换算的精准性要求

单位转换的误差可能引发连锁反应。2019年某国际田径赛中,因器械供应商误将16磅铅球(7.257kg)标注为7.3kg,导致实际重量偏差43克(约0.086市斤),最终三名选手成绩被取消。此类案例凸显了以下关键点:

1. 器械校准标准:国际体育组织(如IWF举重联合会)要求所有称重设备同时具备千克与市斤刻度,且误差需控制在±0.01kg(±0.02市斤)以内。

2. 营养配比计算:运动员每日摄入热量常以千卡(kcal)与市斤体重关联计算。例如篮球运动员每日需摄入40-50kcal/市斤体重,62kg(124市斤)选手的日需热量为4960-6200kcal,单位误算可能导致能量失衡。

3. 训练负荷量化:力量训练中的负重单位转换影响训练计划。例如62kg选手的深蹲训练若从120%体重(74.4kg)错误换算为148.8市斤(实际应为148.8市斤),可能导致过度负荷。

三、跨文化语境下的单位认知差异

全球体育产业中,单位体系的选择折射出文化惯性。欧美国家普遍使用磅(lb)作为体重单位(1lb≈0.4536kg),而中国市斤(1市斤=0.5kg)则成为本土化沟通的桥梁。这种差异在跨国合作中需特别注意:

四、技术革新对单位换算的影响

智能穿戴设备的普及正在重构体重数据的使用场景。以华为运动手表为例,其内置算法可同步显示千克、市斤、磅三种单位,并通过云端同步至教练管理系统。62kg运动员的实时体重波动(如训练后减少0.5kg)会立即显示为“-1市斤”,辅助团队制定补水策略。

更前沿的技术应用中,区块链技术被用于确保单位数据的不可篡改性。2024年杭州亚运会的举重称重系统,将选手体重(如62kg/124市斤)加密写入分布式账本,任何单位修改均需多方验证,杜绝了人为误差与舞弊风险。

五、从单位换算看体育产业发展趋势

单位体系的融合趋势在体育产业中愈发明显。耐克2023年推出的智能跑鞋,可通过压力传感器将着地冲击力从牛顿(N)自动转换为千克与市斤,帮助跑者理解“每步冲击力相当于0.8市斤物体撞击”的概念。这种数据可视化策略,正是公制与市制单位在用户体验层面的创新融合。

未来,随着元宇宙赛事兴起,虚拟体重单位可能成为新课题。例如Meta公司的VR拳击游戏《Thrill of the Fight》中,玩家虚拟角色的62kg体重需与真实世界的力学反馈匹配,这要求算法在牛顿(力)、千克(质量)、市斤(认知)间建立动态映射模型。

在体育竞技的精密世界里,一次62千克到124市斤的转换,不仅是数字的简单倍增,更是文化习惯、技术标准与产业需求的交织体现。从运动员的体重管控到器械的跨国流通,从科研数据的精准表述到观众体验的直观传达,单位换算如同隐形的纽带,维系着全球体育生态的协同运作。而随着智能技术的深化应用,这条纽带正被赋予更丰富的功能价值,成为推动体育产业进化的微观动力源。