在人类文明的星河中,总有些璀璨的明珠跨越时空长河,将智慧与秩序的火种传递至今。四千年前的黄河流域,唐尧以其非凡的德行与治世智慧,不仅缔造了中国历史上首个“协和万邦”的盛世图景,更通过天文历法、礼仪制度与民生工程的系统性建设,为华夏文明奠定了超越时代的治理范式。这个被后世奉为典范的“尧舜之治”,其精髓不仅在于政治制度的开创性,更在于将体育竞技、音乐礼仪等社会活动转化为文明传承的载体,形成独特的文化基因。

一、德治体系:天人合一的治理哲学

在唐尧的治国理念中,“敬天法祖”与“以德配天”构成核心逻辑。考古学家在山西陶寺遗址发现的观象祭祀台,以12道精准的太阳投影观测缝印证了《尚书》所载“历象日月星辰,敬授民时”的记载。这座距今4100年的天文设施,不仅指导着农耕社会的节气划分,更通过“天人感应”的仪式化操作,构建起统治者与自然法则的神圣契约。这种将科学观测与政治权威相结合的模式,使得历法成为凝聚部落共识的纽带——当臣民目睹尧帝通过圭表测算出366日的太阳年周期,并首创“三年一闰”的置闰法则时,对王权的敬畏便转化为对自然规律的臣服。

在民生治理层面,唐尧开创的“诽谤木”与“谏鼓”制度,堪称古代民主政治的雏形。河北唐县北城子村出土的“古唐侯国遗址”中,宫前左右分立“诽谤木”与“尧戒木”的布局,印证了《帝王世纪》中“置敢谏之鼓,使天下得尽其言”的记载。这种鼓励民众直谏的机制,与同期两河流域《汉谟拉比法典》的刚性律法形成鲜明对比,展现出德治文明特有的柔性与包容。更值得关注的是其实践智慧:当遭遇“十日并出”的大旱时,唐尧并未如其他文明般单纯依赖祭祀求雨,而是组织臣民开凿尧泉、推广抗旱作物,将危机转化为水利工程与农业技术的革新机遇。

二、文明奠基:制度创设与文化基因

唐尧时代最伟大的制度遗产,莫过于打破血缘世袭的禅让政治。考古学家在陶寺遗址发现的观象台与大型仓储设施,揭示出超越部落联盟的复杂社会分工。而《史记》记载的四岳荐舜、二女观德的选拔流程,本质上是通过实践考核构建人才选拔机制——当娥皇、女英带着九位侍从深入民间考察舜的德行,实则是中国最早的干部考察制度。这种“选贤与能”的政治实验,比古希腊城邦民主早了一千余年,其精神内核通过儒家“大同”理想延续至今。

在文化基因塑造方面,唐尧将音乐与体育提升到治国理政的高度。河南王城岗遗址出土的陶埙、骨笛,与《吕氏春秋》记载的“尧命质效山林溪谷之音以歌”形成互证,说明礼乐已成为教化民众的重要工具。更令人惊叹的是其体育智慧:唐县封庄“唐尧受封处”遗址中,象征放牛鞭、蓑衣的图腾仪式,暗含“与民同乐”的治理哲学;而“丹朱学围棋”的传说,则将竞技活动转化为培养战略思维的政治教育。这种将文体活动制度化的创举,为周代“射御书数”的六艺教育体系埋下伏笔。

三、遗产重生:从考古实证到现代启示

现古学为重构唐尧文明提供了全新视角。陶寺遗址出土的圭尺、玉琮与彩绘龙纹陶盘,不仅证实了“协和万邦”的物质基础,更揭示出礼器制度与天文观测的精密关联——圭尺上40个刻度对应二分二至的日影变化,玉琮的方圆造型暗合“天圆地方”的宇宙观,这种将王权象征与科学工具融为一体的设计,展现出早期文明惊人的系统性思维。而在非物质文化遗产领域,唐县13处传说遗迹的保护工程,通过碑亭刻石将口传历史转化为空间记忆,开创了神话谱系在地化传承的新模式。

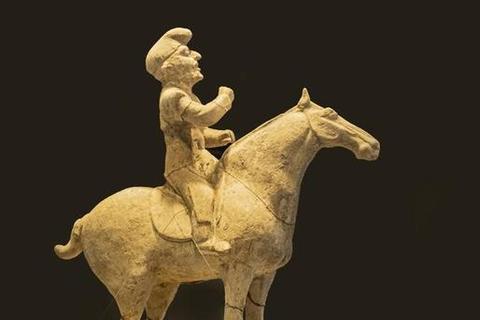

当我们将目光投向现代体育领域,唐尧时代孕育的蹴鞠文化仍在释放能量。临淄足球博物馆的汉代画像石上,长袖翩跹的女子蹴鞠形象,与《战国策》记载的“临淄甚富而实,其民无不蹋鞠者”形成生动映照。国际足联2004年对蹴鞠起源的官方认证,不仅确认了这项运动2300年的历史纵深,更揭示出古代中国将竞技娱乐与军事训练相结合的独特智慧——汉代军队“圆鞠方墙,仿象阴阳”的训练法,正是蹴鞠从民俗游戏升华为战略载体的关键转折。

站在文明对话的维度,唐尧治理体系与古希腊城邦制形成有趣映照。当雅典公民在广场辩论时,唐尧通过“谏鼓谤木”收集民意;当斯巴达人用竞技培养战士时,中原大地正将射箭、御马纳入贵族教育。这种平行发展中的差异,恰恰印证了早期文明不同的价值取向——西方强调竞争与个体英雄主义,东方注重和谐与集体秩序。而在当代全球治理困境中,唐尧“天人合一”的生态观、“选贤任能”的人才观,正为可持续发展提供古老而崭新的思想资源。

历史的车轮驶入21世纪,唐尧盛世留给我们的不仅是传说与遗址,更是一种文明存续的深层密码:当政治权威与自然法则相融、当制度设计与文化基因共生、当物质遗产与精神传统交织,文明便获得超越时空的生命力。从陶寺观象台的夯土基址到绿茵场上的足球轨迹,这条贯穿四千年的文明脉络,仍在书写着人类对理想社会的永恒求索。