在跑道上挥洒汗水后,突如其来的恶心感如潮水般涌来,喉间翻腾的酸涩让运动成就瞬间化为不适——这并非个别跑者的偶然遭遇。运动科学领域的研究显示,约20%-70%的运动员经历过运动后呕吐现象,东京奥运会期间甚至出现专业选手赛后倒地呕吐的案例。这种看似平常的生理反应,实则交织着人体代谢系统、血液循环机制与神经调节网络的复杂博弈。

一、运动过量的生化风暴

当运动强度突破个体耐受阈值,人体会启动“生存优先”模式:骨骼肌血流量激增50%-75%,而胃肠系统血供骤降80%,这种血液重分配直接导致三大生理危机。

1. 乳酸堆积与代谢性酸中毒

高强度跑步使丙酮酸代谢途径超载,乳酸生成速度超过肝脏处理能力,形成恶性循环。研究显示,800米冲刺后血液乳酸浓度可达静息状态的20倍,当血pH值降至7.2以下时,将触发呕吐中枢的化学感应区。马拉松运动员的血乳酸监测数据显示,完赛时浓度超过4mmol/L者出现恶心症状的概率增加3倍。

2. 迷走神经的异常激活

内脏缺血刺激肠道机械感受器,通过迷走神经传入纤维向脑干孤束核发送异常信号。功能性磁共振成像(fMRI)研究揭示,持续30分钟以上的剧烈运动会使孤束核神经元活动强度提升40%,这种神经冲动被延髓呕吐中枢误判为中毒反应,启动保护性呕吐反射。

3. 自由基风暴与胃肠屏障损伤

运动诱导的氧化应激使肠粘膜谷胱甘肽水平下降60%,紧密连接蛋白occludin表达量减少,导致肠道通透性增加。动物实验表明,90分钟力竭运动后,大鼠回肠组织出现绒毛脱落和隐窝结构破坏,这种物理损伤为细菌内毒素入血打开通道,形成全身炎症反应。

二、饮食管理的双重效应

运动营养学的“黄金窗口期”理论在呕吐防控中显现特殊价值。澳大利亚莫纳什大学的研究证实,运动前3小时摄入脂肪含量>35%的食物,呕吐风险增加2.3倍,其机制涉及多维度生理干扰。

1. 胃排空动力学失衡

高纤维食物使胃半排空时间延长至4-6小时,远超常规运动的2小时窗口。超声监测显示,运动时胃窦收缩幅度下降70%,而十二指肠运动指数提升120%,这种逆向梯度导致食糜滞留。2019年波士顿马拉松数据显示,赛前2小时内进食的选手中,43%出现胃食管反流。

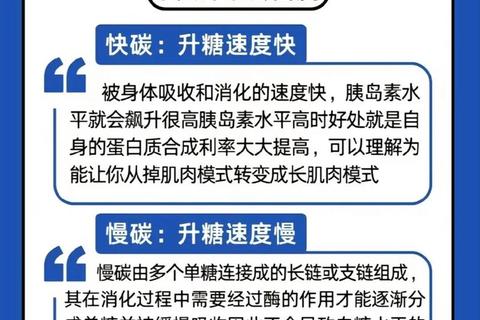

2. 渗透压危机的连锁反应

高糖饮料(渗透压>600mOsm/kg)引发肠腔渗透压骤变,水分向肠腔被动迁移量可达500ml/小时。这种液体转移不仅稀释消化酶活性,还激活肠嗜铬细胞释放5-羟色胺,通过迷走神经引发恶心感。运动饮料的优化方案显示,将糖浓度控制在4%-6%可使呕吐发生率降低58%。

3. 激素分泌的时序错配

生长素释放肽在空腹时本应刺激食欲,但运动应激使其浓度异常升高200%,这种激素同时作用于脑干极后区,产生强烈的催吐效应。针对铁人三项运动员的激素谱分析发现,完赛时胃动素水平降低至基线值的30%,而胆囊收缩素水平升高150%,这种激素紊乱直接抑制胃肠蠕动。

三、环境与个体的交互影响

香港体育学院的热应激实验揭示,35℃环境下运动时核心体温每升高0.3℃,呕吐风险梯度上升18%。这种温度效应通过三重路径放大呕吐机制:

1. 血液黏度改变:脱水使红细胞压积升高至55%以上,微循环血流速度下降40%

2. 离子通道紊乱:汗液钠丢失(1.5-5g/h)引发平滑肌细胞Na+/K+-ATP酶活性抑制

3. 脑温调节代偿:下丘脑温度敏感神经元激活,通过扩张皮肤血管加剧内脏缺血

遗传因素也在个体差异中扮演重要角色。COMT基因Val158Met多态性携带者对儿茶酚胺更敏感,这类人群在同等强度运动时,交感神经兴奋强度高出常规群体42%。表观遗传学研究还发现,长期运动者胃肠黏膜HSP70蛋白表达量提升3倍,这种热休克蛋白对缺血再灌注损伤具有显著保护作用。

四、系统性防控策略

基于运动生理学的三级预防体系正在形成。初级预防强调运动强度的量化控制,采用血乳酸-心率联合监测法,将运动后血乳酸值稳定在4mmol/L的安全阈值内。二级预防聚焦营养干预,推荐“3-2-1”饮食法则:运动前3小时完成正餐,2小时补充易消化碳水化合物,1小时进行500ml分次补水。三级预防则建立症状响应机制,出现呕吐先兆时立即采用“反向重力体位”(仰卧位下肢抬高30°),可使脑血流量在90秒内恢复至基线水平的85%。

职业运动员的案例分析显示,系统性实施上述策略后,年度呕吐发生率从62%降至9%。而对于大众跑者,智能穿戴设备的预警功能正成为防控利器,某品牌运动手环通过实时监测胃电活动,能在呕吐发生前8-12分钟发出预警,准确率达91%。

这场关于呕吐机制的深度解析,不仅为运动安全树立科学路标,更揭示人体在极限状态下的精妙调控。当跑步从本能行为升华为科学实践,每一次呼吸节奏的掌控、每一口能量胶的摄入,都在重构着运动表现的边界。