中国男子篮球职业联赛(CBA)自1995年创立以来,始终是国内最高水平的职业篮球赛事。其参赛球队数量的稳定性与赛制改革的动态性,既体现了中国篮球发展的阶段性特征,也折射出职业体育联盟在商业化与竞技平衡之间的探索。2024-2025赛季,CBA延续了近年来的20支球队规模,这一数字背后既有历史沿革的沉淀,也蕴含着联赛管理层的战略考量。

一、CBA球队数量的历史沿革与现状

自2014年将参赛球队从17支扩充至20支后,CBA已连续10个赛季维持这一规模。这种稳定性源于多重因素:中国篮球人才储备与职业俱乐部运营能力决定了短期内难以支撑更大规模的扩容;20支球队的设定平衡了赛程密度与商业开发需求,例如本赛季常规赛46轮的设置既能保证比赛场次,又避免过度消耗球员。

值得注意的是,球队构成并非一成不变。通过网页3、13、24等来源的分组信息可发现,20支球队包括辽宁、广东、新疆等传统强队,以及宁波、同曦等新兴力量。这种结构既保留了联赛的历史传承,也为市场注入了新鲜活力。

二、赛制调整与分组逻辑

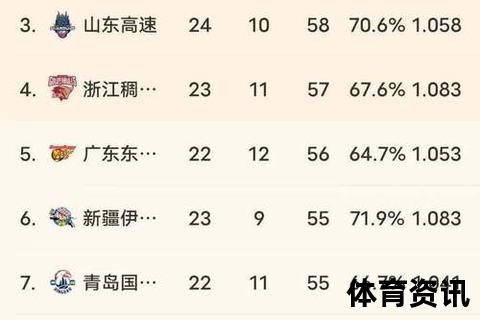

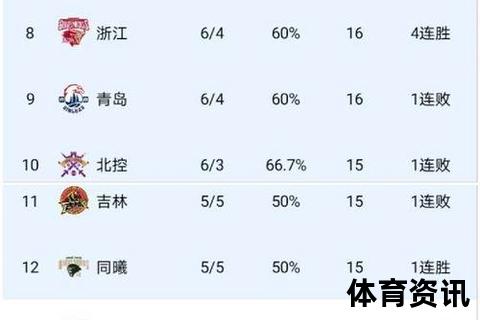

本赛季的分组依据延续“蛇形排列”原则,即按上赛季最终排名蛇形划分为四组(A-D组),每组5支球队。例如卫冕冠军辽宁队所在的A组包含广州、青岛等中游球队,形成实力梯度;而B组的新疆、深圳、北控则构成“死亡之组”。

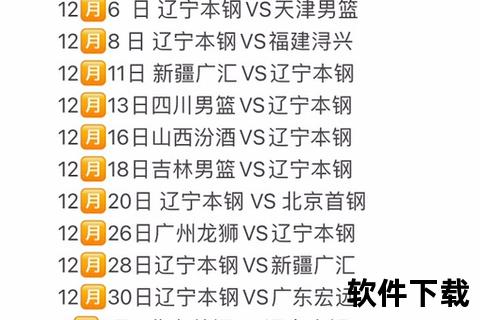

具体赛制设计中,同组球队需进行4次交手,不同组仅2次,这种安排既强化了地域竞争(如辽宁与吉林的东北德比),也通过跨组对战增加联赛多样性。值得注意的是,常规赛轮次从52轮缩减至46轮,这一调整旨在为国家队集训腾出窗口期,但也引发关于“职业化程度不足”的讨论。

三、球队分布的地域特征

从地域分布看,20支球队覆盖14个省级行政区,呈现“东密西疏”的格局:

这种分布既反映中国篮球人口的地域差异,也与地方经济实力、政策支持密切相关。例如广东拥有3支球队(广东、广州、深圳),与其作为改革开放前沿的市场经济活跃度直接相关。

四、俱乐部运营模式与联赛管理

球队数量的稳定背后是CBA联盟管理机制的成熟。2017年启动的“管办分离”改革,使联赛运营权从中国篮协移交至中篮联公司,逐步建立起包含俱乐部、赞助商、媒体等多方利益共享的治理结构。在俱乐部所有制方面,20支球队中:

这种混合所有制既保留了体制内资源支持,又引入市场化运作机制。但网页54指出,部分俱乐部仍存在权责不清问题,例如合办型俱乐部在重大决策时易出现推诿。

五、外援政策与竞技平衡

本赛季外援政策调整为“4人4节7人次”,前三节可同时登场双外援,这一变革显著提升了比赛强度。数据显示,季后赛球队外援场均得分占比达55%-65%,山东队四外援总得分甚至高达75.5分。但过度依赖外援也带来隐忧:网页57的研究表明,外援得分效率与球队战绩的相关系数仅为0.43,说明单纯堆砌外援未必能提升整体竞争力。如何在外援带动比赛观赏性与本土球员培养间找到平衡,成为CBA可持续发展的关键课题。

六、未来扩容的可能性与挑战

尽管当前维持20队规模,但潜在扩容动力依然存在。网页45显示,CBA注册本土球员达360人,青训体系每年输送约50名新人,理论上可支撑2-4支新军的加入。但扩容面临三大挑战:

1. 市场承载力:现有球队中仍有5支处于亏损状态,反映部分城市篮球消费市场尚未成熟

2. 竞技平衡:新增球队若实力过弱,可能拉低联赛整体质量,例如宁波队本赛季胜率仅26%

3. 管理复杂度:每增加1支球队,赛程编排、裁判调配等运营成本将呈指数级增长

20支球队的设定,既是CBA现阶段发展水平的客观呈现,也是职业化进程中多方博弈的均衡结果。从网页3、24等来源的战术分析可见,当前规模下的分组赛制既保留了传统对抗的叙事张力(如辽粤争霸),又通过外援政策激活了战术创新空间。未来,随着篮球人口增长与商业开发深化,CBA或将在确保质量的前提下审慎扩容,但现阶段维持规模稳定仍是务实之选。