篮球运动因其激烈的对抗性而充满魅力,但规则的存在让这种对抗始终处于可控的边界内。当球员越过“合法对抗”的红线时,一种名为“违体犯规”的哨声便会划破赛场——这不仅是对体育精神的捍卫,更是对运动员安全的重要保障。

一、规则定义:暴行与竞技的分界线

违体犯规(Unsportsmanlike Foul)全称为“违反体育道德犯规”,其核心在于裁判认定球员行为超出合理竞技范畴,带有蓄意伤害或无视对手安全的性质。根据国际篮联(FIBA)及中国篮协规则,符合以下特征的行为可被判定为违体犯规:

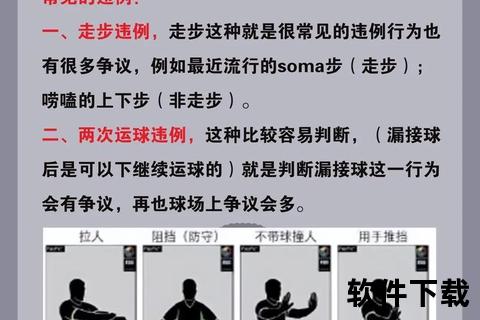

1. 非篮球动作的接触:防守者未以争夺球权为目的,例如故意绊倒快攻球员、空中推搡上篮者等。

2. 过分的身体对抗:即使存在抢球意图,但动作幅度明显超出合理范围,如用肘部击打对手颈部、从背后猛拉突破球员等。

3. 施暴性行为:远离持球区域时恶意推挤、抱摔无球队员,此类行为被定义为“非比赛动作”。

裁判手势是判罚的重要信号:双臂高举头顶,左手握拳,右手抓住左手手腕,这一动作意味着比赛暂停并启动后续罚则。

二、判定原则:动态平衡的艺术

裁判需在瞬息万变的比赛中把握三个关键原则:

1. 动作意图优先:区分“努力抢球导致的犯规”与“针对人身的攻击”。例如防守者封盖时触碰手臂属普通犯规,但故意抬膝顶撞进攻者腰部则构成违体。

2. 接触程度分级:根据力量、部位、后果综合评估。2023年CBA季后赛中,某球员在封盖时打到对手面部致鼻骨骨折,裁判通过录像回放升级为违体犯规。

3. 全场尺度统一:避免“关键时刻松判”的争议,要求从第一节到加时赛均采用相同标准,这对裁判团队协同判断能力提出极高要求。

三、典型判罚情形解析

通过近年职业联赛案例可归纳四类高频违体场景:

(一)阻断快攻的战术犯规

当进攻方形成前场多打少时,防守队员从侧后方拉拽持球人手臂或撞击躯干,此类“战术性犯规”在NBA可能被认定为普通犯规,但在FIBA体系下若接触部位危险(如颈部、腰部)即构成违体。典型案例:2024年CBA总决赛中,浙江队后卫为阻止辽宁队快攻,从斜后方环抱对手腰部导致其重摔,裁判当即吹罚违体。

(二)无球端恶意动作

约30%的违体犯规发生在无球跑位阶段,包括:

2023年世界杯预选赛,澳大利亚球员在无球状态下故意踩踏中国队球员脚踝,经录像回放被追加取消比赛资格。

(三)情绪失控的报复行为

球员因被犯规产生愤怒情绪后,出现推搡、辱骂甚至挥拳等动作。此类行为往往伴随技术犯规,形成“违体+技犯”组合判罚,直接导致驱逐出场。2024年NBA季后赛中,某球星因不满判罚将球砸向对方替补席,领到双重处罚。

(四)高风险防守动作

特定技术动作本身具有高违规风险:

裁判需在0.3秒内判断动作是否可控,例如2022年欧洲杯半决赛中,斯洛文尼亚球员封盖后及时收手的动作被认定合规,而同样场景下未收脚的立陶宛球员则被判违体。

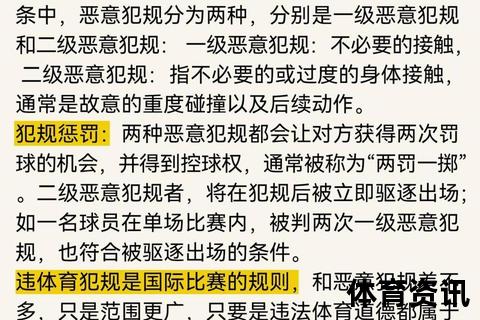

四、双重后果:即时处罚与累积机制

违体犯规触发“两罚一掷”罚则:

累积处罚机制体现“零容忍”原则:

五、争议与平衡:判罚尺度的人性化考量

司法实践显示,违体犯规未必等同侵权责任。2021年上海某大学生联赛中,防守球员虽被判违体,但法院认定其属“竞技动作失误”而非故意伤害,最终免除赔偿责任。这种区分体现了法律对体育特殊性的尊重:裁判维护比赛秩序,司法系统则需考量行为目的、赛事层级、球员专业程度等多重因素。

在竞技体育追求更高、更快、更强的今天,违体犯规规则犹如精密的安全阀——既防止对抗演变为暴力,又为热血沸腾的比赛保留合理冲撞空间。随着视频回放技术、生物力学分析的介入,未来判罚将朝着“更精准、更人性”的方向演进,继续守护这项运动的纯粹与激情。