腕部是人体最复杂的关节之一,其力量与稳定性直接影响上肢动作的精准度与爆发力。无论是举重运动员的抓握、羽毛球选手的挥拍,还是街头健身爱好者的倒立支撑,腕力的强弱往往成为决定运动表现的关键。本文基于运动医学原理与实战经验,结合多维度训练逻辑,提炼出五大科学提升腕力的核心方法,帮助训练者突破瓶颈,构建“钢铁级”手腕支撑体系。

一、基础力量构建:器械抗阻训练

器械训练是提升腕部静态支撑力与动态爆发力的基石。哑铃手腕弯举(掌心向上握哑铃,仅用手腕带动哑铃上下运动)能针对腕屈肌群进行孤立刺激,建议每组12-15次,使用中等重量以兼顾力量与耐力。反向腕屈伸(掌心向下握哑铃,反向弯举)则强化腕伸肌群,平衡关节前后侧力量,预防肌力失衡导致的伤病。千斤卷(通过转动木棍卷起重物)与腕力带(弹性阻力带绕指训练)可模拟实战中的持续张力,提升握力与抗疲劳能力。

关键细节:训练时需保持前臂固定,避免肘部代偿;每周2-3次,单次总训练量控制在30分钟内,防止过度负荷引发腱鞘炎。

二、功能性支撑强化:徒手静力训练

徒手动作通过自重加压提升腕部稳定性。搭腕悬吊(直臂或屈臂状态下用手背支撑悬挂)与拳支撑俯卧撑(以拳面触地完成俯卧撑)能显著增强腕关节在过伸状态下的刚性,尤其适合街头健身中的倒立类动作。进阶者可尝试单杠翻肘(悬挂时仅靠手腕发力翻转肘关节),通过动态与静态结合的复合刺激,提升肌腱对冲击力的适应性。

进阶技巧:静态支撑时间应逐步延长至60秒以上,训练后需配合筋膜球按压小臂后侧肌肉群,缓解张力性疼痛。

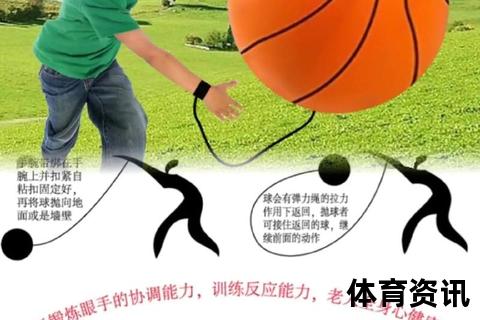

三、动态协调开发:抖动与旋转练习

腕部力量需与神经协调性同步提升。抖腕训练(快速左右甩动手掌)与云腕划圆(手持哑铃以腕为轴正反划圈)能激活深层肌群,改善关节活动范围,尤其适合小球类运动中的挥拍发力。而米桶阻力训练(双手埋入米中做开合、转圈动作)通过多方向阻力刺激,可同步强化手指灵活性与腕部旋转爆发力。

科学依据:此类训练通过高频次低强度刺激(每组50-100次),促进毛细血管增生,提升腕部供血效率,间接增强耐力。

四、专项力量强化:扳手腕技术模拟

针对竞技需求,需结合专项动作模式。侧压训练(模拟横向压制对手手腕)与顶峰提拉(利用单边把手进行勾手抗阻)可提升腕部横向剪切力与旋前肌群强度,是扳手腕选手的核心训练内容。绳索摔跤弯举(面对拉力机模拟对抗动作)能精准复现实战中的多角度发力,强化神经-肌肉联动效率。

安全提示:专项训练必须配合护具(如腕带)与教练指导,避免孤立关节承受突发冲击力导致骨折。

五、实战耐力整合:对抗性循环训练

将力量转化为实战能力需模拟真实对抗场景。建议采用3分钟高强度间歇:30秒腕力带快速弯举→1分钟搭腕支撑→30秒反向卷绳→1分钟休息,循环4-6组。此类训练可同步提升乳酸耐受度与动作稳定性。对于高阶训练者,双人配合慢速对抗(匀速发力僵持1分钟以上)能深度强化肌腱抗疲劳能力,同时修正发力轨迹。

数据参考:职业腕力运动员每周对抗训练不超过3次,单次训练后需72小时恢复期,避免慢性劳损。

训练逻辑与周期规划

1. 基础期(1-3月):以器械抗阻与静力支撑为主,每周3次,逐步建立腕部基础力量。

2. 强化期(4-6月):加入动态协调与专项模拟,每周4次,侧重爆发力与动作模式固化。

3. 实战期(7月后):以对抗循环与间歇训练为核心,每周2次高强度+2次低强度恢复训练。

需注意:腕部肌群恢复慢,训练前后必须进行10分钟动态热身(如转腕、握拳伸展)与冰敷恢复,预防关节积液。

通过以上五大方法的系统组合,训练者可在6-12个月内显著提升腕力水平。数据显示,坚持科学训练的业余爱好者腕屈肌群最大等长收缩力平均提升40%-60%,而职业运动员通过专项周期化训练,腕部峰值扭矩甚至可达到体重的1.5倍。记住,腕力提升的本质是“关节刚性”与“神经效率”的同步进化——唯有尊重人体工学规律,方能突破生理极限,铸就真正的手腕力量。