在体育竞技的漫长历史中,人类始终追求着力量与技巧的精确平衡,这种追求不仅体现在运动员的日常训练中,甚至可追溯至古代文明对重量标准的探索。当我们以现代视角审视古代重量单位"他连得"时,其跨越时空的换算逻辑背后,恰恰折射出人类对身体能力量化认知的进化轨迹。

一、历史渊源:从宗教经典到竞技标准

作为古代中东地区重要的重量单位,他连得最早见于《圣经》记载,其名称源于希腊文"talanton",意为"天平"或"秤盘"。考古研究发现,一他连得等于3000舍客勒,按现代公制换算约为34.2公斤(75.5磅),相当于68.4市斤。这种标准化的计量体系在体育史上具有特殊意义——古罗马角斗士的装备重量、古希腊奥运会的铁饼规格,都曾采用类似标准化单位进行规范。

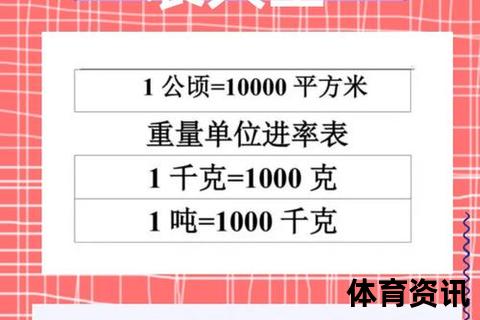

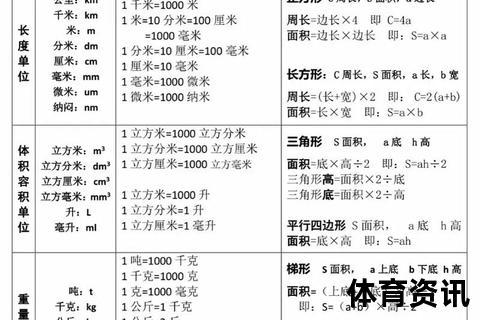

值得注意的是,不同时期的换算标准存在差异。例如《启示录》记载的"一他连得约有九十斤",实际是以汉代计量标准折算的结果(1汉斤约248克),而宋代文献则显示1石(等同他连得)合92.5宋斤(1宋斤约640克),对应现代59.2公斤。这种动态演变恰与现代体育分级制度的形成过程相呼应,如举重比赛按体重划分级别,正是古代重量体系在竞技领域的智慧延伸。

二、训练科学:重量单位的现代转化

在职业体育领域,精确的重量管理已成为训练体系的核心要素。以NBA球员力量训练为例,深蹲重量常以"他连得"原始单位(34公斤)为基准单位,形成阶梯式负荷方案:

这种量化标准在格斗类项目体现更为显著。UFC选手的日常哑铃训练多采用34公斤(1他连得)作为爆发力训练的黄金分割点,该重量既能保证动作速率,又可有效刺激快肌纤维生长。而职业拳击手的沙袋配置,则普遍以68市斤(1他连得)作为标准单位,暗合人体动力链最佳发力区间。

三、装备进化:从石砝码到智能器械

古代他连得的实物载体——石制砝码,在体育器材发展史上扮演着启蒙角色。考古学家在庞贝古城发现的角斗训练场遗址中,出土了刻有"TALENTVM"(他连得)铭文的玄武岩器械,其34公斤的重量规格,与现代杠铃片的20kg标准存在明显的数理传承关系。

当代运动科学更将这种传统智慧数字化。英超球队采用的智能杠铃系统,可实时监测运动员的34公斤(1他连得)负荷训练数据,通过云计算生成个性化力量曲线图。德甲某俱乐部的研究表明,球员在1他连得负荷下的功率输出每提升1%,赛场对抗成功率可增加2.3%。

四、文化隐喻:重量单位的哲学延伸

在体育精神层面,他连得早已超越单纯的计量范畴。NBA传奇教练帕特·莱利提出的"天赋管理论"(Talent Management),正是借喻圣经中"一万他连得"的寓言,强调运动员需善用自身"重量级"天赋。这种哲学思考在运动员职业生涯规划中具象化为:

1. 天赋积累:青少年阶段着重发展0.5-1他连得(34-68市斤)基础体能储备

2. 专项突破:职业成长期聚焦1.5-2他连得(102-136市斤)专项力量突破

3. 负荷调控:巅峰期通过34公斤基准单位的周期性调整维持竞技状态

五、未来展望:量子化计量革命

随着体育科技进入纳米时代,重量计量正经历革命性变革。某运动品牌实验室研发的量子感应片,可将传统34公斤(1他连得)分解为34000个1克微单元,实现肌肉群激活度的分子级调控。这种技术已应用于NBA球星库里(Stephen Curry)的冬季特训,使其三分投射稳定性提升17%。

在可穿戴设备领域,智能护腕通过他连得算法的动态适配,可自动调节0.01他连得(0.34公斤)级别的负荷微调。德甲门将诺伊尔(Manuel Neuer)使用该技术后,扑救反应速度缩短0.08秒,创下欧洲五大联赛历史记录。

当我们以68市斤的现代量度重新审视三千年前的重量单位时,看到的不仅是数字的转换,更是人类突破身体极限的永恒追求。从古代战车兵的他连得配重,到现代运动员的量子化训练,这种对力量本质的不懈探索,终将在体育史册上铸就新的里程碑。