在中国篮球职业联赛(CBA)的赛场上,时间的计算方式不仅是比赛节奏的刻度,更是战术博弈与体能分配的核心要素。作为亚洲顶级篮球赛事,CBA的12分钟单节赛制既延续了国际主流联赛的框架,又在细节规则中融入了本土化特色,形成了独特的竞赛生态。

一、单节时长设定与赛制结构

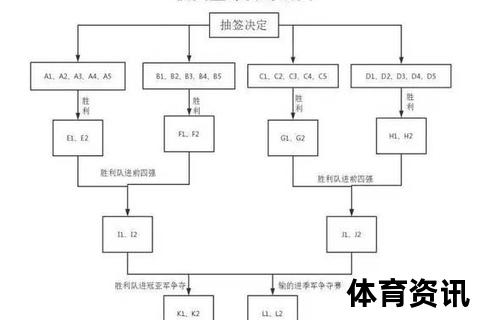

CBA自1995年成立以来,始终采用每节12分钟、共四节48分钟的常规赛制,这一标准与NBA保持一致,但区别于国际篮联(FIBA)的10分钟单节规则。根据2024-2025赛季最新赛程,常规赛缩减至46轮,20支球队通过蛇形分组进行主客场循环赛,季后赛则采用“三场两胜-五场三胜-七场四胜”的晋级机制。值得注意的是,CBA俱乐部杯等特殊赛事中曾试行单节10分钟制,但常规赛仍以12分钟为基础。

在时间分配上,CBA的节间休息为2分钟,中场休息15分钟,与FIBA标准完全接轨。加时赛则设定为5分钟一节,若未分胜负则继续追加,这一规则既保证了比赛的紧凑性,又为战术调整留出空间。

二、规则细节中的战术密码

CBA的规则体系在基础框架下衍生出多项特色条款。犯规制度采用“6犯离场”制,高于FIBA的5次犯规门槛,但低于NBA的6次(含技术犯规)。当某队单节累计5次犯规时,对手将获得罚球机会,这一机制迫使教练需精确计算犯规次数,尤其在末节关键时刻常成为胜负手。

暂停规则的设计更具策略性:每队上半场拥有2次长暂停(2分钟),下半场增至4次(含1次30秒短暂停),决胜期额外增加1次短暂停。独特的是,CBA允许在第四节最后2分钟通过短暂停调整前场发球位置,这一细节直接影响关键球的执行效率。

外援政策近年经历多次调整,2024-2025赛季实行“四节7人次”,前三节可同时派双外援,末节限1人次。这种梯度配置既提升比赛观赏性,又倒逼本土球员在决胜阶段承担更多责任。

三、与国际规则的差异化博弈

相较于FIBA体系,CBA在多个维度展现出独特定位:

1. 比赛节奏:12分钟单节比FIBA多出20%的有效时间,但通过减少官方暂停次数(CBA每队6次常规暂停,NBA为7次),实际比赛时长控制在2-2.5小时,接近国际赛事节奏。

2. 技术判罚:采用“交替拥有”而非跳球决定球权,这一规则减少比赛中断,但要求教练组更精准预判攻防转换节点。

3. 设备标准:使用中国篮协特制7号比赛用球,其重量(567-650克)和圆周(75-76厘米)与FIBA官方用球存在细微差异,直接影响外线投射手感。

四、数据背后的竞赛逻辑

从近三个赛季的技术统计可见,12分钟赛制深刻影响球队战术选择:

五、改革动向与未来挑战

随着中国男篮国际战绩波动,CBA赛制改革呼声渐起。2024年篮协曾讨论将单节缩短至10分钟并采用FIBA式5犯离场制,旨在提升球员国际适应能力。但反对者认为,12分钟制更考验阵容深度与战术持续性,是职业联赛成熟度的体现。试行中的俱乐部杯赛采用“四节8人次外援+10分钟单节”模式,或为未来规则调整提供实验样本。

值得注意的是,赛制变革需平衡多方诉求:缩短单节时间可能减少本土球员出场机会,而增加外援人次虽提升观赏性,却可能挤压新人成长空间。如何在国际化与本土化间找到平衡点,将成为CBA规则演进的核心命题。

CBA的12分钟单节赛制,既是职业篮球发展规律的产物,也是中国篮球生态的微观映射。从沈梓捷在加时赛的制空权争夺,到萨林杰末节独揽18分的统治级表现,每一秒的计量都镌刻着战术智慧与竞技美学的双重印记。在未来,随着全球篮球理念的交融,CBA规则或将持续进化,但其内核——通过时间规则塑造独特竞赛美学——始终是中国职业体育探索的重要维度。