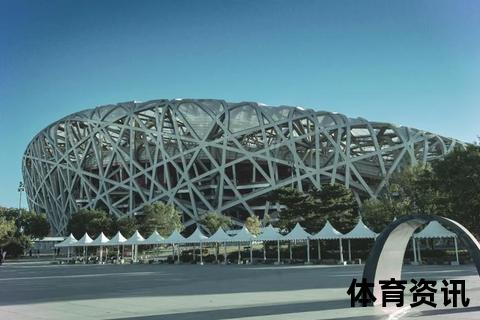

在体育场馆的宏大叙事中,容纳能力不仅是数字的堆砌,更是一座建筑对人类活动承载力的艺术表达。作为全球首个“双奥”场馆,北京鸟巢以9.1万座席的庞大体量,成为奥运史上不可复制的标志性符号,其背后交织着工程智慧、文化隐喻与时代使命。

一、容纳能力的数字密码

鸟巢的9.1万座席由8万个固定座位与1.1万个临时座位构成,这一设计既满足赛事期间的高峰需求,又兼顾赛后运营的灵活性。从力学角度看,其主体结构由24根桁架柱编织成网状钢架,最大跨度达333米,钢材总用量达4.2万吨,足以支撑起每平方米470公斤的荷载。这种“编织式”结构不仅创造了无柱遮挡的观赛视野,更通过碗状看台的坡度优化(最高处68.5米,最低处42.8米),实现了声学反射与视觉焦点的双重平衡。

在功能性布局上,场馆分为七层基座空间与三层地下结构。观众可通过奥林匹克公园的缓坡基座直达看台,而包厢区位于中层看台之间,形成“看台中的看台”,这种分层设计让不同需求的观赛群体在空间上既独立又交融。临时座位的增减系统更是体现了模块化思维——通过预制组件快速调整容量,使场馆在足球赛、演唱会、冰雪嘉年华等场景中自如切换。

二、双奥转换的技术革命

作为唯一承担夏奥与冬奥开闭幕式的场馆,鸟巢的适应性改造堪称工程奇迹。2022年冬奥会期间,设计师通过三项关键技术实现“夏冬转换”:

1. 温度控制系统:在零下20℃的极端环境中,地源热泵系统通过312口地下井循环换热,维持场内恒温;

2. 照明重构:将夏季使用的自然采光膜替换为低能耗LED阵列,配合雪花引导牌的动态光影,营造冰雪幻境;

3. 舞台工程:在田径场地上搭建22米×105米的升降舞台,运用11600块LED屏构成“冰面”,实现从“火”到“冰”的视觉嬗变。

这种技术迭代背后,是BIM(建筑信息模型)系统的深度应用。数字孪生技术将钢结构偏差控制在2毫米内,传感器网络实时监测1.2万个构件的应力变化,确保双奥周期的安全冗余。正如冬奥开幕式总导演张艺谋所言:“鸟巢已不是物理空间,而是承载想象的媒介。”

三、可持续性的人文基因

鸟巢的生态智慧深植于中国传统营造理念。其屋顶透光膜材料覆盖率30%,配合3360块曲面玻璃组成的幕墙,使自然采光效率达到65%,每年减少照明耗能120万千瓦时。雨水回收系统更将23公顷屋面的降水导入地下蓄水池,经净化后用于绿化与冰面制备,实现水资源循环利用率85%。

这种可持续性延伸至文化维度。设计团队从“天圆地方”哲学中提取形态语言,将看台轮廓与北京中轴线对齐,使建筑成为城市文脉的当代注解。而钢结构暴露式处理,既是对工业美学的致敬,也暗合《考工记》中“材美工巧”的营造传统。

四、后奥运时代的空间重生

奥运会后,鸟巢开创了“节-季-周-汇”运营模式,年均举办活动超300场。其转型密码在于:

这种进化使鸟巢的经济效益与社会效益形成共振。数据显示,其文旅收入占运营总收益的47%,而体育赛事与公益活动占比达38%,真正实现了“永不落幕的奥运遗产”。

当夜幕降临时,鸟巢钢构间的13万盏LED灯渐次点亮,如同星辰落入人间巢穴。这座建筑用9.1万个座位丈量着人类盛事的尺度,用双奥记忆镌刻着文明进阶的刻度。它不仅是混凝土与钢材的造物,更是一部关于容纳力的启示录——真正的伟大,在于让每个个体都能找到属于自己的位置。