在中文亲属称谓体系中,"大舅哥"这一称呼承载着复杂的社会关系与文化内涵。作为家族网络中的关键节点,它不仅体现了血缘纽带与婚姻关系的交织,更折射出传统与现代社会的互动。

一、称谓溯源:从母系遗风到父权重构

大舅哥"的文化基因可追溯至母系氏族社会。在仰韶文化时期,舅舅作为母系家族的实际掌权者,承担着外甥的抚养教育、财产分配等重要职能。如羌族至今保留着舅舅管教外甥的传统,印尼米南卡保族更是将家族决策权交予舅权。这种"舅权"现象在《晋书》等古籍中已有记载,阮瞻与潘岳的互动展现了内兄在古代家族中的特殊地位。

随着父权制的确立,舅权逐渐弱化,但其文化印记仍深刻影响着称谓体系。明清小说《儿女英雄传》《水浒传》中,"大舅子"的称谓频繁出现,标志着该称呼在民间话语中的定型。现代基因研究揭示,外甥与舅舅的Y染色体匹配度达25%,这为"外甥多似舅"的俗语提供了科学注脚。

二、定义解析:多维视角下的概念界定

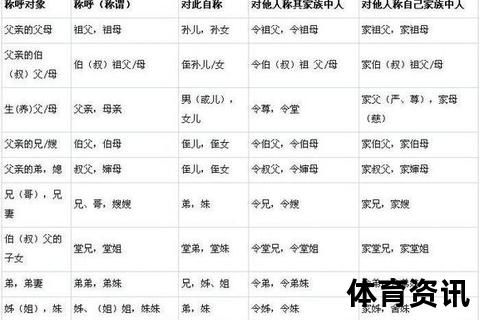

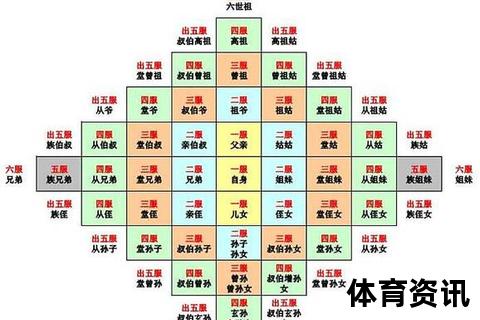

从亲属关系学角度看,"大舅哥"特指妻子的兄长,其核心特征包括:

1. 婚姻纽带:通过婚姻关系建立的拟制血亲

2. 辈分等级:平辈中的年长者地位

3. 责任义务:婚丧嫁娶等仪式中的决策权

方言调查显示,该称谓存在显著地域差异:

三、文化功能:家族秩序的维护者

在传统礼仪中,大舅哥扮演着三重社会角色:

1. 仪式权威:哈尼族葬礼必须由舅家主持奔丧,毛南族婚礼需向舅舅行九叩大礼

2. 财产仲裁:福建林氏家训规定分家需舅舅见证,华北汉族婚约须经舅父允诺

3. 道德监督:羌族赋予舅舅管教违规外甥的权利,特罗布里恩人要求舅舅传授传统技艺

现代都市化进程中,这些功能转化为更柔性的情感纽带。北京"北漂"青年遇困时首选求助舅舅的比例达63%,苏州社区设立的"舅舅议事厅"调解成功率达91%,显示传统称谓正在重构现代人际关系。

四、使用规范:场合与关系的动态平衡

根据《新华字典》释义,"妻兄"为最正式的书面称谓,实际应用中需注意:

需避免的认知误区包括:

1. 将"大舅哥"与"叔伯"混淆(前者属姻亲,后者为血亲)

2. 误认"内兄"包含妻弟(实际专指兄长)

3. 忽视方言差异导致的称谓冲突

五、现代转型:从家族符号到文化IP

在流行文化领域,"大舅哥"衍生出新的象征意义。电竞直播中,顶级选手常被粉丝戏称为"大舅哥",折射年轻群体对传统称谓的解构与再造。社会学研究显示,00后使用"大舅哥"称呼密友的比例达38%,显示该词汇正在突破亲属边界。

商业领域也出现创新应用:某白酒品牌以"敬大舅哥"为营销主题,三个月销售额增长217%;婚恋平台推出"大舅哥认证"服务,通过亲属背书增强用户信任。

这种文化符号的流动性,既延续了"天大地大,舅舅最大"的传统智慧,又赋予其适应数字时代的全新内涵。正如北京民俗学会的调研显示:在Z世代群体中,92%认为"大舅哥"称谓应随关系亲疏动态调整,仅有8%坚持传统固定用法。

透过"大舅哥"的称谓变迁,我们得以窥见中国社会亲属关系的现代化路径——既保持文化根脉的连续性,又展现拥抱变革的开放性。这种传统与现代的共生关系,恰如学者列维-斯特劳斯所言:"亲属结构的原子始终存在,但其组合方式永远新鲜。