运动后的肌肉酸胀感,是每位运动爱好者都曾经历的“甜蜜负担”。这种不适不仅影响后续训练表现,还可能削弱运动热情。深入探究其背后的科学机制,掌握高效的乳酸代谢策略,是提升运动表现与恢复效率的关键。以下从乳酸的生成原理到实践中的消除策略,为运动者提供系统性解决方案。

一、乳酸的本质与代谢机制

1. 乳酸的生成:能量供应的“双刃剑”

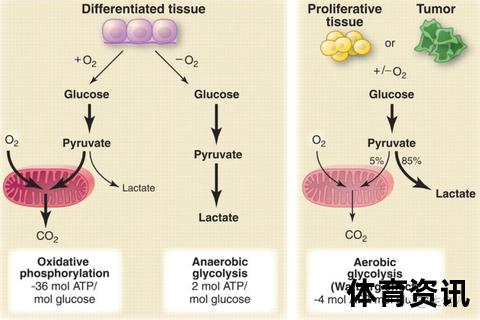

乳酸是糖在无氧代谢(糖酵解)过程中产生的中间产物。当运动强度超过身体有氧代谢能力时(例如短跑、力量训练),肌肉细胞因氧气供应不足,被迫通过无氧途径快速分解葡萄糖以产生能量,乳酸随之大量生成。

2. 乳酸的代谢路径:身体的“净化系统”

乳酸在体内主要通过三种途径被清除或再利用:

值得注意的是,乳酸代谢效率与心肺功能直接相关。高水平运动员因更强的有氧能力,可在更高强度下维持乳酸平衡。

二、加速乳酸代谢的实践策略

1. 运动恢复期的主动干预

2. 物理疗法的协同作用

3. 营养与睡眠的“隐形修复”

三、常见误区与科学澄清

1. “排酸跑”的真相:延迟性肌肉酸痛(DOMS)主要由肌纤维微损伤引起,而非乳酸残留。运动后24~72小时的酸痛需通过冷敷、交叉训练(如游泳)缓解,而非高强度“排酸”。

2. 乳酸与疲劳的关系:近年研究显示,乳酸本身可能通过调节免疫反应(如抑制cGAS通路)影响恢复进程,而非单纯通过酸化作用引发疲劳。

3. 热敷的争议性:尽管热敷可短期缓解僵硬感,但可能加重微损伤区域的炎症反应。建议运动后立即冷敷,24小时后转为热敷。

四、竞技体育的进阶启示

职业运动员通过乳酸阈训练(LT Training)提升代谢效率。例如,以血乳酸4mmol/L对应的强度进行4×8分钟间歇训练,可逐步提高乳酸清除阈值。数据显示,经过6周专项训练,运动员的乳酸清除速率可提升15%~20%,显著延长高强度运动耐力。

乳酸的生成与代谢是人体适应运动的自然过程。通过科学干预,运动者不仅能缓解短期不适,更能从机制层面提升代谢效能,突破体能瓶颈。无论是业余爱好者还是职业选手,掌握这些策略都将为运动生涯注入持久动力。正如运动生理学领域的经典论断:“理解乳酸,即是理解身体的能量密码。”

数据支持: