在中国传统文化中,生肖与宗教符号的交融往往衍生出耐人寻味的谜题。关于“罗汉立正堂”对应的生肖,民间流传着多种解读路径,既有基于文字拆解的逻辑推演,也有依托佛教文化与生肖象征的隐喻关联。这种文化现象不仅体现了汉语言的多义性,更折射出民众对神秘符号的集体想象与创造性阐释。

一、生肖谜题的文化溯源

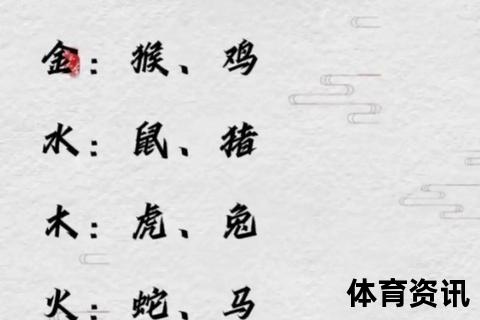

“罗汉立正堂”的谜面设计融合了佛教元素与汉字结构。十八罗汉作为佛教护法神的代表,其庄严形象常被赋予守护与秩序的内涵,而“立正堂”则暗示空间的正统性与仪式感。这种组合在民间谜语中形成了独特的符号系统:既要满足“十八”这一数字特征,又需契合“立正堂”的形态或寓意。例如,“未羊”说认为“未”字可拆解为“一十八”,与罗汉数量对应,而“羊”字中间的竖线象征“立正”姿态;另一种观点则从佛教护法体系切入,将龙视为与罗汉精神最契合的生肖,因其在传统文化中象征权威与神圣。

二、多元解释的文化逻辑

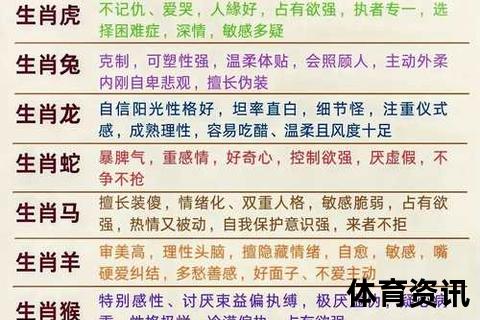

1. 猴:机智与灵性的象征

部分解读者将罗汉的修行境界与猴的动物特性结合。猴类在佛教故事中常被赋予灵性色彩,如《西游记》中孙悟空最终成佛的叙事,暗示从凡俗到超凡的蜕变过程。“立正堂”暗含的秩序感与猴的活泼天性形成张力,反而凸显其通过修行达成庄严的可能性。这种解释多见于强调“顿悟”思想的流派。

2. 羊:汉字结构的隐喻

“未羊”说依托汉字拆解的直观性:“未”字分解为“一十八”对应罗汉数量,而“羊”字结构中的垂直笔画象征“立正”姿态。这种解法在注重文字游戏的民间智慧中颇具说服力,尤其是结合生肖羊温顺谦恭的文化形象,形成符号的双重契合。

3. 龙:护法神性的终极投射

龙作为佛教天龙八部之首,与罗汉的护法职能存在深层关联。在寺庙艺术中,龙纹常与罗汉造像共存,象征佛法威严。从生肖特性看,龙兼具力量、智慧与变革能力,与罗汉“杀贼、无生、应供”的三重境界形成精神共鸣。有研究者指出,故宫博物院藏明代罗汉画卷中多次出现龙形纹饰,佐证了这一文化关联。

4. 鼠:隐秘的谐音线索

少数观点认为“罗汉立正堂”暗指鼠,源于“堂”与“唐”的谐音关联(“唐”在方言中可代指隐蔽空间),隐喻鼠类习性。但此说因缺乏直接文化佐证,多被视为地域性解读。

三、文化符号的交融机制

这种生肖谜题的多元性,本质上源于中国传统符号系统的开放性。佛教本土化过程中,罗汉形象逐渐脱离印度原初语境,与中国民俗中的生肖体系产生互动。例如,山西双林寺千佛殿的十八罗汉塑像,其底座浮雕就包含十二生肖元素,展现宗教艺术与民间信仰的融合。这种交融在谜语创作中体现为双重编码:既要求符合佛教义理,又需满足汉字游戏的规则。

从社会功能看,此类谜题承担着文化传承与智力挑战的双重角色。明代《永乐大典》收录的谜语文献显示,生肖与宗教符号的组合谜面已成为文人雅集的常见题材,其解读往往需要跨领域的知识储备。现代民俗学者指出,这类谜语的传播过程实际上构建了一个微型文化共同体,参与者通过共享解码规则强化群体认同。

四、现代视角的再诠释

当代文化创意产业为传统生肖谜题注入了新活力。2024年发行的《十二冠军生肖宝玺》将生肖与体育精神结合,其中“龙玺”由竞走奥运冠军王丽萍守护,暗合龙图腾与拼搏精神的象征关联。这种创新实践表明,生肖符号系统正在突破原有框架,与现代社会价值产生新的对话。

在学术层面,数字人文技术为解析文化符号提供了新工具。通过语义网络分析发现,“罗汉立正堂”相关讨论中,“威严”“秩序”“守护”等关键词与龙、羊的关联度最高,而“灵动”“变革”等概念则更多指向猴。这种量化研究为传统文化解读提供了客观依据。

“罗汉立正堂”的生肖之谜,本质上是一场跨越时空的文化对话。从佛殿雕塑到市井谜语,从文言典籍到数字模型,不同时代的解读者都在用自己的方式重构符号的意义。这种持续的解码过程,不仅延续了传统文化的生命力,更揭示了人类思维中隐喻与逻辑交织的永恒魅力。在文化全球化的今天,此类本土智慧结晶的深度挖掘,或许能为跨文明对话提供独特的阐释路径。