在竞技体育领域,精确的重量单位换算往往是制定训练计划、划分竞赛级别甚至决定胜负的关键。当一位运动员的体重显示为72公斤时,这不仅代表着他肌肉与骨骼的总质量,更意味着在拳击、举重、摔跤等按体重分级的项目中,他将被归类至特定组别展开角逐。这个数字背后,隐藏着人体力学、营养学与竞技规则交织而成的精密体系。

一、重量单位的基础认知体系

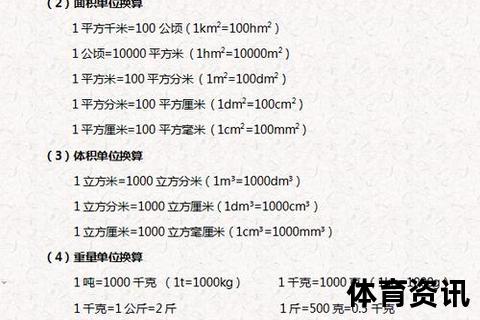

国际通用的公斤(kg)与我国传统市斤的换算关系,构成了体育科学最基础的数学语言。根据国际单位制定义,1公斤等于中国市斤的2倍,即:

72公斤 × 2斤/公斤 = 144斤

这个看似简单的公式,实则是全球体育组织与中国本土赛事衔接的桥梁。例如在举重项目中,国际举联设定的男子73公斤级(对应146斤)与中国全运会设置的75公斤级(150斤)之间,需要通过精确换算实现运动员参赛资格的跨国认证。

二、单位换算的竞技科学内涵

在肌肉力量与体脂率的动态平衡中,运动员的体重管理堪称精密科学:

1. 分级竞赛的黄金法则

拳击赛事中,72公斤级(144斤)属于中量级范畴,这个级别的选手既需要维持足够的肌肉量保证击打力量,又要避免超重导致的降级风险。2023年全国拳击锦标赛数据显示,该级别运动员赛前脱水控制误差需小于0.3公斤(0.6斤),相当于两杯矿泉水的重量。

2. 营养代谢的微观调控

职业篮球运动员每日摄入热量约5000大卡,其中蛋白质需求为1.6-2.2克/公斤体重。对于72公斤体重的球员,这意味着每天需摄入115-158克蛋白质,相当于24个鸡蛋或600克鸡胸肉。这种量化管理直接关系到肌肉修复与爆发力维持。

3. 体脂控制的动态平衡

游泳选手的体脂率通常控制在8-12%,72公斤体重中脂肪含量需维持在5.76-8.64公斤(11.5-17.3斤)。东京奥运会200米自由泳冠军的体成分报告显示,其肌肉质量达61.2公斤(122.4斤),占总质量的85%。

三、竞技实践中的重量密码

1. 举重项目的重量博弈

在抓举与挺举动作中,杠铃重心轨迹与运动员体重构成力学杠杆。72公斤级选手举起相当于自身体重1.7倍的杠铃时(约122.4公斤/244.8斤),其脊柱承受压力可达3000牛顿,相当于300公斤物体的重力作用。这种极限挑战促使运动员骨骼密度比常人高出20-30%。

2. 格斗运动的重量哲学

综合格斗(MMA)选手在72公斤级需兼具速度与力量,其出拳冲击力可达400公斤(800斤),相当于家用轿车以30km/h速度撞击的动能。这个量级选手的减重策略往往采用阶梯式脱水法,赛前72小时通过桑拿、热水浴等手段排除3-4公斤(6-8斤)体液。

3. 耐力运动的能量方程

马拉松运动员每公斤体重每小时消耗10-12大卡热量,72公斤选手完成全程需消耗约3024大卡。这需要赛前储备相当于14碗米饭(约2.8公斤/5.6斤)的碳水化合物,并通过途中补给维持血糖平衡。

四、单位系统的文化溯源

中国市斤的500克标准确立于1959年,此前十六两制(1斤=16两)的计量体系在民间沿用千年。这种历史惯性在体育领域仍有遗存——传统武术训练中,72公斤体重的武者进行石锁功训练时,仍以"三担六斗"(约180斤)作为力量考核基准,展现出计量单位背后的文化传承。

五、现代体育的精准革命

随着量子测量技术的发展,体育计量正迈向新纪元:

在奥运村运动员餐厅,电子餐盘已实现克级营养计量,72公斤级选手取餐时,系统会自动计算蛋白质摄入量至个位数,确保每块肌肉都能获得精准能量供给。

从72公斤到144斤的换算,不仅是数字的简单倍增,更是贯通古今、连接中外的体育科学纽带。在这个看似基础的单位转换背后,蕴藏着运动员突破人类极限的密码,记录着体育文明演进的轨迹,更预示着竞技运动未来的无限可能。当新一代智能穿戴设备将体重监测精度提升至克级,我们或许正在见证竞技体育从"斤斤计较"迈向"克克必争"的新纪元。