在竞技体育领域,体重管理是运动员科学训练的重要环节。无论是拳击、举重按公斤级划分的比赛项目,还是马拉松运动员通过减重提升速度的策略,单位换算的准确性直接影响着训练计划的制定与比赛结果的评估。公斤(kg)与市斤(斤)作为常用质量单位,其转换逻辑看似简单,却承载着运动员竞技状态调整、营养摄入计算乃至运动装备配置的核心需求。

一、公斤与市斤的换算逻辑溯源

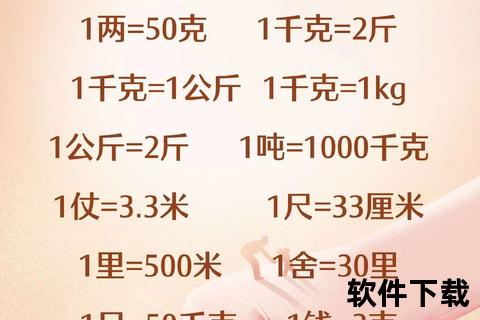

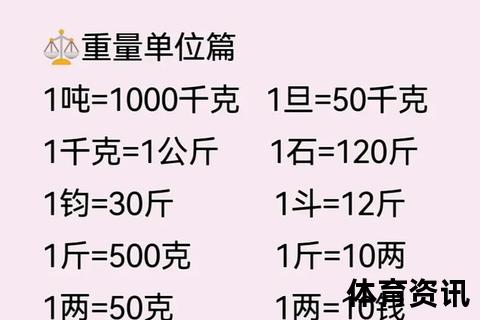

国际单位制中的公斤(1kg=1000g)与我国传统市制单位的市斤(1斤=500g)之间,存在明确的数学关系:1公斤=2市斤。这一换算标准自1959年国务院发布《关于统一计量制度的命令》后正式确立,取代了历史上“1斤=16两”的复杂换算体系。在体育实践中,精确的换算尤为重要——例如举重比赛中,选手体重若为72公斤,需转换为144斤(72×2=144),直接决定其参赛级别划分。

从物理学角度看,公斤作为国际通用单位,广泛应用于奥运会、世锦赛等赛事规则中;而市斤则更多出现在日常训练场景,如我国基层体校的膳食管理记录、民间体育器材标注等。两者并存的现象要求从业者具备“双重单位思维”,避免因换算误差导致训练数据失真。

二、竞技体育中的实际应用场景

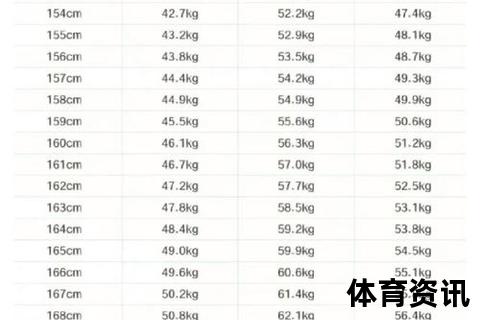

1. 体重分级项目的精准把控

在拳击、柔道、跆拳道等按体重划分级别的运动中,72公斤级(即144斤)通常是男子中量级的重要分水岭。以2024年巴黎奥运会拳击项目为例:

2. 耐力运动的能量消耗计算

马拉松运动员的体重管理直接影响能量消耗效率。研究显示:

这意味着72公斤跑者减至70公斤(140斤)后,理论上可节约约84千卡能量,对应成绩提升6分钟

3. 力量训练的负荷配置

足球运动员深蹲训练中,杠铃片重量常以公斤标注,而辅助器械(如战绳、药球)可能使用市斤单位:

三、单位换算的常见误区与应对策略

1. 国际赛事中的单位混淆

部分运动员在海外参赛时易将“磅”(lb)误认为市斤。例如:

2. 训练器械的单位混杂

民间健身房存在公斤、市斤混用现象:

3. 饮食管理的精细化需求

运动员日摄入量常需精确到克:

四、智能化工具推动换算革新

现代体育科技已开发出多维度单位转换系统:

通过建立“公斤-市斤”的双轨思维,运动员可更精准地衔接国际标准与本土实践。这种能力不仅关乎数据准确性,更是科学训练体系的重要组成部分——从144斤到72公斤的转换,本质上是对竞技体育精细化管理的具象化诠释。