跑步作为全球普及率最高的运动之一,装备选择直接影响运动体验与健康保护。一双合适的跑鞋不仅能提升跑步经济性,更能减少运动损伤——据研究,跑步时脚部承受的冲击力可达体重的3-5倍。本文将从科学选购角度,拆解跑鞋核心要素,助你精准匹配需求。

一、解剖跑鞋:从结构到功能的底层逻辑

跑鞋设计是生物力学与材料科学的结晶,每个部件都有其独特使命:

1. 中底:现代跑鞋的“心脏”,承担80%的缓震与回弹功能。主流的氮气超临界发泡材料(如安踏氮科技、特步XTEP ACE)密度可低至0.10g/cm³,回弹率突破75%。例如李宁赤兔7PRO采用双层轻弹科技,回弹力提升17%。

2. 外底:耐磨橡胶与纹路设计决定抓地力。马拉松级CPU大底(如特步160X 6.0pro)耐磨里程可达2000公里,远超普通跑鞋的500公里标准。

3. 鞋面:工程网布与纱架贾卡技术(如匹克呼吸跑鞋)在每平方厘米布设38个微网孔,实现透气与支撑的平衡。

4. 稳定系统:足弓TPU抗扭片(如安踏冠军3代Pro)可降低28%的足部扭转风险,对扁平足跑者尤为关键。

二、需求分类:从日常训练到赛事竞速的适配法则

跑鞋选择需与运动场景深度绑定:

1. 日常慢跑(配速>6分钟/公里)

2. 竞速训练(配速4-5分钟/公里)

3. 马拉松赛事(全马3.5小时以内)

三、生理特征:足型、体重与跑姿的三角关系

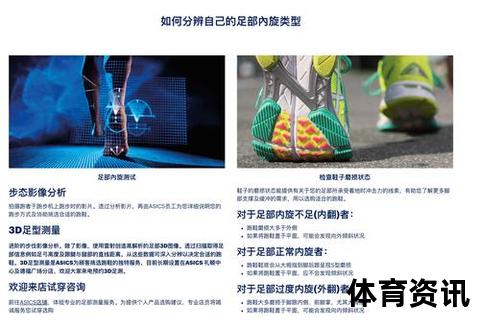

1. 足型诊断法

2. 体重分级选鞋

3. 跑姿矫正指南

四、实战场景:从柏油路到田径场的细分策略

1. 公路跑:选择大底纹路深1.5-2mm的跑鞋(如李宁赤兔7PRO的GCR橡胶),提升湿滑路面抓地力

2. 塑胶跑道:轻量竞速鞋(特步160X 6.0pro,181g)减少能量损耗

3. 混合地形:越野跑鞋需具备防穿刺中底(HOKA Speedgoat 5,Vibram Megagrip外底)

五、选购误区:90%跑者踩过的认知陷阱

1. 重量迷信:并非越轻越好,大体重者盲目选择竞速鞋会导致缓震不足

2. 科技堆砌:碳板跑鞋对配速<5分钟/公里的跑者反而增加跟腱负担

3. 尺码误区:下午试鞋需预留5-10mm空间,避免长距离跑步肿胀导致的压迫

4. 寿命误判:当中底出现明显褶皱或回弹衰减>30%时需及时更换,而非仅看外底磨损

跑鞋选择是动态匹配过程。建议每500公里进行步态复测,结合体重变化调整装备。当前行业趋势显示,2025年超临界发泡材料渗透率已达78%,而智能跑鞋(如内置压力传感器型号)正在重塑训练方式。理解自身需求,掌握技术原理,方能在奔跑之路上行稳致远。