跑步,这项看似简单的运动,实则蕴含着复杂的生理学密码。当一位跑者在奥森公园的跑道上气喘吁吁地停下时,他或许并不知道,真正制约其耐力的并非“意志力不足”,而是身体系统的协同进化尚未完成。从细胞线粒体的增殖到乳酸阈值的突破,现代运动科学已为耐力提升绘制出清晰的路线图。

一、耐力提升的三大核心引擎

1. 心肺系统的重构:从被动喘气到高效供氧

心肺能力是耐力的基石。最大摄氧量(VO₂max)直接决定氧气输送效率,而乳酸阈值则是耐力瓶颈的关键分水岭。研究表明,当乳酸阈值提升10%,10公里配速可提升1-2分钟。例如,通过法特莱克变速跑(如每间隔两个路灯加速冲刺,再恢复慢跑),可动态刺激心肺适应能力,使静息心率从75次/分降至55次/分,显著延长耐力续航。

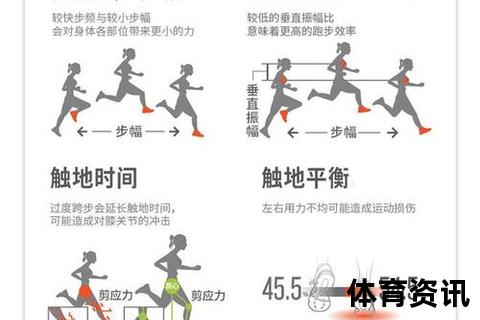

2. 肌肉动力的进化:从颤抖双腿到弹簧装置

跑步时,小腿肌肉需承受3倍体重的冲击力。台阶弹跳训练(单腿快速弹跳20次换腿)能强化跟腱弹性,而核心肌群的稳定(如平板支撑变式)可减少50%的能量损耗。数据证明,每周2次下肢力量训练,6周后跑步经济性提升15%。

3. 能量代谢的转型:从糖原依赖到脂肪燃烧

人体储存的糖原仅能维持90分钟高强度运动,而脂肪供能潜力近乎无限。通过晨起空腹慢跑(6分半配速持续30分钟),可激活脂肪代谢系统,使“撞墙期”后移5公里。结合“3:1碳水法则”(每公斤体重每日摄入3克碳水,训练后1小时内补充1克/公斤),可优化能量利用效率。

二、科学训练方法论

1. 有氧基础构建:低强度长距离跑

初跑者应以最大心率的60-70%进行轻松跑,保持“能边跑边聊天”的强度。每周3次40分钟以上慢跑,4周后线粒体密度增长5%,有氧耐力提升37%。进阶者可逐步延长至2小时,刺激毛细血管网络扩张。

2. 高强度间歇训练(HIIT)

采用“40秒冲刺+20秒慢跑”的间歇模式,每周2-3次,可提升乳酸清除效率。研究表明,8周HIIT训练使VO₂max提高4-6%,配速提升5%。进阶者可尝试“金字塔式间歇跑”(从30秒到90秒逐级增加强度),动态突破耐力极限。

3. 功能性力量训练

实验显示,核心力量提升后,10公里跑能量损耗降低12%。

4. 交叉训练策略

三、12周耐力进阶计划

阶段1:筑基期(第1-4周)

阶段2:强化期(第5-8周)

阶段3:巅峰期(第9-12周)

四、常见误区与风险规避

1. 过度堆跑量:盲目增加里程易导致应力性骨折,周跑量增幅应控制在10%以内。

2. 忽视恢复:高强度训练后需72小时超量恢复周期,可采用冷热水交替浴加速乳酸清除。

3. 营养失衡:避免低碳饮食,每日蛋白质摄入需达1.6克/公斤体重,预防肌肉分解。

五、数据化监控与调整

耐力的本质是身体对极限的重新定义。当一位跑者从“咬牙硬撑”进阶到“游刃有余”,其背后是细胞级的生理革命。正如运动生理学家Tim Noakes所言:“疲劳不是身体的极限,而是大脑的保护机制。” 通过科学训练,我们并非挑战自然规律,而是学会与身体对话,在数据与直觉的平衡中,解锁真正的耐力潜能。