在冷兵器时代落幕后的今天,传统武术与现代格斗技术的实战效能之争,始终是横亘在武术爱好者心中的未解之谜。当咏春拳的寸劲遭遇散打的鞭腿,两种承载着不同时代基因的技击体系,不仅折射出东西方武学思维的碰撞,更揭示了竞技体育进化过程中传统与现代的辩证关系。

一、基因解码:两种武学的演化路径

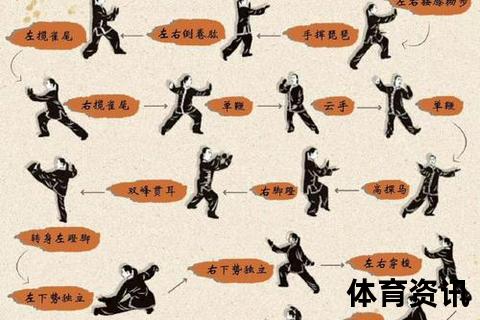

咏春拳诞生于清代中叶的岭南水乡,其技术体系脱胎于红船戏班武师应对狭小船舱的格斗需求,形成以“中线理论”为核心的短桥窄马风格。通过木人桩训练形成的肌肉记忆,以及黐手对攻防本能的淬炼,使其在1.5米内的近身缠斗中具备“连消带打”的精密性。而散打作为1979年国家体委系统化改革的产物,整合了传统武术踢、打、摔技术和现代运动科学,通过护具对抗、沙袋击打等训练方式,构建出符合擂台竞技规则的立体攻防体系。

技术差异直接反映在动作经济性层面。咏春的日字冲拳每秒可完成6-8次击打,但有效攻击距离仅0.6米;散打的后手直拳虽每秒2-3次,但攻击半径达1.2米,配合滑步产生的动能,单次打击力量可达300公斤以上。这种差异导致在开放空间中,散打选手能通过距离控制形成战术优势。

二、擂台实证:对抗数据的残酷启示

2017年某卫视真人秀中,41岁的咏春传人杨成章与20岁散打新秀曹亚光的对决引发广泛讨论。专业分析显示:在3分钟比赛时段内,散打选手有效击中次数为27次,其中8次重击造成实质性位移;咏春方虽完成56次快速刺拳,但91%被格挡或落空,唯一得分来自双方缠抱时的贴身短打。国家散打队教练陈养胜指出,传统武术缺乏动态对抗训练,导致习练者难以适应现代搏击的节奏变化和立体攻势。

这种差距在生物力学层面得到印证。散打运动员经系统抗冲击训练后,颈肌横截面积可达45cm²,能承受10G瞬时加速度;而传统武术习练者该项数据普遍低于30cm²,在遭受摆拳攻击时易出现颈椎代偿性损伤。研究还发现,职业散打选手的动态视力比常人高22%,这在捕捉0.3秒内的战机时形成决定性优势。

三、文化重构:传统武学的现代转型

佛山“米机王”咏春馆的创新实践颇具启示。该流派将黐手训练与反应球结合,开发出动态视觉追踪系统;通过可调节阻力的智能木人桩,量化寸劲发力峰值。2024年国际咏春拳大赛引入电子护具,实时监测击打力度与有效部位,使传统技法获得数字化评价体系。这种改良使咏春选手在近三年中外交流赛中,中距离防御成功率提升至63%,较传统训练模式提高27个百分点。

值得注意的是,巴西柔术在UFC的崛起证明:传统技术现代化改造具有可行性。日本极真会空手道通过引入拳击步法和泰拳扫踢,形成“实战空手”体系;同理,咏春的摊膀伏手法与散打的接腿摔存在技术耦合点,二者的融合可能催生新的缠斗体系。

四、范式革命:从门派之见到科学之辨

现代运动医学揭示的规律正在重塑训练范式。散打采用的周期性训练理论,将备赛期细化为基础体能、专项力量和技战术强化三个阶段,配合血乳酸阈值监测,使运动员竞技状态峰值误差控制在72小时内。而传统武术的“以功代拳”训练法,虽能提升特定肌群耐力,但存在能量代谢效率低下问题——咏春三小时桩功训练的ATP-CP系统利用率仅为散打沙袋训练的34%。

这种差异在青少年培养中尤为明显。散打青训体系通过骨龄预测、动作捕捉等技术,在14-16岁黄金窗口期完成技术定型;而传统武术“三年小念头”的基础训练模式,使学员错过神经可塑性发展的最佳阶段。广东武术协会的数据显示,接受现代体能训练的咏春选手,其反应时比传统组快0.15秒,相当于擂台对抗中获取0.3米的战术空间。

站在体育进化的长河中观察,这场传统与现代的对话远未终结。2025年国际武联新规允许混合技法参赛,或许将催生出兼具咏春精密性与散打爆发力的新物种。正如李小龙在《龙争虎斗》中展现的哲学:武术的终极形态不应是门派之争,而是对人类身体潜能的永恒探索。