在篮球比赛中,一次精准的投篮往往取决于毫厘之间的力量控制。当运动员从接球到出手的0.4秒内,踝、膝、髋、腕等七个关键关节需要完成超过20块肌肉的协同运作,这种精密的人体力学配合直接决定了篮球的飞行轨迹。现代运动科学研究表明,职业球员与业余爱好者之间约38%的命中率差距,根源在于发力部位的运用效率。

一、下肢动力链:投篮力量的发动机

踝关节的屈伸角度直接影响起跳初速度。当运动员屈膝蓄力时,踝关节背屈幅度达到30度时能够储存最大弹性势能,这相当于在起跳瞬间增加15%的垂直弹跳高度。金州勇士队训练师团队的研究数据显示,斯蒂芬·库里在投篮起跳阶段,其踝关节活动范围始终控制在28-32度之间,这保证了他即使在体能下降时仍能保持稳定的起跳高度。

膝关节作为力量传导的中继站,其稳定性直接影响力量传递效率。生物力学测试表明,当膝关节外翻角度超过10度时,地面反作用力的传导损耗会骤增至22%。这也是为什么NBA体能训练中特别强调单腿深蹲训练——通过增强股四头肌和腘绳肌的协同收缩能力,能将膝关节的侧向晃动幅度降低40%。

髋关节的爆发力输出是决定投篮射程的关键。根据德克萨斯大学运动实验室的测试数据,优秀投手在三分球出手时,髋部肌群贡献的力量占比达到下肢总输出的65%。达米安·利拉德标志性的超远三分,正是通过刻意前倾髋部的技术动作,将身体重心前移产生的动能转化为投篮力量。

二、核心肌群的枢纽作用

腹横肌的激活时机会显著影响身体平衡。高速摄影分析显示,顶级投手在举球过程中腹横肌激活时间比业余球员早0.2秒,这种提前收缩形成的"人体束腰"效应,能将身体摆动幅度减少50%。克里斯·保罗的稳定命中率,很大程度上得益于其核心肌群在投篮过程中始终保持15-20%的等长收缩。

竖脊肌的协调控制是空中姿态稳定的保证。当运动员跃起至最高点时,竖脊肌需要与腹肌形成对抗性收缩,这种动态平衡能将身体旋转惯性降低30%。科怀·伦纳德的投篮录像分析显示,他在滞空阶段躯干旋转角度始终控制在5度以内,这种精准控制使其在对抗中仍能保持47%的中距离命中率。

骨盆的力学传导效率决定力量整合效果。采用压力分布测试系统可发现,优秀投手在发力过程中,骨盆区域的力线传导损耗不超过12%,而普通球员的损耗高达35%。德文·布克标志性的急停跳投,正是通过骨盆前倾5度的微调,将下肢力量更高效地传递至上肢。

三、上肢动作的精密调控

肩胛骨的稳定机制是投篮动作的基础。运动解剖学研究表明,冈下肌和前锯肌的协同收缩能减少50%的肩部晃动。克莱·汤普森的投篮准备动作中,肩胛骨始终保持后缩下压状态,这种固定姿势使其接球投篮命中率常年维持在45%以上。

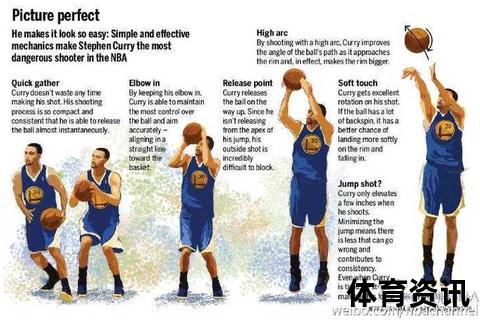

肘关节的角度控制直接影响出手精度。热成像技术显示,当肘部屈曲角度保持在80-85度时,三角肌前束和肱三头肌能形成最佳发力比例。雷·阿伦的教科书式投篮中,肘部角度始终稳定在83±2度范围内,这种精确控制使其职业生涯三分命中率保持在40.2%。

腕指关节的末梢调控决定球的旋转质量。采用每秒1000帧的高速摄影可观察到,优秀投手在球离手瞬间,腕关节的屈曲速度达到300度/秒,食指中指施加的末梢压力占比达75%。史蒂夫·纳什的投篮录像显示,其手腕的"弹射"动作能使篮球获得8-9转/秒的理想转速,显著提升飞行稳定性。

从运动生物力学角度来看,一次完美投篮实质是人体运动链的精准配合。当运动员能够将下肢产生的70%地面反作用力,通过核心肌群以超过85%的效率传导至上肢,并在0.3秒内完成手部动作的微调时,篮球入网的清脆声响就成为必然的物理结果。这种系统性的发力控制,需要通过800-1200次的重复训练才能形成肌肉记忆,这正是专业球员与业余爱好者拉开本质差距的关键所在。