中国男子篮球职业联赛(CBA)2023-2024赛季的季后赛已进入白热化阶段,这场汇聚顶尖球队与球员的竞技盛宴,不仅承载着球迷的期待,更折射出中国篮球职业化发展的深度与广度。从赛程安排到战术博弈,从关键球员的表现到赛制规则的优化,每一个细节都值得深入剖析。

一、赛程总览与核心节点

本赛季季后赛自4月10日正式启动,历时近两个月,分为四个阶段推进:

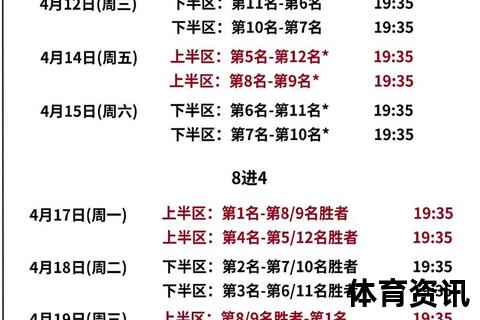

1. 十二进八淘汰赛(4月10日-4月16日):采用三场两胜制(1-1-1),排名第5至第12的球队展开角逐,胜者晋级八强。

2. 四分之一决赛(4月18日-4月29日):五场三胜制(2-2-1),前四名球队(辽宁、新疆、浙江、广东)直接参与,与首轮胜者交叉对战。

3. 半决赛(5月1日-5月12日):沿用五场三胜制,上下半区胜者争夺总决赛席位。

4. 总决赛(5月15日-5月31日):七场四胜制(2-2-1-1-1),常规赛战绩更优的球队拥有主场优势。

值得关注的是,总决赛最晚结束时间定为5月31日,这一调整延长了赛程的灵活性,为可能出现的激烈对决预留空间。

二、参赛队伍与晋级路径

常规赛前四名辽宁、新疆、浙江、广东直接晋级八强,而5-12名球队需通过首轮淘汰赛争取晋级资格。首轮对决中,广厦与山西、深圳与北控等组合的较量成为焦点,其中深圳队以2-1险胜北控,展现了老牌劲旅的韧性。

进入四分之一决赛后,上下半区的划分进一步凸显战术布局的重要性。上半区以辽宁、广东为核心,下半区则由新疆、浙江主导,这种分区策略既平衡了强队分布,也增加了赛事悬念。

三、赛制规则解析

1. 主场优势的分配:常规赛排名更高的球队在系列赛中多一个主场,例如总决赛采用2-2-1-1-1的主客场顺序,确保战绩优异方占据心理与地理优势。

2. 赛制强度递进:从三场两胜到七场四胜,赛制逐步升级,既考验球队的爆发力,也强调持久战的稳定性。数据显示,过去五个赛季中,采用五场三胜制的半决赛平均耗时18天,而七场制的总决赛平均需25天完成。

3. 外援政策的影响:本赛季延续四节四人次的外援使用规则,但关键场次中,外援的临场表现往往成为胜负手。例如上海队外援在首轮对阵北京时单场贡献35分,直接扭转战局。

四、战术与球员表现看点

1. 辽宁队的防守体系:作为卫冕冠军,辽宁队以场均失分98.3分的防守效率位列联盟第一,其区域联防与快速轮转战术在季后赛中屡次奏效。

2. 新疆队的内外结合:新疆队凭借周琦的篮下统治力(场均12.8篮板)与外线射手群的精准投射(三分命中率37.6%),形成立体化进攻。

3. 广东队的年轻化转型:尽管易建联退役,但徐杰、胡明轩等新生代球员的成长(两人合计场均34.5分)使广东队完成战术重构,快攻得分占比提升至28%。

五、历史数据与趋势预测

从过往赛季看,常规赛前四名球队夺冠概率达75%,但本赛季浙江队与新疆队的异军突起可能打破这一规律。主场胜率在季后赛中高达68%,而关键节点的裁判判罚尺度(如第四节场均哨响次数增加15%)可能影响比赛走向。

六、文化意义与职业化启示

CBA季后赛不仅是竞技舞台,更是城市文化的延伸。例如,辽宁主场场均上座率突破95%,球迷文化形成独特的地域符号;而深圳队与北控的“南北对决”则折射出城市化进程中篮球运动的融合趋势。联赛通过优化赛程(如避开国际赛事窗口期)与商业开发(本赛季赞助收入增长12%),逐步向NBA的成熟模式靠拢。

这场跨越两个月的篮球狂欢,既是对球队实力的终极检验,也是中国职业体育发展的一次缩影。随着赛程推进,每一场比赛都可能成为经典,而隐藏在数据与战术背后的,正是中国篮球迈向更高舞台的坚定脚步。