在人类文明的浩瀚长河中,“球”这一意象早已超越了简单的几何形态,演变为贯通运动、科技、天文乃至日常生活的符号语言。从竞技场上的热血沸腾到宇宙星河的深邃奥秘,从微观世界的生命密码到宏观社会的文化隐喻,“球”字组词编织出一张跨越时空的认知网络,成为解码人类智慧的独特密钥。

一、竞技场上的力量美学:体育词汇中的“球”之万象

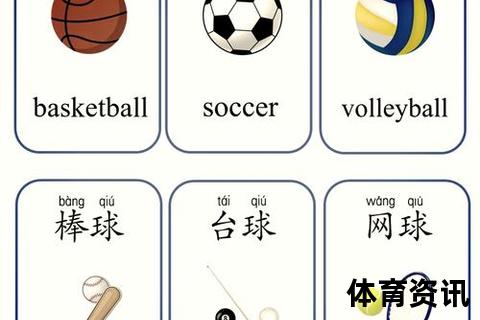

体育领域堪称“球”文化的集大成者,仅中文语境下便衍生出逾200个专业术语。基础运动词汇如“球场”“球鞋”“球拍”构建了物理空间与器械体系,而“带球跑”“扣球”“点球决胜法”等动态短语则勾勒出竞技规则的复杂性。专项运动术语更具学科深度:排球中的“短平快”、篮球的“三角进攻”、足球的“tiki-taka战术”均以球体运动为核心,形成独特的战术语言系统。

运动词汇的跨文化演变尤其值得关注。英语中“soccer”与“football”的称谓差异,折射出英美体育文化的分流——前者特指足球,后者在美式英语中却指向橄榄球,这种语义漂移现象在“baseball(棒球)”“hockey(曲棍球)”等术语中同样存在。而日语将乒乓球称为“卓球”,韩语称足球为“축구”(蹴球),则保留了汉字文化的语义基因。

二、从微观到深空:科学维度中的球体密码

在科技领域,“球”字组词成为丈量世界的标尺。地球科学系列词汇如“地球椭球”“地球辐射带”精确行星物理特性,“地球同步卫星”“月球探测器”等航天术语拓展着人类活动疆域。生命科学中的“链球菌”“球蛋白”揭示微观世界的球状结构,而“丙种球蛋白”“胎盘球蛋白”等医学术语更直接关乎生命健康。

天体测量仪器的发展史尤具代表性:汉代张衡的“浑天仪”可视为古代“天球仪”雏形,现代“三球仪”通过日、地、月模型演示天体运动,这些装置名称中的“球”字承载着人类宇宙观的进化轨迹。当前最前沿的“詹姆斯·韦伯太空望远镜”虽未直称“球”,但其观测的系外行星多呈球体,延续着“球”认知的宇宙尺度。

三、文明镜像:社会生活中的球体意象

日常用语中的“球”字组词构成独特的文化语义场。物质文化层既有“煤球炉”“绣球”等传统器物,也有“松球”“眼球”等自然物象,甚至衍生出“琉璃球眼”这般兼具实用与审美的工艺词汇。精神文化层的隐喻更为丰富:“混球儿”折射道德评判,“环球邮报”象征信息互联,“地球村”预言文明共同体,这些词汇的语义迁移展现着语言的社会建构功能。

中国古代体育史中的“球”文化演变极具启示:战国时期的“蹴鞠”被国际足联确认为足球起源,唐代马球运动催生“球杖”“球衣”等专业装备,宋代《武林旧事》记载的“气球”游戏则暗含空气动力学认知。这些历史词汇构成体育考古的语料库,见证着人类游戏本能向竞技文明的升华。

四、词汇宇宙的生成法则:从构词逻辑到认知革命

“球”字组词的创造遵循三大法则:形态模拟(如“眼球”“煤球”)、功能关联(如“球磨机”“球面镜”)、概念隐喻(如“全球战略”“球籍危机”)。这种构词智慧在数字时代获得新解——区块链术语“节点球状网络”、量子计算中的“量子纠缠球模型”延续着球体意象的认知适配性。

语言学视角下的“球”字更显深邃:英语“globe”既指地球也含全球化之意,中文“寰球”兼具地理与哲学双重维度,这种跨语言的语义共鸣揭示人类认知的原型结构。当NASA将系外行星分类为“super-Earths”“mini-Neptunes”,实质仍在延续球体认知范式。

这场贯穿运动场、实验室与星空的语言之旅表明,“球”字组词既是人类认知世界的工具,更是文明演进的活化石。每个词汇都如同全息碎片,既折射特定领域的专业光芒,又拼接出文明认知的整体图景。在可预见的未来,随着太空探索与量子科技的发展,“引力球”“量子球态”等新词必将持续拓展这道横跨天地的人文风景线。