在体育竞技与日常训练中,体重与力量的量化是衡量运动员状态的重要指标。当一位拳击选手的体重标注为85公斤,或是举重运动员需在赛前精准控制体重至特定级别时,如何将其转换为大众更熟悉的“斤”单位,不仅是基础数学问题,更涉及体育科学中的标准化管理与国际交流需求。本文将从单位定义、换算逻辑、实际应用场景等角度展开深度解析,并结合体育行业特点探讨其背后的科学意义。

一、单位体系溯源与换算原理

1. 公斤与斤的起源差异

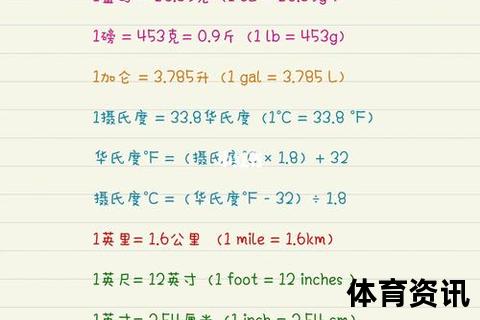

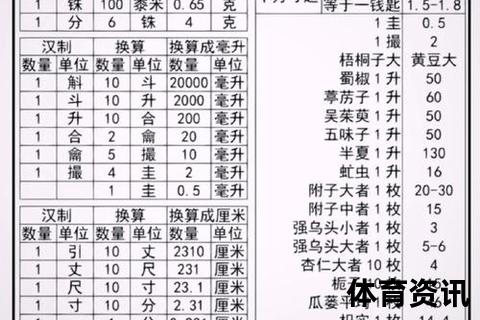

公制单位“公斤”(kg)源自1795年法国制定的国际单位制,以铂铱合金制成的国际千克原器为基准,其稳定性与全球通用性使其成为体育赛事中的官方计量单位。而“斤”作为中国市制单位,最早可追溯至商周时期,秦汉时期形成“十六两为一斤”的体系,1959年改为十进制后,1斤固定为500克。这种双轨制在体育领域体现为:国际赛事采用公斤,而国内训练、民间赛事常使用斤作为辅助单位。

2. 换算公式的科学验证

根据国际标准,1公斤=1000克,而1斤=500克,推导可得 1公斤=2斤。85公斤的换算公式为:

[ 85 ,

ext{kg}

imes 2 = 170 ,

ext{斤} ]

这一结果在多个权威换算平台(如国家市场监督管理总局认可的计量工具)中均被验证一致。值得注意的是,部分场景中可能涉及“磅”等英制单位混淆风险,例如欧美健身器材常以磅标注重量,需额外注意单位转换的准确性。

二、体育场景中的重量管理实践

1. 体重分级项目的精准控制

在拳击、举重、柔道等按体重分级的运动中,85公斤的转换误差可能导致运动员错失参赛资格。例如:

2. 训练负荷的量化分析

力量训练中,杠铃片重量常以公斤标注,而民间健身房会员可能更熟悉斤单位。例如:

三、国际赛事与本土化传播的衔接

1. 赛事转播中的单位适配

国际赛事直播时,解说员需兼顾专业性与受众习惯。例如:

2. 体育器材的标准化标注

国产健身器材常采用“公斤+斤”双标,如哑铃标注“20kg/40斤”,避免用户因单位混淆导致训练强度偏差。此类设计源于市调数据显示,60%以上消费者对斤单位更敏感。

四、重量数据背后的科学管理

1. 体脂率与肌肉量的关联分析

运动员体重管理不仅关注绝对值,还需结合体成分。例如:

2. 青少年运动员的发育监测

青少年足球青训营中,体重增长曲线是评估发育期营养干预效果的关键指标。若13岁球员体重从70斤(35kg)增长至100斤(50kg),需结合骨龄数据判断其是否符合预期增长模型。

五、常见误区与数据验证

1. “近似值”陷阱的规避

ext{斤} =

ext{kg}

imes 2 ) 直接计算,避免中间单位转换。2. 历史数据的一致性核查

体育档案中,早期记录可能采用“市斤”(1市斤=604.8g),例如1984年洛杉矶奥运会中国代表团资料若记载运动员体重140市斤,需转换为84.67kg而非70kg。

从85公斤到170斤的转换,看似简单的数学过程,实则是体育科学管理链条中的基础环节。无论是赛事分级、训练计划制定,还是国际数据传播,单位体系的精准衔接都直接影响着竞技公平性与训练科学性。在数字化工具普及的当下,运动员与从业者更需掌握单位换算的逻辑本质,而非依赖机械计算——唯有理解“1公斤=2斤”背后的度量衡演进与文化融合,才能在体育全球化的浪潮中,实现数据驱动下的精准突破。