在竞技的硝烟中,战略的锋芒与智慧的博弈从未停歇。当古老的汉字“戈”化作利刃划破时空,其背后承载的不仅是冷兵器时代的杀伐之气,更蕴藏着中华文明对战争与和平的辩证思考。那些以“戈”为偏旁的字符,犹如刻录在甲骨上的密码簿,将先民对攻守之道的理解转化为跨越千年的战略哲学体系。

一、兵戈意象:战争逻辑的物质载体

“戈”作为商周时期的核心兵器,其横刃勾啄的独特构造暗合早期战争的底层逻辑。考古发现显示,殷墟出土青铜戈占比高达车战兵器的七成以上,印证了《考工记》中“戈柲六尺有六寸”的实战需求。这种长柄勾兵在车战交错瞬间产生的横向动能,恰与现代足球边路突破时横扫传中的战术异曲同工——都在瞬息间将线性冲击转化为致命威胁。

从甲骨文“伐”字的人戈相持,到金文“戰”字的兽形威吓,汉字构型揭示出先民对暴力美学的原始崇拜。战国曾侯乙墓出土的错金云纹戈,纹饰间流淌着“兵凶器,圣人不得已而用之”的克制智慧,这与现代竞技体育中“合理冲撞”规则的演化轨迹不谋而合。当英格兰足球博物馆陈列着维多利亚时代的皮质护腿板时,东方展柜里的青铜戈正诉说着攻防辩证的永恒命题。

二、止戈为武:战略思维的哲学升华

楚庄王“止戈为武”的宣言,将暴力工具升华为秩序构建的文明标尺。青铜铭文中的“武”字最初描绘持戈远征的动态,却在春秋战国的礼崩乐坏中衍生出“禁暴戢兵”的道德约束。这种战略思维的进化轨迹,在当代体育领域投射为竞技的建立——从古罗马角斗场的血腥屠戮,到现代奥林匹克“更干净、更人性、更团结”的格言,暴力元素始终在规则框架内寻求文明出口。

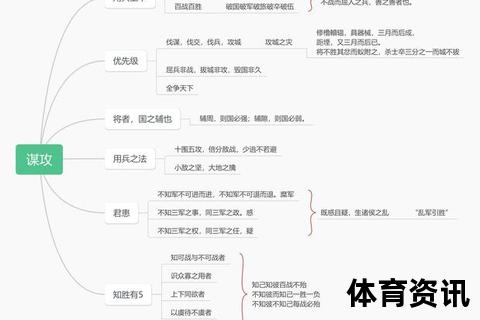

《孙子兵法》中“上兵伐谋”的智慧,在足球战术板上演化为空间争夺的艺术。瓜迪奥拉的“tiki-taka”体系与战国纵横家的“伐交”策略形成奇妙共振:前者通过精确传控瓦解对手阵型,后者借助外交联盟不战屈人。正如《吴子》强调“权敌审将而后动”,现代教练团队的情报分析系统,本质上是《易经》观卦“仰观天象,俯察地理”的科技延伸。

三、刚柔并济:竞技场上的阴阳辩证

从“矛盾”的寓言到“以柔克刚”的道家智慧,东方战争哲学为现代竞技注入独特的美学基因。北宋《武经总要》记载的拒马枪阵,其层叠防守理念与荷兰足球全攻全守的流动性防御形成时空对话。日本剑道“残心”概念强调击打后的持续警戒,这与篮球比赛中出手后的跟进冲抢意识同样指向攻防转换的哲学本质。

当德国战车的钢铁纪律遭遇巴西桑巴的即兴创造,不同文明对“戈”的理解差异在绿茵场上具象化呈现。英超强调身体对抗的“戈”之锐利,西甲追求技术控制的“伐”之精准,意甲注重战术纪律的“戍”之稳固——每种风格都是古老战争智慧在当代的转译。梅西带球突进时的变向节奏,恰似《孙膑兵法》所述“避实击虚”的微观演绎。

四、戈影今鉴:体育文明的未来启示

从商代卜辞中的“王作三师”到现代俱乐部的梯队建设,人才储备始终是战略成败的关键。齐国稷下学宫“养士”传统与拉玛西亚青训营的“talent hub”模式,共同诠释着“十年树木”的战略耐心。大数据分析将《吴子》“料敌”智慧量化成预期进球值,VR技术让“庙算”决策从沙盘推演升级为沉浸模拟。

在反兴奋剂斗争与VAR技术的争议中,现代体育正经历着“戈”之暴戾与“武”之文明的再度平衡。电子竞技的虚拟战场与传统体育的肉身对抗,共同延续着人类对竞争本能的仪式化表达。正如《司马法》所言:“安人,攻之可也”,当竞技成为疏导冲突的安全阀,那些铭刻在汉字里的战争智慧,终将在文明进程中淬炼出新的和平之道。

戈影斜阳里,竞技场上的每一次战术抉择都在重演着古老智慧的现代启示。从甲骨卜辞到战术面板,从青铜戈头到智能穿戴,人类在暴力与文明的钢丝上走出了螺旋上升的轨迹。当终场哨声响起,胜负之外的永恒命题依然清晰:真正的战略家,永远在征服与克制之间寻找着文明的黄金分割点。