足球场上的控球能力,是球员技术素养与战术意识的综合体现。从青训少年到职业赛场,控球技术始终是衡量球员核心竞争力的关键指标。本文基于运动科学理论与职业训练体系,结合实战案例与前沿技术,系统解析控球能力提升的底层逻辑与进阶路径。

一、控球技术的生物学基础与训练原则

控球能力的本质是神经肌肉系统对足球运动轨迹的精确控制。研究表明,职业球员每秒可完成2-3次触球调整,其小脑与基底神经节对运动程序的优化能力远超常人。训练中需遵循渐进超负荷原则:从静态触球到动态控球,从单一动作到复合场景,逐步建立肌肉记忆。例如,网页15强调的“小碎步带球法”通过高频触球(每分钟120-150次)强化踝关节微调能力,有效提升低速状态下的控球精度。

二、阶梯式训练体系构建

1. 基础技术打磨

2. 场景化进阶训练

3. 战术意识融合

引入网页43提及的“空间控制法”,通过GPS追踪数据量化球员覆盖区域。例如,训练中要求球员在10米×10米区域内保持控球率70%以上,同时通过实时热力图反馈调整移动轨迹。

三、科技赋能的新型训练范式

1. 智能设备应用:如网页65揭示的YOLO11系统,通过计算机视觉捕捉触球角度、施力强度等20余项参数,生成个性化训练报告。某职业俱乐部实验显示,结合AI反馈的控球训练可使动作标准度提升52%。

2. 大数据战术模拟:基于网页43的研究,利用位置数据构建“球队几何中心”模型,帮助球员预判传球路线与防守空当,使决策速度提高0.3秒。

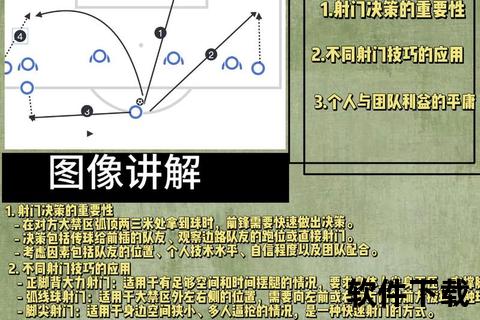

四、实战技巧的微观解析

1. 高压场景应对:借鉴网页26的失误分析,当遭遇双人包夹时,采用网页11推荐的“克鲁伊夫转身+脚外侧拨球”组合动作,成功率较传统护球提升28%。

2. 空间创造策略:如网页28所述,在边路突破时运用“低重心变向+脚底横拉”,配合假射真扣等欺骗性动作,可有效突破防守密集区域。

3. 团队控球协同:参考网页8的4v4传控训练,通过“三角传递+第三人身前跑位”形成动态控球网络,数据显示该方法可使团队控球时间延长40%。

五、伤病预防与恢复科学

控球训练需注重运动链平衡,网页15强调的“缓冲式接球法”可减少膝关节冲击力31%。建议采用“3:1训练周期”——每3天高强度控球训练后安排1天恢复日,进行泡沫轴筋膜放松与本体感觉训练,预防踝关节慢性损伤。

控球能力的提升是量变到质变的积累过程。从每日500次的基础触球训练,到融入AI技术的战术决策培养,每个环节都需要科学规划与精准执行。当技术本能融入肌肉记忆,战术意识升华为条件反射,足球才能真正成为身体的延伸。正如瓜迪奥拉所言:“控球不是目的,而是创造时空的艺术。”在数据与科技重塑足球训练的今天,这种艺术正被赋予新的内涵。