体育运动作为跨越国界的共同语言,正成为国际竞争格局的缩影。当全球政治经济秩序进入深度调整期,体育产业的战略价值不再局限于竞技场上的胜负,而是演变为国家软实力与产业竞争力的综合较量。在这场无声的博弈中,传统霸主与新兴力量的碰撞激发出前所未有的变革浪潮。

一、权力重构:从单极霸权到多元竞合

美国体育产业凭借百年积淀形成的生态系统,始终占据全球价值链顶端。其四大职业联盟(NFL、NBA、MLB、NHL)年收入超400亿美元,占据全球职业体育市场40%份额。这种优势不仅源于成熟的商业运作,更植根于将体育与流行文化深度融合的战略——超级碗中场秀的全球收视人数超过2亿,NBA通过球星个人IP打造带动联盟国际收入占比提升至22%。

但单极格局正遭遇挑战。中国体育产业规模以年均12%增速扩张,2023年运动鞋服市场规模达4926亿元,健身器材出口增长23%,户外运动参与人数突破4亿。这种崛起不仅体现在市场规模,更反映在产业模式创新:互联网平台重构赛事版权格局,体育社交APP用户规模突破3.8亿,智能运动装备渗透率达41%。当东方力量开始制定游戏规则,全球体育产业进入规则竞争新阶段。

二、战略支点:科技革命与产业生态博弈

美国通过“体育+科技”双轮驱动巩固优势。MLB引入Statcast系统实现动作捕捉精度达毫米级,NFL运用VR训练使球员决策效率提升37%。这种技术霸权背后是产学研深度融合:常春藤联盟高校设立体育科技实验室,硅谷风险资本近五年向体育科技初创企业投入超50亿美元。

新兴力量则开辟差异化赛道。中国将体育纳入“健康中国”战略,建成全球最大智能健身网络,5G+AI运动指导系统覆盖2.6万社区。更值得注意的是商业生态重构:短视频平台以赛事二创内容获取68%的Z世代用户,直播带货使国产运动品牌线上销售占比突破55%。这种基于数字基建的弯道超车,正在改写消费市场的权力版图。

三、制度较量:治理体系与价值输出

美国体育治理呈现“市场主导+法律护航”特征。反垄断法豁免使职业联盟形成封闭利益共同体,Title IX法案推动女性运动员数量40年增长10倍。这种制度设计确保商业价值与社会价值的平衡:WNBA设立母性保护条款,NFL建立脑震荡赔偿基金,将社会责任转化为品牌资产。

新兴国家则探索-市场协同模式。中国通过《体育强国建设纲要》建立政策框架,体育产业引导基金规模达2000亿元,智慧体育公园建设纳入新型城镇化规划。更具突破性的是价值理念创新:电子竞技纳入亚运会正式项目,乡村体育赛事带动3.2万个行政村产业振兴,体育成为共同富裕的重要载体。这种制度创新正在创造新的文明范式。

四、未来战场:地缘体育与规则制定权

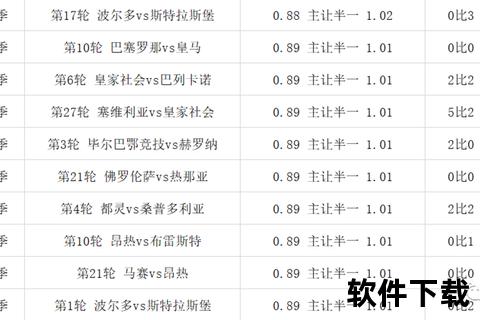

全球体育版图的重构本质是地缘政治的延伸。卡塔尔收购曼联、沙特主权基金注资LIV高尔夫,揭示资源型国家通过资本并购争夺话语权。而中美在体育标准制定权的较量更具战略意义:IEEE成立体育科技标准工作组,中国主导制定智能运动装备国际标准6项,美国推动VR赛事转播格式认证。

人才培养体系的竞争同样白热化。美国维持NCAA系统每年输送12万学生运动员,常春藤联盟设立全球体育管理双学位项目。中国则构建体教融合新机制,体校与普通学校联合培养覆盖率达63%,青少年体育俱乐部数量突破4.8万家。当人才争夺战从竞技场延伸到实验室,教育资源的国际化配置成为胜负关键。

这场世纪博弈的本质,是人类对体育价值的认知革命。当传统强国以技术创新延续统治,新兴力量用模式变革重写规则,体育产业的边疆早已突破场地界限,演变为经济转型的试验场、科技革命的竞技场、文明对话的新疆域。在这场没有终场的较量中,唯有用开放包容的心态推动价值共创,才能让体育真正成为人类命运共同体的纽带。