足球世界从不缺乏传奇故事,但鲜有人像巴斯蒂安·施魏因施泰格一样,在职业生涯的巅峰期选择告别母队,开启一场充满争议的跨国冒险。这位被拜仁球迷尊称为“足球之神”的中场大师,为何在31岁时离开效力17年的慕尼黑?其背后交织着俱乐部权力更迭、战术革命与个人抉择的多重暗流。

一、拜仁王朝的基石与裂痕

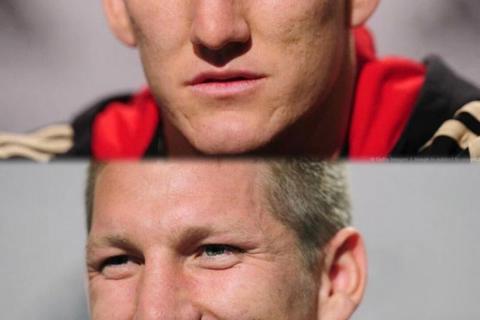

1998年,14岁的施魏因斯泰格带着滑雪与足球的双重天赋踏入塞贝纳大街青训营。在希斯菲尔德的大胆启用下,他与拉姆组成的“黄金双子星”迅速成长为拜仁核心力量。2009年范加尔将其改造为后腰的决策,不仅重塑了他的职业生涯,更让拜仁找到了攻防转换的终极答案——精准长传覆盖全场、铁血防守覆盖每寸草皮,这种兼具力量与智慧的踢法,使他在2013年率领球队完成三冠王伟业。

然而荣耀背后暗藏危机。随着瓜迪奥拉2013年入主拜仁,传控足球理念开始冲击德国传统的“钢铁中场”体系。施魏因斯泰格虽努力适应短传渗透战术,但膝伤频发导致其出勤率骤降。更具象征意义的是,2014年世界杯夺冠后,俱乐部管理层开始将资源向蒂亚戈、哈维·马丁内斯等技术型中场倾斜,这位功勋队副的核心地位逐渐动摇。

二、权力重构中的牺牲品

2015年夏天拜仁管理层的变动成为转折点。新任体育总监萨利哈米季奇推行年轻化战略,试图摆脱“功勋球员终身制”的传统。此时施魏因斯泰格与俱乐部的续约谈判陷入僵局:拜仁仅愿提供一年短约,且年薪涨幅远低于其预期。与此曼联主帅范加尔的亲自游说触动了关键神经——这位曾将其改造成世界级后腰的荷兰教头,承诺赋予其“战术核心”地位。

转会费数字揭示着双方博弈的微妙。曼联支付的1500万欧元(约合1947万欧元)看似合理,实则包含拜仁清理薪资空间的深层考量。时任CEO鲁梅尼格的公开表态耐人寻味:“我们尊重他寻求新挑战的愿望”,但德媒披露俱乐部内部认为“高龄球员不应占据战略资源”。这种价值评估体系的转变,预示着拜仁从情感驱动到商业理性的转型。

三、英伦迷雾中的沉浮录

登陆老特拉福德的小猪并未重现辉煌。首赛季31次出场尚能维持水准,但随着穆里尼奥2016年上任,他遭遇了匪夷所思的冷藏——被下放预备队、更衣室储物柜遭移除。这段经历暴露了现代足球的残酷逻辑:当俱乐部战略转向流量明星(如博格巴)与商业开发,31岁的老将即便保持竞技状态,也难以抵御资本洪流。

伤病加剧了这场生存危机。2016年欧洲杯期间的膝伤使其错过穆氏曼联的战术磨合期,而英超高强度对抗进一步消耗着德国中场的身体资本。颇具讽刺意味的是,当他在芝加哥火焰找回比赛节奏时,拜仁正为后腰位置青黄不接付出代价——2018年欧冠被皇马淘汰的夜晚,安联球场响起了“我们需要巴斯蒂”的呼喊。

四、时代洪流下的职业抉择

施魏因斯泰格的转会决策,映射着德国足球的范式转型。他对瓜迪奥拉战术体系的反思颇具代表性:“我们沉迷于短传配合,却丢失了奔跑到底的钢铁意志”。这种风格异化不仅体现在俱乐部层面,更导致德国国家队在2018年世界杯小组出局的历史性耻辱。

从个人发展维度观察,其选择暗含职业球员的终极困境:是终老母队成为图腾,还是在生涯末期追逐新的竞技价值?芝加哥火焰提供的三年长约与核心承诺,本质上是美国体育文化对欧洲功勋体系的补偿机制。而他在退役声明中强调“继续热爱足球”,则是对功利主义足球的温和反抗。

当德国战车在2023年再度陷入低谷,人们重新审视施魏因斯泰格的离队:这不仅是某个球员的生涯转折,更是传统足球精神与资本全球化碰撞的微观样本。他的故事提醒我们,绿茵场的胜负从不局限于90分钟,那些关于忠诚、变革与尊严的抉择,同样构成足球运动的深层魅力。