梅威瑟VS嘴炮直播直击_拳坛跨界巅峰对决燃爆全场

19429202025-04-14赛事回忆录10 浏览

一场改写历史的商业与竞技实验

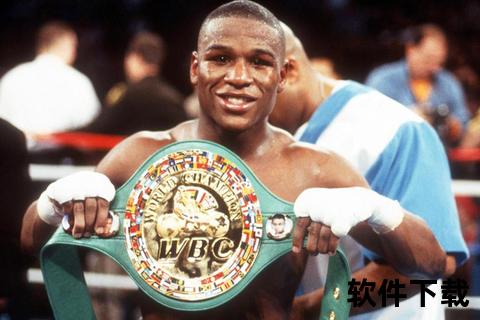

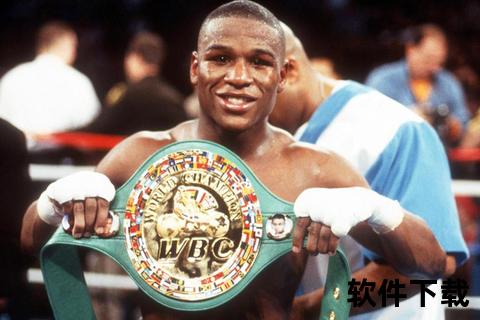

当拳击传奇弗洛伊德·梅威瑟与UFC巨星康纳·麦格雷戈(绰号“嘴炮”)站上同一擂台,这场跨界对决早已超越了胜负本身。它既是职业体育规则的边界探索,也是商业价值的巅峰演绎。本文从技术、策略、商业逻辑和行业影响四大维度,解析这场“世纪之战”如何成为体育史上不可复制的现象级事件。

一、跨界背后的商业密码:为何“不可能”成为“必然”?

1. 流量经济的终极博弈

数据说话:梅威瑟保持49胜0负的拳坛神话,嘴炮则以UFC首位双冠王身份横跨格斗领域。两人社交媒体粉丝总和超1亿,赛前发布会门票10分钟售罄,付费直播单价高达99美元。

精准定位:梅威瑟的“防守艺术”与嘴炮的“狂言营销”形成反差,吸引拳击与MMA(综合格斗)双圈层受众,甚至撬动非格斗粉丝的好奇心。

2. 规则设计的平衡术

比赛采用职业拳击规则,但允许嘴炮以“跨界挑战者”身份参赛。这一设定既保障梅威瑟的专业优势,又为嘴炮保留“虽败犹荣”的叙事空间。

关键限制:禁止MMA技术(如踢击、地面缠斗),迫使嘴炮在纯拳击领域与梅威瑟对抗,强化戏剧冲突。

3. 行业破圈的野心

UFC借此向传统拳击市场渗透,而拳击界则试图从MMA手中夺回年轻观众。双方通过“共享流量”实现共赢,赛事总收入突破6亿美元。

二、技术流VS全能战士:一场注定倾斜的天平?

1. 梅威瑟的“壁垒战术”

防守反击教科书:梅威瑟的肩部格挡、侧移闪避和精准刺拳,将防守转化为进攻起点。

体能分配策略:前五回合以消耗为主,后程发力终结比赛,最终在第10回合TKO嘴炮。

数据对比(来源:CompuBox):

| 指标 | 梅威瑟 | 嘴炮 |

|--|--|--|

| 有效命中率 | 58% | 26% |

| 总出拳数 | 170 | 430 |

| 重拳命中数 | 80 | 111 |

2. 嘴炮的“冒险实验”

反常规姿态:左撇子站架搭配大开大合的重拳,试图以MMA式压迫打乱节奏。

体能短板暴露:前3回合高频输出后,体力急剧下滑,技术粗糙性在职业拳击规则下被放大。

争议性判罚:裁判是否过早终止比赛?业内观点两极分化,部分专家认为嘴炮仍具继续战斗能力。

三、从擂台到行业:跨界对决的“蝴蝶效应”

1. 格斗运动的“泛娱乐化”趋势

选手个人IP崛起:嘴炮赛前身穿定制西装嘲讽梅威瑟、赛中佩戴“Billionaire”短裤等行为,将比赛转化为个人品牌秀场。

娱乐与竞技的边界模糊:此后,网红拳击赛(如杰克·保罗系列)兴起,传统赛事被迫调整营销策略。

2. 规则创新的试金石

跨界赛标准化尝试:后续赛事(如拳击VS踢拳)尝试引入混合规则,例如分回合切换竞技模式,但效果参差不齐。

UFC的“反攻”:推出更多拳击背景选手(如纳干诺),强化跨领域人才储备。

3. 经济收益的行业启示

付费直播模式升级:本场赛事推动PPV(按次付费)价格天花板,促使DAZN、ESPN+等平台加速布局订阅制与单片购买结合的模式。

赞助商策略转型:奢侈品(如宇舶表)与运动品牌(如锐步)争夺选手装备露出权,格斗运动商业价值层级被重新定义。

四、争议与反思:跨界是未来,还是泡沫?

1. 支持者观点

跨界赛事打破行业壁垒,吸引新观众,为选手提供“职业生涯第二曲线”。

案例:梅威瑟此战收入超2.8亿美元,嘴炮获1.3亿美元,远超其UFC赛事报酬。

2. 反对者声音

过度娱乐化损害竞技严肃性,选手安全风险增加(如网红拳击赛缺乏专业裁判保障)。

专家警告:跨界赛需建立更严格的资格审查与医疗监管体系,避免沦为“富豪游戏”。

3. 中立视角下的平衡之道

分级制度:按选手资历与体重划分赛事层级,确保实力对等。

技术融合表演赛:例如允许特定回合使用MMA技术,提升观赏性的同时控制风险。

多媒体增强:用画面还原历史瞬间

视频片段(嵌入链接):梅威瑟第10回合终结集锦、嘴炮赛前记者会狂言片段。

信息图:赛事经济收益分配图、双方职业生涯数据对比。

观众热评墙(互动模块):

“梅威瑟的防守简直是人类反应速度天花板!”——@BoxingFan2023

“嘴炮虽败,但他让拳击变得更酷!”——@MMALover

当擂台灯光熄灭,变革刚刚开始

梅威瑟与嘴炮的跨界之战,如同一面棱镜,折射出体育产业在流量时代的生存法则——打破界限,才能创造价值。无论你是否认同这种模式,都无法否认它改写了“体育竞技”的定义。

你更期待下一场跨界对决在哪两个领域展开?评论区分享你的脑洞,或许它就是未来的爆点!